100〜300kgの小口輸入はどう送るべき? サイズと重量を入力するだけで最適な輸送方式が判定できるツールつき

本記事は「小口輸入の最適化シリーズ」です。第4回です。

小口輸送、航空フォワーダー、海上輸送(LCL)の簡易判定ツールはこちらです。

100〜300kgが“最適化の分岐点”になる理由

100〜300キロのゾーンは、宅配便では割高感がもっとも強くなり、航空と海上の両方が現実的な候補になります。国別の問題ではなく、方式によって総額が大きく変わる重量帯であり、判断を誤ると利益に直結するゾーンでもあります。中量帯の最適化は、小口輸入者にとって大きな効果が出やすい領域です。

この記事では、この100〜300kgゾーンを中心に、「どの方式が合理的になるのか」を具体的に整理します。また、入力するだけで判定できるツールを通じて、自分の貨物条件をすぐに確認できるようになっています。

まずは重量・容積の基本ラインを理解する

方式を判断するうえで最初に見るべき要素は「実重量」と「容積重量」です。容積重量は一般的に次の式で計算されます。

容積重量=縦(cm) × 横(cm) × 高さ(cm) ÷ 5,000 または 6,000

(※係数は方式により異なる)

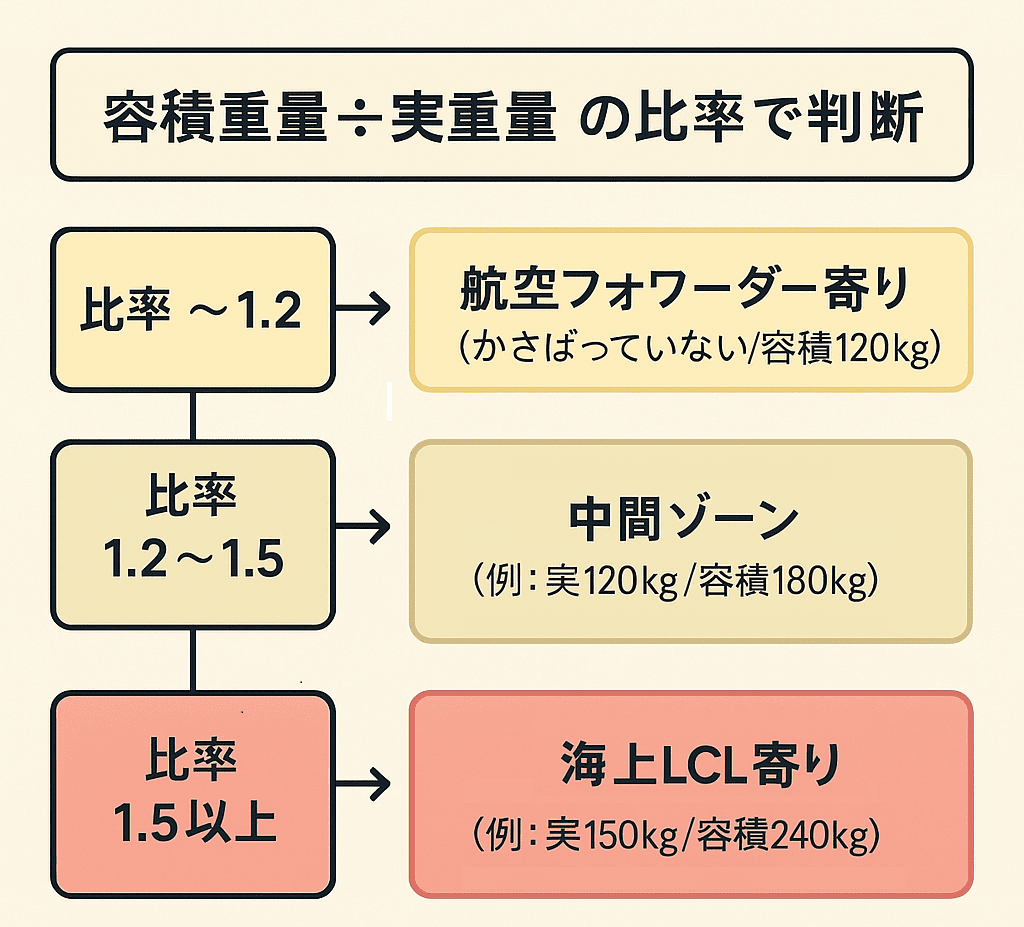

複数箱の場合は“箱ごとの計算”ではなく“合計容積”で比較します。この段階で重要になるのが 容積重量と実重量の比率 です。

容積重量 ÷ 実重量 が

- 1.0〜1.2 → 比較的コンパクト(航空寄り)

- 1.3〜1.5 → どちらも候補

- 1.5以上 → かさばっている(海上LCLが有力)

同じ150キロでも、荷物の“詰まり具合”で最適な方式は大きく変わります。サイズ情報の正確さが、方式選択の出発点になります。

一般的に、100キロと200キロでは選ばれる方式が変わり、300キロが近づくと海上LCLが現実的に見えてきます。最適な方式を判断するためにはサイズ情報が正確であることが重要です。

容積重量と最適な輸送手段のかんたん診断ツール

荷物のサイズと重量、箱数を入れると、

宅配便・航空フォワーダー・海上LCLの向き・不向きを

◎/○/△/× で表示します。(あくまで目安です)

※ 実際の納期は、航路・スペース状況・通関条件などで変わります。

100〜150kgの判断ポイント

100〜150キロは、まだ航空フォワーダーが優位になりやすいゾーンです。宅配便は単価が跳ねやすく、航空便の方が自然な料金になりやすい構造があります。

ただし、容積重量が実重量の1.5倍以上になる場合は事情が変わり、海上を検討する価値が生まれます。この重量帯でもっとも多い失敗は「容積計算の漏れ」です。梱包サイズが大きい場合は、実重量よりも容積重量が優先されるため注意が必要です。

また、発地側の集荷が必要かどうかは インコタームズ(FOB/EXWなど)で決まるため、ここを理解していないと判断がぶれます。(例:EXWなら現地集荷コストが必要、FOBなら不要)

150〜250kgの判断ポイント

150〜250キロは、方式による総額差がもっとも大きく出るゾーンです。航空・海上どちらも候補になるため、比較せずに決めるのは避けるべき領域です。

航空が向く条件

- 容積重量 ÷ 実重量 が 1.3 以下

- 納期が通常〜急ぎ

- 梱包がコンパクト

海上LCLが向く条件

- 容積重量 ÷ 実重量 が 1.5 以上

- 納期に余裕がある

- 在庫計画が安定している

発地側集荷の有無は、インコタームズで決まるため、方式ごとの総額の差がさらに変動します。

ここまでは、主に“どちらを選ぶべきか迷いやすいゾーン”を見てきました。

次の250〜300kg帯では、より長期的な視点から、費用と納期のバランスを戦略的に考える段階に入ります。

250〜300kgの判断ポイント

250〜300キロでは、海上LCLの存在感が大きくなります。中国発では特に海上が強く、米国発でもまとまった量であれば費用差が大きくなります。

航空が成立するのは「急ぎ」「販売タイミングが近い」など、明確な理由がある場合に限られます。判断の軸は次の3つです。

- 納期

- 在庫サイクル

- 販売計画

このゾーンは、時間と費用のバランスをもっとも丁寧に整理する必要があります。

“急ぎ・通常・急がない”の3つで方式を振り分ける

納期基準で方式を判断すると、選択が明確になります。

- 急ぎ:航空フォワーダー

- 通常:航空/海上どちらも可能

- 急がない:海上LCL

“距離が遠い=船便は無理”という誤解を持つ人が多いですが、実際は方式の構造で日数が決まり、距離そのものより影響は小さいケースが多くあります。

100〜300kgの“典型パターン”をケース別で紹介

特定業者名や金額を挙げず、一般的な構造として代表的なケースを紹介します。

ケース1:4箱/120kg → 航空寄り

宅配便は単価が跳ねやすく、航空フォワーダーが自然な総額になりやすい。

ケース2:8箱/180kg/梱包サイズはやや大きい → 比較必須

航空か海上かで総額も納期も変わる領域。容積重量が判断のカギ。

ケース3:10箱/280kg → 海上LCLが有力

海上と航空では総額差が明確に出やすい。まとまった中量帯の典型パターン。

輸送方式を決める前に必ず確認したい3つの項目

方式選択を間違えないために、次の3点を必ず確認しましょう。

- 各箱の正確なサイズ(容積計算が最重要)

- 発地側の条件(集荷の有無や梱包状態)

- 希望納期(手元に欲しい日)

この3つが曖昧なまま方式を決めると、後から必ず問題が発生します。

方式選択のための“考え方”を明確にする

輸送方式は、読者自身の状況によって最適解が変わります。判断の軸は次の通りです。

- 単発輸入か定期的な輸入か

- 商材の単価(重量当たりの価値)

- 在庫の回転速度

- 集荷条件と梱包品質

- 方式によるリスク(破損や遅延など)

これらを整理することで、自分にとって合理的な方式を選びやすくなります。

次の記事は“完全版の選択チャート”

本記事では、100〜300キロ帯での輸送方式判断を整理しました。次の記事では、すべての情報を統合した“方式選択チャート”を紹介し、読者が自分のケースに当てはめて最適解を選べるようにします。

あなたの貨物(重量・サイズ・発地・インコタームズ)を教えていただければ、航空・海上のどちらが合理的か、構造に基づいて解説できます。判断に迷う場合は一度ご相談ください。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次