この記事は、個人事業主や従業員9名以下の中小企業の皆様が輸出ビジネスを始めるための輸出入門ガイドです。

個人貿易・中小企業向け!輸出のはじめ方

今、輸出するべき理由

2025年3月4日現在、1ドル=151.08円です。米ドル円相場(仲値)推移グラフを確認すると、2016年6月~9月の一ドルは100円前後と比較して、約50%も円安になっています。為替レートが円安になると、輸出先での価格が安くなるため、価格競争力が高まります。また、外貨を円に換算した際の円ベースでの受け取り額も大きくなります。簡単にいうと、円安時代は輸出が非常に有利です。

2025年3月現在、円安は輸出ビジネスにとって絶好のチャンスです。今こそ輸出を始め、海外市場で成功をつかみましょう。

輸出の魅力

- やりがい、純粋に面白い。

- 始めやすい。小さな組織でもできる。

- 消費税が還付される。

1.面白い

まず純粋に面白いです。日本の人口は、1億数千万です。対して世界人口は70億人弱です。単純に市場規模が大きいことから、日本よりも商売ができる市場が大きいです。日本では受け入れられにくい商品でも、海外では十分に需要があります。

2.始めやすい

また、始めやすい点として、企業規模に合わせて拡大できることも挙げられます

例えば、サラリーマンの傍ら、EBAY等の輸出もできます。すでに別の事業をしている会社なら、現在の事業と兼業する形で輸出に取り組めます。また、輸出には専用の建物は不要。自宅の一室、机、イスとネットがあれば始められます。また、DXや外注化戦略等を実施すれば、規模を大きくしない限り、従業員も不要です。

輸出では消費税が還付されることをご存じですか?詳しくは『輸出と消費税還付の仕組み』をご覧ください。

3.消費税が還付される。

消費税還付制度を利用すると、輸出企業は仕入れ時に支払った消費税を還付してもらえます。詳しくは「輸出と消費税還付の仕組み」をご覧ください。

実際にどのように輸出を始めればいいのかを検討してみましょう!

輸出とは何か?

輸出とは、日本の商品を海外に向けて販売する総称です。輸出の反対は輸入です。ネット上では、輸出を越境EC(ネットショップの海外版:国境を越えて商品やサービスを販売する電子商取引)と表現することもあります。

また、輸出には、様々なプロセスがあります。

輸出の流れ

| 作業 | 意味 |

| 1.商品の需要を見つける | どこの国に?どんな商品の需要があるか?を考えます。 |

| 2.商品選定・商品の魅力・訴求ポイントを考える。 | その商品を輸出するとして、何が魅力なのか?何を売り出せばいいのかを考えます。 |

| 3.法規制を理解する。 | その商品を輸出する際、又は相手国で輸入する際、どんな法律が関係するのかを考えます。 |

| 4.商品の買い手を見つける。 | その商品の買い手を探します。 |

| 5.買い手について調べる | 買い手について、本当に取引をしてもいいのか?を調べます。 |

| 6.買い手と交渉する | 具体的な金額や条件等を提示して交渉をします。 |

| 7.契約書の締結後、様々な書類を取り交わす。 | 契約締結後、輸送書類や検疫書類など、様々な書類を取り交わします。 |

| 8.お金を頂く。 | 輸出予定の商品代金を受けとります。 |

| 9.商品を発送する。 | 入金の確認ができてから発送します。 |

| 10.アフターフォロー | 輸出後のフォローをします。 |

輸出に関係する用語

| 専門用語 | 意味 |

| 関税 | 輸入国側が支払い税金です。=輸出者は支払いの必要性なし。 |

| HSコード | 商品を分類する数字です。HS条約に基づき、6桁までは世界共通で使用しています。 |

| インコタームズ | 国際取引における買い手と売り手の責任範囲、費用負担の範囲を明確にするルールです。 |

上記以外にもたくさんあります。その他の貿易用語は、貿易専門用語の一覧をご覧ください。

1.【市場調査】商品の需要を見つける

「どの国や地域に輸出すればいい?」

上記の疑問に対する仮説を立てる為に、様々な方法で海外市場を調査します。調査は、ネットツールだけでも十分可能です。

海外調査ツールの例(オンライン)

- グーグルキーワードプランナー

- アリババ

- ebay

- shopee

- インスタグラム

- YouTubeなど

Googleキーワードプランナーを使えば、輸出先の国でどのようなキーワードが検索されているかを知ることができます。競合他社のウェブサイトを分析することで、売れ筋商品や価格帯を把握できます。しかも無料です。

海外調査ツールの例(オフライン)

ネットを使わないなら、ジェトロなどの機関が便利です。

- ジェトロ経由で調べる(海外調査ミニサービス)

- 各国の大使館にある商務部で調べる

- お付き合いのある銀行経由で調べる

- 海外販路開拓をする会社に依頼する。

2.【商品選定】商品の魅力・訴求ポイントを考える。

次に輸出市場に対して、何を売り込むのか? どの部分が前面に押し出すのか?を考えます。別の言い方ですと、海外バイヤーの求めている物(こと)の把握です。

例えば、お茶を輸出するなら、どのようなお茶に対して需要があるのかを考えます。お茶と言っても様々です。茶葉をそのまま輸出する方法、抹茶の粉として輸出する方法、粉と茶碗のセット品として輸出するなどです。他、輸出先国で人気があるデザインを施し輸出するなどの方法もあります。

ここで重要なことは、輸出を検討する国の「好まれる傾向」を理解し、自社商品の訴求ポイントを決めることです。この訴求ポイントを明らかにするために、自社商品に関する説明資料、カタログ、輸出価格をまとめます。

- 「輸出予定の商品の強みは何か?」

- 「その商品は、輸出先国でどのように流通しているか?(競合調査)」

- 「自社の強みと競合性を考慮した上で、どこをアピールするか?」

- 「海外のバイヤーが理解できる説明資料を作成しているか?」

- 「または、ウェブサイトを用意しているか?」

- 「その商品は、日本からいくらで輸出できるか?」

商品選定では、まず輸出先の市場ニーズを調査し、売れ筋商品や価格帯を把握しましょう。自社の強みを活かせる商品を選び、競合他社との差別化を図ることが重要です。

海外バイヤー向けに用意するべき資料と内容

海外バイヤーには、自社商品の魅力が伝わる資料を用意します。単なる翻訳文章では厳しいです。相手の立場になり、あなたから買うべき理由を感じてもらえる内容にします。そして、商品は、日本の港・空港渡しでいくらで引き渡しができるのか?をまとめましょう!(FOB価格やMOQ/最低購入数量)

海外の販路を開拓したいなら、この3つの準備が大切!

3.法律と規制を理解する。

輸出をする上で法律や規制の理解は大切です。この部分がおろそかになると、多大な損失を被ったり、信用がなくなったりします。輸出に関する法律は、次の3点で考えます。

- 輸出先国側の規制

- 輸出元国側(日本)の規制

- 国際輸送に関する規制

例えば、あなたは日本の輸出者、相手はアメリカの輸入者なら….

- 輸出先国はアメリカ

- 輸出元国は日本

1.輸出先国の規制の調べ方

輸出先の輸入規制を確認し、対応可能か検討しましょう。ジェトロの各国情報ページが役立ちます。より正確な情報を得るには、海外バイヤーに現地の規制を調査してもらうのがおすすめです。

- 一次チェック:ジェトロの各国規制情報ページ

- 二次チェック:海外バイヤーによる現地規制情報調査

海外バイヤーにより規制を確認してもらう理由は、万が一の際の責任問題の回避する意味もあります。例:輸出したら、輸出国側で不許可になるなど。

2.輸出元国の規制の調べ方

一部の商品は、輸出国側でも規制があります。代表品目は次の通りです。

- 中古品 → 古物商

- 酒類 → 酒のライセンス

- 機械製品(軍事転用可能なあらゆる品目) → 輸出貿易管理令

- 植物類 → 植物防疫法

- アンティーク → 文化財保護法

- 肉関連製品 → 家畜伝染病予防法

- 中古自動車 → 道路運送車両法

- 知的財産権、ワシントン条約

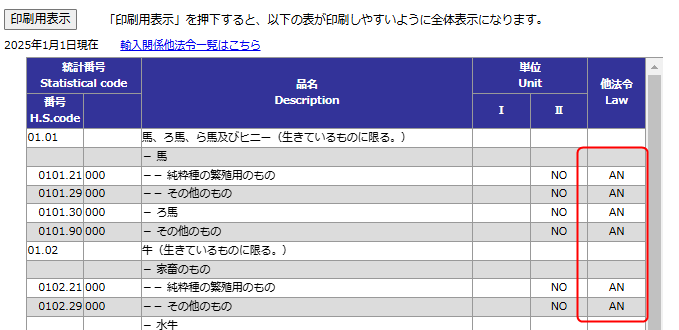

日本側の輸出規制の調べ方は、輸出統計品目表に記載されている他法令コードから判断ができます。特に気を付ける法令は輸出貿易管理令です。機械類など、非常に広範囲に規制されている為、十分に注意しましょう!

3.見落としがちな国際輸送の規制

3つ目は、国際輸送上の規制です。国際輸送をするときに、壊れたり、爆発したりするなど、運送リスクが高いと、国の規制とは別に、輸送上の問題から輸出ができない可能性があります。

例えば、発火の恐れがあるリチウムイオン電池、化粧品類、香水などです。

輸出は、輸入時の規制(相手国)、輸出時の規制(日本側)の両方を把握します。国の規制をクリアしている商品であっても輸送上の問題で輸出が難しい場合があります。

4.海外の買い手を見つける方法

輸出市場等のリサーチが完了したら、実際に海外のバイヤーを開拓していきます。海外販路の開拓は、次の方法があります。

- ジェトロの支援サービスを活用する

- 国内外の見本市に出店(国際見本市等)

- 国内の輸出会社を見つける。

- B TO Bサイトを利用する

- 現地の商品ラベルを見る

1.ジェトロ(日本貿易振興機構)を活用

ジェトロ(日本貿易思考機構)は、日本からの輸出を支援する公的機関です。ここで様々な輸出支援サービスを受けられます。

- 米国/英国Amazon越境EC『JAPAN STORE』出品支援

- JAPAN LINKAGE ― 輸出企業とそのサポーターを結ぶ

- 海外ミニ調査サービス:ワンポイント情報収集をオーダーメイドで実施

- TAKUMI NEXT 2024 クールジャパン海外需要開拓プログラム

最近では、新規輸出一万社支援プログラムなどもあります。公的機関の為、まずは、ここをフル活用されると良いと思います。

2.国内外の見本市に出店

日本国内や海外では、定期的に商業見本市を開催しています。

例えば、ジェトロのサイト内にある「海外見本市サービス」などを通して「ジェトロブース内」で行う方法の2種類があります。輸出初心者の場合は、ジェトロブース内での出展を検討するのが良いでしょう。

3.国内の輸出会社を見つける。

国内の輸出会社に商品を卸し、間接的に海外販売する方法もあります。輸出会社は既に販売ルートを持っているため、貿易知識がなくても国内取引として輸出が可能です。

デメリットは、輸出会社を通しているため、輸出したときの「利幅」が小さくなることです。このデメリット部分を理解したうえで、貴社の戦略を考えます。仮に輸出会社を使っていても、少しずつ海外との「直接的な貿易」にも挑戦ができるはずです。

輸出会社の探し方:「〇〇国 〇〇(商品) 輸出会社」

4.B TO Bサイトを利用する。

世界最大級のBtoBマッチングサイトのアリババを使えば、少額の投資をするだけで、世界の巨大なマーケットに自社の商品を販売できます。

- Global Sources

- Busy Trade

- EC21

- Buyer Zone

5.現地の商品ラベルを見る

海外の量販店(スーパー等)に行き、商品に貼られているラベルを確認します!そこに記載されている販売者に売り込みをすれば、すでに海外で販路を持つ会社に問い合わせられます。

5.取引相手の信用を調査する。

海外との取引は、相手の信用力が重要です。ジェトロでは、この信用力を調査するサービス(外国企業信用調査)を提供しています。その他、取引先の銀行経由で現地企業の情報を調査したり、ダンレポートを使ったりして、海外相手の調査をします。

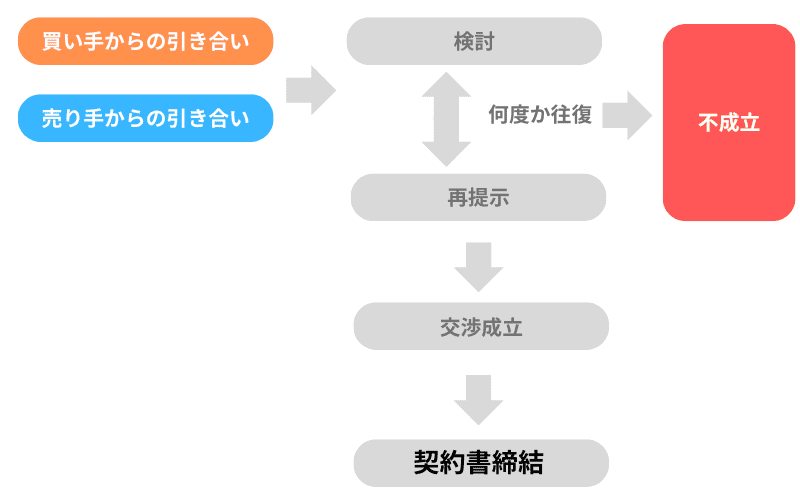

6. 海外相手と交渉(提案)する

何らかの方法で買い手を見つけた場合は、オファーを出します。オファーとは「こういう商品を扱っています。良かったら買いませんか?」と提案することです。提案方法は様々です。記述の海外見本市の場で提案することもありますし、ネット上で見つけてメール等で提案することもあります。

海外の相手に提案する場合は、最低限、次の3つの情報が必要です。

- 価格

- 最低、取引単位

- 商品の資料

1.価格

海外への販売価格を決めましょう。FOB価格(日本側の港での引渡し価格)で提示するのが一般的です。相手の国の港までの価格の場合は、CIPと表示します。

FOBやCIPは、共にインコタームズと呼ばれる国際ルールの略語です。それぞれ、売り手のやるべき事、買い手のやるべき事が決まっています。この先の貿易取引では、必要なるの知識なので必ず覚えておきましょう!

例えば、東京港渡し×2000ドルで引き渡しするを前提とするなら、相手に対しては、FOB TOKYO PORT USD 2000 などと提示します。このように表記することで、海外の相手は、東京港で貨物を引き取る前提で、2000ドルであると理解できます。

実は、輸出価格はある程度、財務省の貿易統計を使い、調べることができます。

【確認条件】貿易取引の意思表示「オファー」の意味・出し方と種

2.最低、取引価格

貿易取引は商売前提です。商売前提である程度の量で取引をするので、その分、価格が低くなります。この最低限の取引量のことを「MOQ」と言います。

例えば「当社の価格は一つ100円、最低取引数量は10000個です。」などと提示します。これにより相手は、最低取引価格は、100万円だと判断できます。(100×10000)

3.商品の資料

価格情報や取引価格情報だけだと商品がわかりませんね!そこで、商品を説明する資料が必要です。この資料は、PDF、紙面等、自由です。形式にこだわるより、バイヤーに対して、商品の魅力がしっかりと伝わることが何よりも重要です。

なお、バイヤーにとっての魅力には、2つの観点があります。

- 商品に魅力があるのか?

- 自分がこの商品を取り扱いメリットがあるのか?

です。特に2番の視点は重要です。バイヤーは、営業マンです。売れない商品を仕入れたら大目玉です。つまり、商品の選定動機は、自身に対する社内評価とも大きく関係しています。ぜひ、この視点を忘れないようにしましょう!

7.交渉成立後の契約書等のやり取り

交渉成立後、決済条件、貿易条件、通貨、数量など、合意内容を契約書(Contract)にまとめます。

- 妥結した内容

- 不可抗力条項

- 一般条項等

契約書のテンプレートは、ジェトロ等にあります。もし、契約書のチェックが必要な場合は、リーガルチェックができる弁護士サービスを利用しましょう!

ちなみに、契約書は、ORIGINAL(正本)とDUPLICATE(副本)の二部を作成後、署名します。これにより、輸出者と輸入者の双方が書面の条件通りに貿易することを約束します。

- 売約書(Sales Note)

- 発注書(Purchase Order)

8.お金を受け取る方法

貿易代金の受け取り方法は、いくつかの種類があります。代表的な物は、次の通りです。

- T/T決済

- L/C決済

- エスクロー

1.T/T決済

T/T決済は、銀行振り込みです。輸出の場合なら、先払いで商品代金を回収することです。輸出者は、商品代金を受け取った後、発送すればいいので取引のリスクはゼロです。

しかし、当然、この条件を受け入れてくれる輸入者は少ないです。こちら側のリスクがゼロなら、相手側が全てのリスクを受け入れることになるからです。そこで、実務では、T/T決済を2回又は3回に分割し、取引の進展度合いに応じて受け取ることが一般的です。

例えば、次のように受け取ります。これであれば、売り手側、買い手側の双方で一定の割合のリスクを受け入れることになります。

- 商品を販売する

- 買い手から輸出代金の全額又は一部を受け取る。(T/T決済)

- 輸出通関及び国際配送手配完了

- 買い手に書類を送る。

- 2番で1部をもらっている場合はここで残額を回収する。(T/T決済)

- 買い手に荷物が届く。

- 買い手は、4の書類を使い輸入する。

- 輸入完了

2.L/C決済

L/C決済は、輸出者と輸入者の間に銀行が入り、代金を受け取る仕組みです。一回の取引金額が200万円を超える場合は、このL/C決済が中心です。L/C決済の詳細は、次の記事を確認してください。

3.エスクロー

エスクローとは、アリババ等の会社が決済の間に入る仕組みです。主に中国のアリババ系のサービスを利用する際に利用することが多いです。

これであれば、輸出者側のリスクはゼロです。しかし、また、次のように、輸出代金を分割して受け取れば、資金回収のリスクを下げられます。なお、輸出代金を回収できない時に備える「貿易保険」もあります。

詳細解説:海外取引の決済方法 どのようにお金をやり取りする?

しっかりと代金を回収できる仕組みを整えておきましょう!

9.商品を発送する

契約通り、商品代金を受け取れたら、いよいよ国際輸送の手配をします。国際輸送のプロセスは非常に広範囲な知識がいります。この部分は別記事で解説します。

輸出手続きと国際輸送ガイド|海外バイヤーとの交渉成立後~日本出荷完了迄

10. アフターフォロー

輸出完了後、大切なことはフィードバックをもらうことです。売れ行きはどうなのか? どのように改善すれば良いのか?などをバイヤーとの間でやり取りをします。売って終わりではなく、長期的な取引につながるようアフターフォローを行いましょう。

まとめ:輸出取引の流れ

- 市場調査(貿易相手を見つける)

- 信用調査(取引の安全性調査)

- 商談&契約

- 決済

- インボイス、パッキングリストの作成

- フォワーダーや通関業者に船積みと通関を依頼する。

- 指定の場所へ貨物を移動する。

- 輸出申告→輸出許可

- 本船に貨物を積み込む

- B/L Instructions(旧:ドックレシート)→船荷証券(B/L)

- 船積みが完了したらシッピングアドバイス

- 貿易代金の残金を受け取る。

- 海上保険を付保、B/Lの裏書き

- 輸出完了

HUNADEの想い。

HUNADEは、日本製品。地方にある素敵な商品が海外に「船出」し、世界の人を幸せにすることを目標としています。実際、中小零細企業は、大企業と比べて、資金も人材も不足しがちです。海外市場に興味はあっても、中々、挑戦できない方も多いと思います。HUNADEは、そんな方々を以下2つのサービスで支援しています。

【ゼロイチの貿易起業】国内ビジネスの次へ!貿易事業の立ち上げを支援

どうぞ、気負いせず、お気軽にご相談頂きたいと思います。皆様からのご連絡をお待ちしております。

2025年3月4日

HUNADEサポートチーム

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次