貿易で利用するHSコード(品目を数字で示す物)は、輸出用と輸入用に分かれています。

- 輸入=実行関税率表

- 輸出=輸出統計品目表

今回は、輸出統計品目表の見方を説明していきます。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

輸出統計品目表の見方

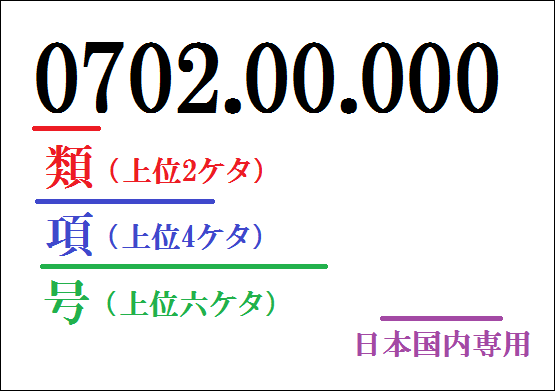

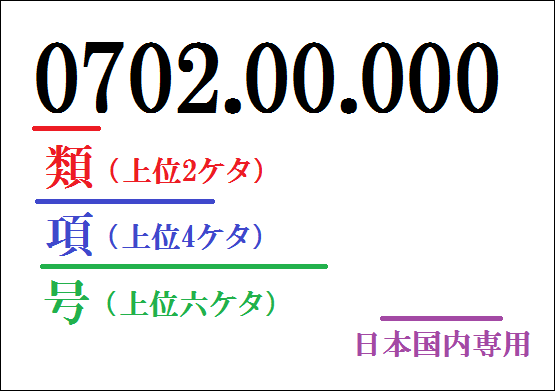

輸出統計品目表は、税関ページで公開されています。こちらがHSコードです。コードの桁数は国によって異なります。また、輸入用と輸出用でも異なります。

HSコードを分解

HSコードは、市場左側を1桁目として数えます。この左側から二桁、四桁、六桁が一つの固まりです。

- 左から二桁(07)=類

- 左から四桁(0702)=項

- 左から六桁(070200)=号

ちなみに、0702.00は、生鮮のトマトを表します。

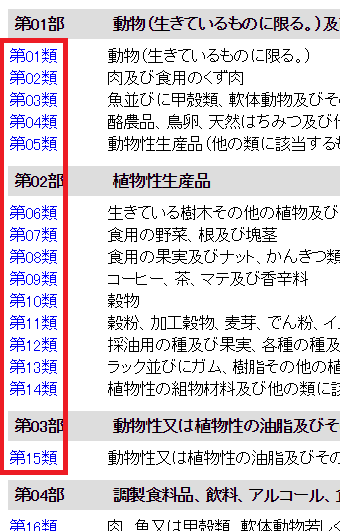

類とは

HSコードの左から二つは商品の「類」を表します。類は1~97類存在をしていて、世界中のすべての品目は、この97類のいずれかに分類されます。類の番数が小さいものが一次的な産品を表しています。数字が大きくなればなるほど、工業製品の商品を分類する「類」です。

例えば、先ほどのトマトであれば「7類」、鉄であれば「72類」、おもちゃなどであれば「95類」です。このように生鮮品から工業品まですべての品目がいずれかに分類されます。

項とは

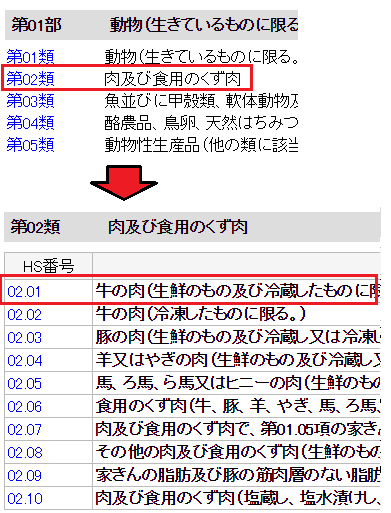

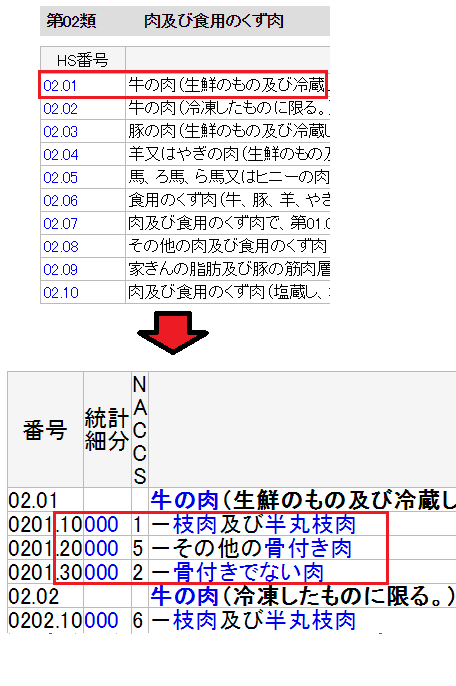

HSコードの左から四つを合わせて「項」と表します。項は類をさらに細かく分けたコードです。下の図の例でいうと、2類の「肉および食用のくず肉」の下に「02.01」~「02.10」の「項」があります。

号とは

HSコードの左6桁部分を合わせて「号」といいます。号は、項をさらに細分化したものになります。この号を特定できれば、輸出用のHSコードが特定できたことになります。

下の図をご覧ください。0201の項目をクリックしたときに表示される「号の一覧」です。号よりも下にある後ろ三ケタの数字は、日本独自のHSコードです。

輸出用のHSコードを特定する場合は、類、項、号の順に徐々に対象範囲を狭めていきます。最終的には、必ず6桁のHSコードに行きます。

表の見方

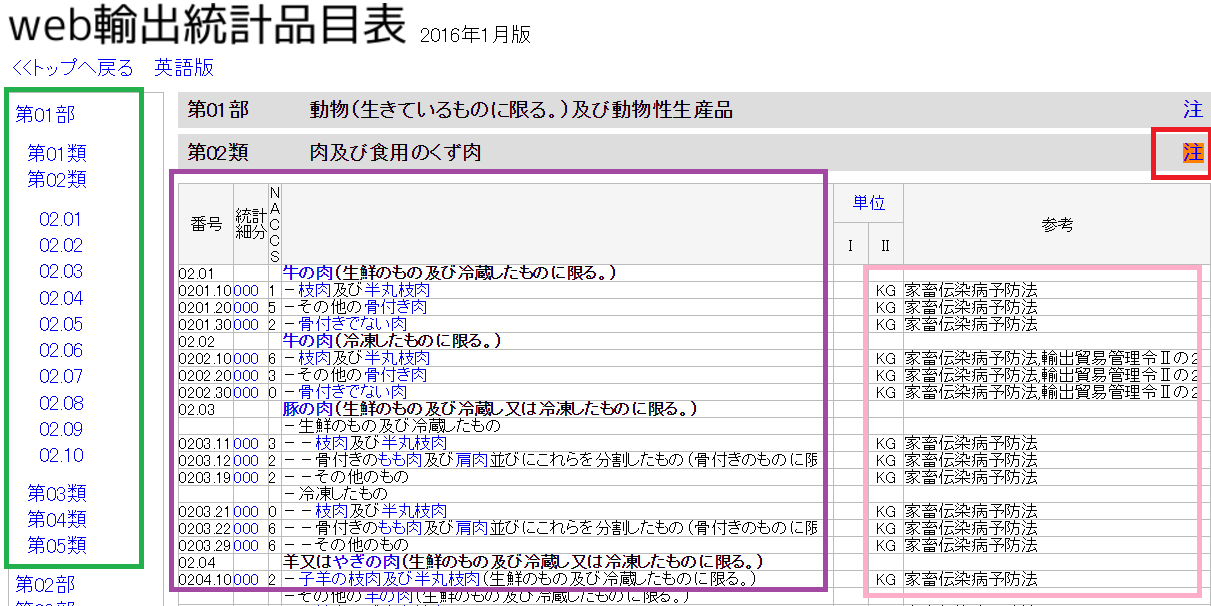

それでは、統計品目表(ウェブタリフ輸出版)の見方を説明していきます。

- 緑枠は、類をまとめる「部」。部は21に分かれており、その中に97の類があります

- 紫枠・HSコードとHSコードを分類するための要素

- ピンク枠・商品を輸出するときに関係するその他の法律です。

- 赤枠・類に関する注意事項を記載しています。

それでは、これらを一つ一つ確認していきましょう。

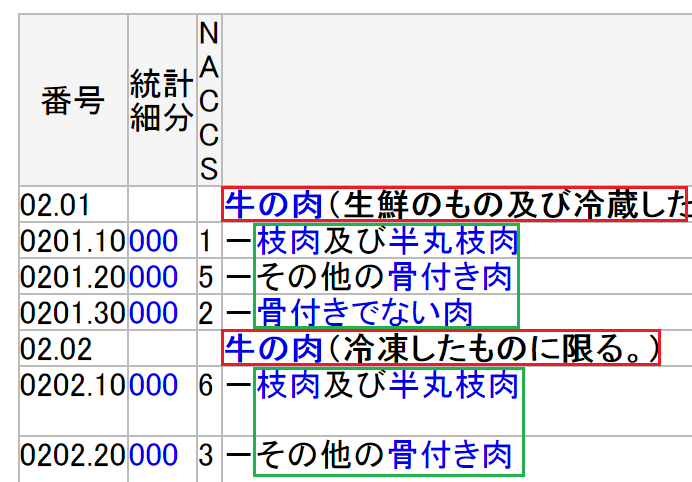

紫枠・HSコードと要素

ここには、HSコードと「分類するための要素」が書かれています。自社の商品がどのHSコードに該当するのかは、要素をもとにしていきます。ここで一つ、表の見方でポイントになることがあります。それが「段落ち」や「階層」という概念です。HSコードは、この二つの概念をしっかり理解しておかないと、読み違えて別のコードにしてしまう可能性があります。

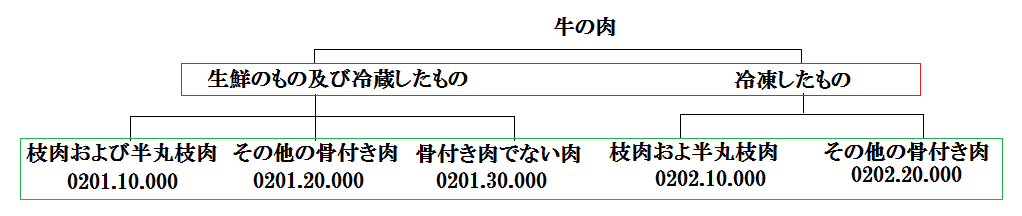

下の図をご覧ください。赤枠の部分に「牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵)」「牛の肉(冷凍のもの)」の二つがあります。つまり牛の肉の中には、冷蔵品と冷凍品でHSコードが異なることがわかります。また、それらの下には、緑枠部分が存在します。ここは、冷蔵品や冷凍品の中のさらなる内訳を示しています。

緑枠のそれぞれの項目名の前には、一文字分のスペースが空いています。これを段落ちといいます。以上のことをまとめると、赤枠の部分が親にあたる階層。緑枠部分が赤枠のそれぞれが「子」を表しています。少しわかりづらいと思いますので、以下の図でご確認ください。

赤枠の部分は、同じ「階層(上位)」を表しています。緑枠部分は、赤枠の下位の階層。表からHSコードを確認する場合は、この親子関係をしっかりと読み取る必要があります。

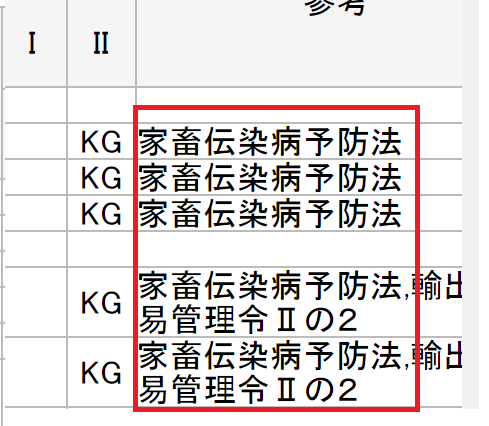

ピンク枠・他法令表記

商品を輸出する場合は、税関が許可を出します。しかし、特定の品目は、税関の許可を受けるにあたり、他の官署の「確認」を受ける必要があります。官署の確認を受けたのちに税関の許可がおりる流れです。通関の実務では、これを「他法令の確認」と言います。

例えば、肉系の商品を輸出は「家畜伝染予防法」が該当します。これは、植物検疫所の管轄になりますので、輸出が決まり次第、植物検疫所に相談する必要があります。その他、植物防疫法なども存在しています。輸出や輸入でどのような他法令が関係するのかは「他法令データベース」で確認ができます。

参考までに家畜伝染予防法の輸出時のリンクを紹介しておきます。

赤枠・類に関する注意事項

画面の右上には「注」というボタンがあります。これは、類を分類するときに注意しなければならない事柄を示しています。実際にHSコードを特定する場合は、必ずこの「注」も確認しなければなりません。分類に関わる重大な事項がサラリと記載されていたりします。

自分でHSコードを特定するのが難しい場合は、税関相談センターを頼りましょう!

まとめ

輸出統計品目表は、輸入時につかう実行関税率表よりも表示数が少なくスッキリとしています。表を見るさいの注意点は、要素の親子関係の理解と類に関する「注」の確認です。特に注の部分の確認は必ず行ってください。上記の図のように「この類には、○○を含まない」などが書かれています。となると、HSコードを特定する大元の部分にズレが生じていることになります。

特にEPAに関する輸出場合は、HSコードが大切になります。しっかりと正しいコードを特定するためにも「親子関係」と「注の確認」だけは行うようにしてください。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次