この記事では、HSコードと関税率や輸入法令の関係、実行関税率表の見方、各種ツールの使い方や事前教示制度について説明します。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

HSコードとは?

HSコードとは、貿易で使用される品目ごとの分類コードです。正式名称、「Harmonized System(統一商品分類システム)」です。

- 世界中で共通のルールの下、商品を分類するコード

- 輸出入の際、関税率を特定する。

- 品目に対する規制を理解する

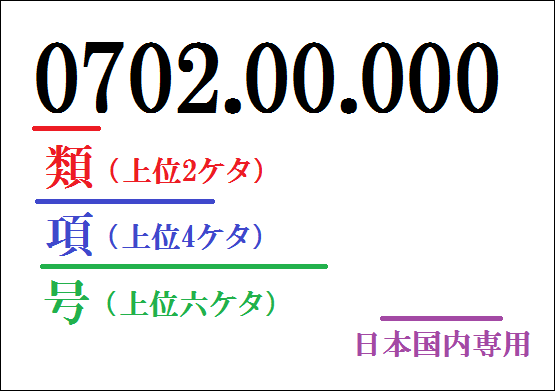

などの目的で使います。また、HSコードは、世界共通部分が6桁です。各国は、この6桁に任意の桁数を加えて使用しています。

日本は、6桁+3桁の9桁。アメリカは、6桁+4桁の10桁で運用しています。

- 日本:輸入9桁、輸出6桁

- アメリカ HTSコード 10桁

- EU CNコード 8桁

- 中国:10桁

- 韓国:10桁

- ロシア:10桁

統計品目番号との違いは?

結論:統計品目番号とHSコードは同じです。日本国内で使用されるHSコードの別称とお考え下さい。

- 輸入HSコード=輸入統計品目表

- 輸出HSコード=輸出統計品目表

HSコードの役割の詳細

HSコードの役割、目的は、次の通りです。

| 輸出における役割 |

|

| 輸入における役割 |

|

輸出・輸入とHSコードの関係

輸入の場合

- 関税率を調べるために使用

- 輸入法令を調べるために使用

- 輸入原価を計算するために使用

輸出の場合

- 輸出法令を調べる

- 輸出価格を調べる(日本の港での輸出価格)

- 原産地証明書を取得する際に使用

HSコードの調べ方:初心者でも簡単!

HSコードを調べる代表的な方法は、次の4つです。

- WEBタリフ等で調べる

- 通関業者に依頼する。

- 税関の事前教示制度を使う。

- 日本郵便のサイトで調べる

1.WEBタリフを使い調べる

輸出のHSコード、輸入のHSコードは、それぞれ別々の名称の表を使い調べます。ネット上に公開されており無料で使用できます。

- 輸出HSコード=輸出統計品目表

- 輸入HSコード=輸入統計品目表(実行関税率表)

上記は、どちらも税関が運営しています。その他、税関よりも視認性や操作性を高めたタイプがあります。こちらは、日本関税協会が運営しています。

- 輸出HSコード=WEB輸出統計品目表

- 輸入HSコード=WEBタリフ

大元のデータは同じで心配は無用です。どちらか使いやすい方を選びましょう!

2.通関業者に調べてもらう。

通関業者に依頼をすれば、商品のHSコードを調べてくれます。

通関業者とは?輸出入手続きの代行 業者の選び方、費用、通関依頼手順を解説!

3.事前教示制度で調べる。

税関には、関税分類や関税評価をする事前教示制度があります。電話やメール等での簡易的な回答から、窓口での相談など、様々な方法があります。

詳細は、以下の記事を確認してください。

税関の事前教示制度とは?税関にHSコードを問い合わせられる!

4.郵便局でも調べられる。

もし、海外にEMSなどで商品を発送する際のHSコードを確認したい場合は、郵便局のサイトで調べられます。

HSコード例:品目別ガイド

ここでは、代表的な品目とHSコードをご紹介します。

タオル

- HSコード:6302

- 決定要素:材質(綿、人造繊維、亜麻など)、テリータオル地かどうか、不織布かどうか

石鹸

- HSコード:3401

- 決定要素:石鹸の形状、用途、成分

- 留意点:強い輸入規制、個人使用目的は24個まで

わさび

- HSコード:生鮮わさび: 0709.99、冷凍わさび(根茎): 0910.99.993、わさび粉: 0910.99、チューブわさび:2103.90

- 決定要素:加工状態、使用の部位

食品

- お菓子(チョコレート、スナック菓子)1806.90

- 調味料(醤油、味噌、ケチャップ)2103.90

- 海苔、お茶、コーヒー 0902.10(緑茶)、0901.11(コーヒー豆)

- 乳製品(バター、チーズ) 0405.10(バター)、0406.10(チーズ)

衣類・服飾品

- Tシャツ(綿製) 6109.10

- ズボン(デニム) 6203.42

- ジャケット(ウール製) 6203.31

- 靴下 6115.10

- 帽子 6505.00

- バッグ(ハンドバッグ) 4202.21

- スカーフ、マフラー 6214.30

日用品・雑貨

- 化粧品(スキンケア、メイク用品) 3304.99

- シャンプー 3305.10

- 石鹸 3401.11

- 歯磨き粉 3306.10

- 文房具(ノート、ペン) 4820.10(ノート)、9608.10(ボールペン)

- タオル 6302.60

- カレンダー 4910.00

電気製品・電子部品

- LEDライト 8539.50

- 電源ケーブル 8544.42

- バッテリー(リチウムイオン) 8507.60

- ノートパソコン 8471.30

- デジタルカメラ 8525.80

おもちゃ・ホビー

- ぬいぐるみ 9503.00

- フィギュア 9503.00

- プラモデル 9503.00

- トレーディングカード 9504.40

- ゲームソフト 8523.49

家具・インテリア

- 木製家具(椅子、テーブル) 9403.60

- 金属製家具 9403.20

- プラスチック製家具 9403.70

- 照明器具 9405.10

金属製品

- ネジ、ボルト 7318.15

- ワッシャー 7318.22

- ベアリング 8482.10

プラスチック製品

- プラスチックケース 3923.10

- プラスチック容器 3923.30

その他

- 本、雑誌、漫画 4901.99

- CD、DVD 8523.49

- アクセサリー(指輪、ネックレス) 7113.19

- キーホルダー 7326.90

- ステッカー 4911.99

- ぬいぐるみのHSコード

- 椅子のHSコード

- 福祉用具のHSコード

- 服/衣類のHSコード

- オリーブオイルのHSコード

- 落花生(ピーナツ)のHSコード

- カラビナのHSコードは?

HSコード利用時の注意点:間違いを防ぐために

HSコードは、世界共通部分と各国独自の部分の2つがあります。

例えば、日本で使用するHSコードとアメリカやEUで適用されるコードが異なります。そのため、輸出先の国の関税率や規制を確認する際には、輸入国の税関サイトや貿易関係機関の情報を必ずチェックしましょう。

対策

- 貿易相手国のHSコードを事前に調査する(輸入国の税関ウェブサイトを活用)

- 取引先に事前確認し、使用するHSコードが一致しているかチェックする

- 通関業者に相談し、適切なコードを確定する

実は、ウェブタリフと呼ばれるオンラインツールでも相手国側の関税等を調べられます。

HSコードを間違えた場合の影響と対策

もし、HSコードを誤って申告した場合、以下のリスクがあります。

- 関税の過払いまたは未払い → 過払いの場合、払い戻し手続きが必要になり、時間と手間がかかる

- 輸入禁止や制限対象品と誤認される → 特定のHSコードに該当する製品は、輸入禁止や厳しい規制が適用されることがある

- 通関遅延 → 税関での再審査が必要になり、輸送スケジュールに影響を与える

対策

- 商品の特徴を正確に把握し、適切なHSコードを選定する

- 通関業者や税関に事前相談し、適切なHSコードを確認する

- 申告前に書類をダブルチェックし、誤ったコードが記載されていないか確認

輸出入業者が意識すべきポイント

HSコードは、単なる数字ではなく、輸出入のコストや手続きを大きく左右する要素です。誤ったHSコードを使用すると、関税の誤徴収や通関遅延、場合によっては罰則が科される可能性もあります。そのため、正確なHSコードを把握し、適切な手続きを行うことが非常に重要です。

ポイントのまとめ

- HSコードは6桁が基本 だが、国によって9桁や10桁に分類されることがある

- 輸出先のHSコードを事前に確認 し、適用する関税率や規制を把握する

- 最新のHSコード改正情報をチェック し、古いコードを使わないようにする

- 通関業者や税関と連携 し、間違いを防ぐ体制を整える

- 貿易協定(EPA・FTA)を活用 し、関税削減のメリットを最大化する

HSコードに関するQ&A:よくある質問を解決

HSコードは誰が決める?

HSコードは、世界税関機構(WCO)によって決められています。その後、各国が独自の基準を加えて9桁や10桁に拡張し、税関での管理に利用しています。

輸出と輸入でHSコードは異なる?

基本的には同じですが、輸出国と輸入国の間で分類基準が違う場合があります。そのため、輸出先の税関と事前に確認することが重要です。

HSコードの関税率はどう決まる?

HSコードごとに関税率が設定されており、国際貿易協定(EPA、FTAなど)によって関税率が異なることがあります。事前に輸出先国の関税情報を確認し、どのHSコードが適用されるかを確認しましょう。

EPA、FTAとは、特定の国同士で関税を削減したり、減額したりする仕組みです。

HSコードを間違えるどうなる?

HSコードを間違えると、輸入の場合は、関税額の増減、輸入ができない。などのケースがあります。他方、輸出場合は、EPAの利用上で問題になる可能性があります。

HSコードの末尾がXやYの意味は?

輸入と輸出で次の意味があります。

輸入の場合

- 課税価格が201,000円未満の少額品→「E」

- 少額合算をしている場合は→「X」

- 再輸入の場合は→「Y」

輸出場合

・再輸出品→「Y」

輸出時のインボイスにHSコードの記載は必要?

輸出時のインボイスは、主に輸出禁止品、輸出貿易管理令の該当品のチェックなどが中心です。

インボイスには「Description of Goods」の欄があり、主に品目を記載します。輸出者によっては、この欄に品目の他、HSコードを記載する方もいます。基本は不要です。

HSコードと貿易:ビジネスへの活用

HSコードは、関税計算や輸出入手続きに欠かせない情報です。正しく活用することで、スムーズな貿易取引が可能になります。

特に、関税の計算にはHSコードが重要であり、適切なコードを使うことで税額を正しく見積もることができます。また、輸出入許可を取得する際にもHSコードが必要となるため、事前に適切なコードを調べておきましょう。

貿易ビジネスを成功させるためには、HSコードの理解を深め、正確な分類を行うことが必要です。

まとめ

- HSコードは国際的な貿易分類コードで、6桁の数字で構成されている

- HSコードを調べるには税関のウェブサイトやメーカーへの問い合わせが有効

- 品目ごとに異なるHSコードが設定されている

- HSコードは国によって異なる

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次