海上輸送の流れを初心者向けにやさしく説明します。

この記事は、CY openやdoc cut、ETAと通関の関係、バンニング費用やデバンの相場、バンニングレポート(De-Vanning Report)の例などを紹介。さらに、CFS-CYやCY-CFSなどの輸送区分、コンテナヤードとバンプールの違いもわかりやすく解説しています。

この記事で取り扱う話題

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海上輸送の流れをやさしく解説

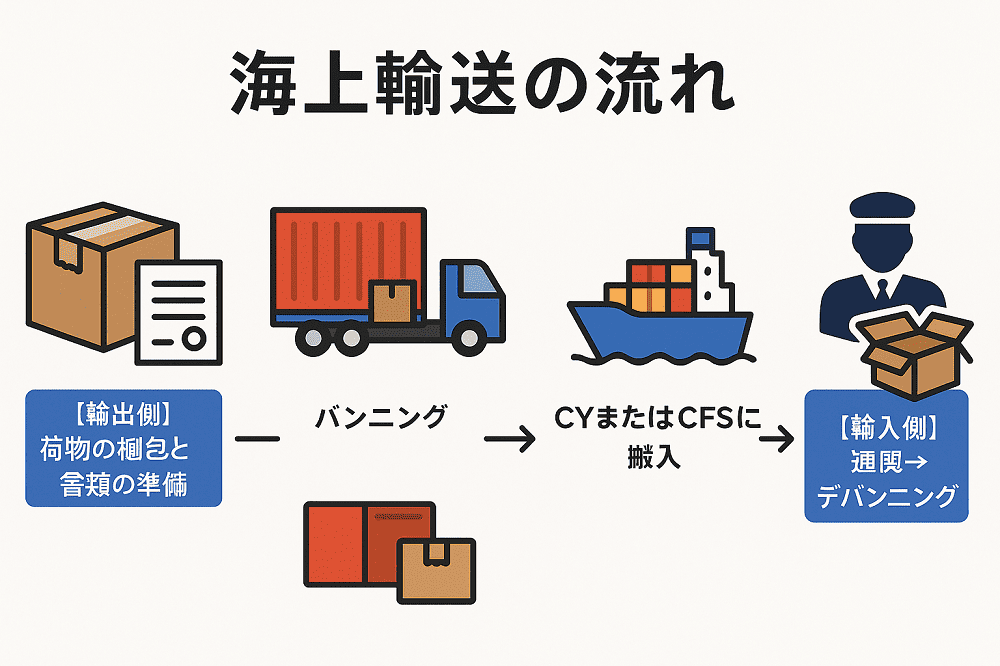

海上輸送は、次の流れで進みます。

- 【輸出側】荷物の梱包と書類の準備

- バンニング(荷物をコンテナに積む)

- CYまたはCFSに搬入(※カット日までに)

- 船に乗せて出発 → ETA(到着予定日)

- 【輸入側】通関 → デバンニング(荷下ろし) → 配送

それぞれの工程で判断や手配が必要です。全体の流れを知っておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

輸出準備:「カット日」とは? CY OPEN doc cutなど。

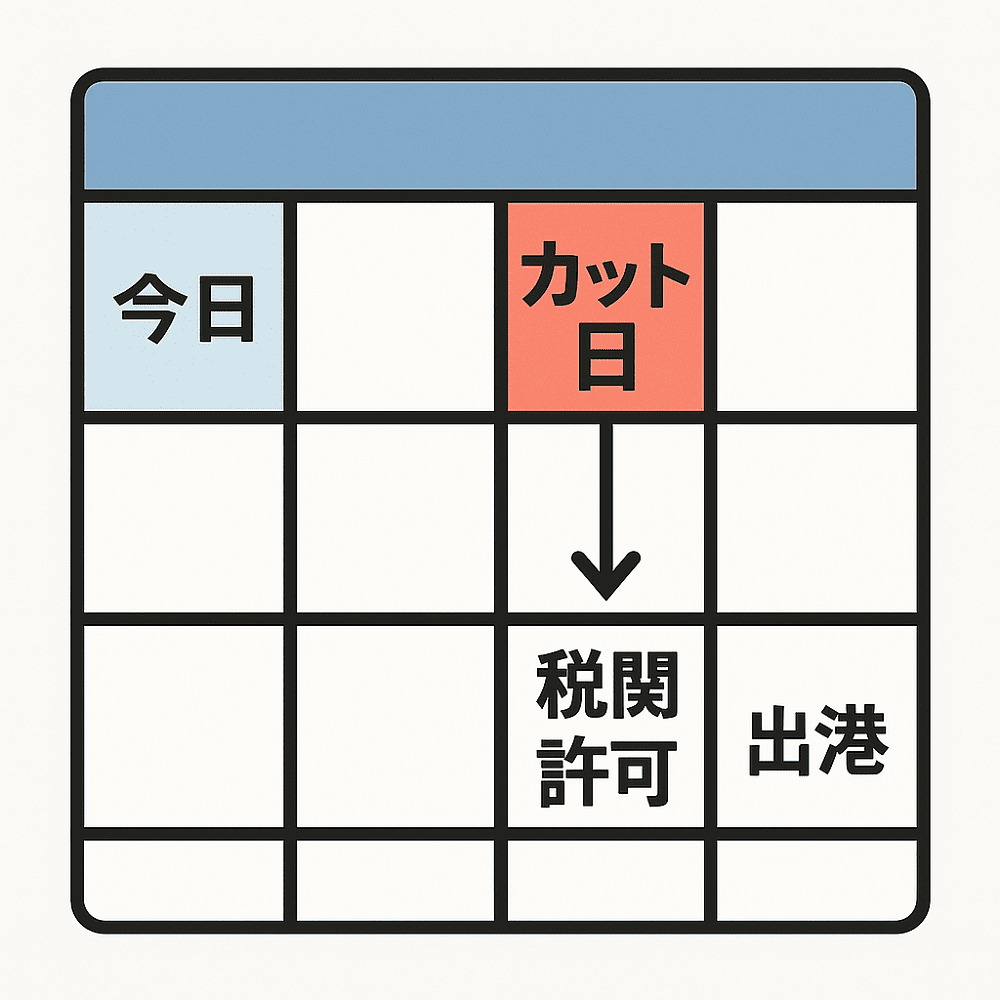

カット日とは、貨物や書類の搬入期限です。FCLはCYカット、LCLはCFSカットと呼ばれます。例として、東京港の場合、出港の2~3日前が一般的です。カット日を過ぎると予定の船に乗せられず、スケジュール全体が崩れます。

カット日には、次の2つの意味があります。

- 貨物の締切日

- 書類の締切日

1. 貨物のカット日(CYカット・CFSカット)

ヤード、港近くの専用倉庫に入れる期限です。貨物の輸送形態により2つカットがあります。

- CYカット(FCLの場合):コンテナ単位で輸送する場合の貨物の締切日です。

- CFSカット(LCLの場合):混載輸送のときの貨物の締切日です。

カット日は通常、船の出港日の前日または前々日に設定されていることが多いです。この日までに、以下の準備が必要です。

- バンニング(コンテナ詰め込み)

- 港への搬入

- 税関の輸出許可の取得

特に税関許可は重要です。

2. 書類のカット日(DOCカット)

「DOCカット」とは、輸出貨物のマニフェスト(船荷目録)を提出する締め切り日です。

これは「24時間ルール」と呼ばれる制度に関連しています。

荷主がすべきことは、フォワーダーや通関業者に対して、必要な書類(インボイス、パッキングリスト、輸出許可証など)を遅くともDOCカットの数日前までに提出することです。これらの書類をもとに、船会社へマニフェストが提出されます。

輸出入通関の詳細、必要書類はこちらの記事をお読みください。

輸出入通関の流れと基本|初めての貿易でも迷わない!書類・費用・手続きの全体像

荷主は「CYカット/CFSカット」と「DOCカット」の両方を守らないと、スムーズに輸出できません。

カット日と税関許可(通関)の関係

カット日までに税関の輸出許可を取ることが絶対条件です。カット日を過ぎても許可が下りていない場合、その貨物は出港に間に合いません。納期遅れが確定します。

税関検査に要注意

もし、税関検査に当たると、数時間~1日ほどの遅れが発生することがあります。「税関検査に当たる前提」で動き、カット日の前日までに輸出許可を取れるように準備します。

*軽微な検査~開披検査で時間は大きく異なる

CYオープン(CY OPEN)とは?いつから港に貨物を持ち込める?

「CYオープン(CY OPEN)」とは、コンテナヤードが貨物の受け入れを開始する日のことです。通常は出港の10日前後に設定されます。

輸送方法によって変わるカット日(FCLとLCLの違い)

- FCL(CYカット) コンテナ単位で輸送 出港の前日

- LCL(CFSカット) 混載で輸送 出港の前々日

※LCLは他の荷主の貨物とまとめて詰めるため、早めの準備が必要です。

カット日がズレるケース

次の場合、カット日・CYオープン・出港日(ETD)・到着日(ETA)が変更されることがあります。

- 祝日・連休

- 台風などの悪天候

- 船の遅延

- 年末年始の休業など

カット日の調べ方

使う船会社の公式サイトで確認できます。

例えば、SITC社の場合、「本船の入港日の前営業日がCYカット日」などの記載があります。例:本船名(例:SITC TOKYO)とVOY(航海番号)をもとに、サイトで確認します。

輸入時の流れとETA(到着予定日)の確認

輸入する商品がいつ届くか?を把握することは大切です。船が日本の港に着く予定日を「ETA(Estimated Time of Arrival)」と言います。

通常、ETAの翌日が搬入日(コンテナが港に下ろされる日)です。搬入が終わり、税関審査が終了すると、輸入許可が出ます。許可が出れば、いつでも貨物を引き取ることができます。

*搬入日は、港による多少、異なります。

なお、搬入前後では、通関作業が行われます。通関については、以下の記事をご覧ください。

輸出入通関の流れと基本|初めての貿易でも迷わない!書類・費用・手続きの全体像

輸入許可が出ない限り、港から貨物を引き取ることは一切できないです。

あなたのお客さんに納期を伝える目安は?

このETAと通関の時間を考えた場合、お客様に案内する納品日の目安は次の通りです。

- FCL(コンテナ単位):ETAの2日後

- LCL(混載便):ETAの3日後

このように少し余裕をもって案内すると、トラブルを防げます。なお、引き取りに係る時間は、あなたの輸入実績、HDSの有無、予備申告の有無により変わります。

ETA(到着予定日)の調べ方

輸入品がいつ日本に届くか(ETA)を知りたいときは、「B/L(船荷証券)」を使います。B/Lには「船の名前」と「コンテナ番号」が書かれているので、これらの情報をもとに以下の方法で確認します。

1.船会社のホームページで調べる

B/Lに書かれた「船名」と「VOYAGE番号」から、使っている船会社を調べて、その会社のサイトで「コンテナ追跡ページ」を開きます。ここで「マスターB/L番号」または「コンテナ番号」を入力すれば、船の動きやETAが確認できます。ハウスB/L番号では調べられないことがあるので注意です。関連:マスターB/LとハウスB/Lの関係

2.業界紙「シッピングガゼット」を使う

ETA(船の到着予定日)は、B/Lだけでなく、シッピングガゼット(業界紙)でも確認できます。掲載される情報を活用すれば、最新のスケジュールを把握しやすくなります。

ETAと「フリータイム」「通関」の関係

ETAは、通関や貨物の引き取りにも大きく関係します。船が到着すると、コンテナは港に降ろされ、税関に保管されたことが報告されます(これを「搬入完了」といいます)。

輸入者は、それまでに通関書類を用意しておくことで、搬入後すぐに許可が出やすくなります。急ぎで引き取りたいときは、通常とは違う搬入方法(例:スーパーHDS)を事前に船会社に依頼することもできます。

さらに、コンテナターミナルには「無料保管期間(フリータイム)」があります。この期間内に貨物を引き取らないと、追加料金(デマレッジなど)が発生するので注意します。*フリータイムの起算日、無料日数は船会社やフォワーダーによって違います。

ETAはあくまで「予定」

ETAはよくズレます。天候、港の混雑、ストライキなど、さまざまな要因で遅れることがあります。私自身も何度もETAの遅れによる納期トラブルを経験しました。だからこそ、最初から「遅れるかもしれない」という前提でスケジュールを組むことがとても大切です。

港施設の基礎知識:CY・CFSの違いと使い分けのポイント

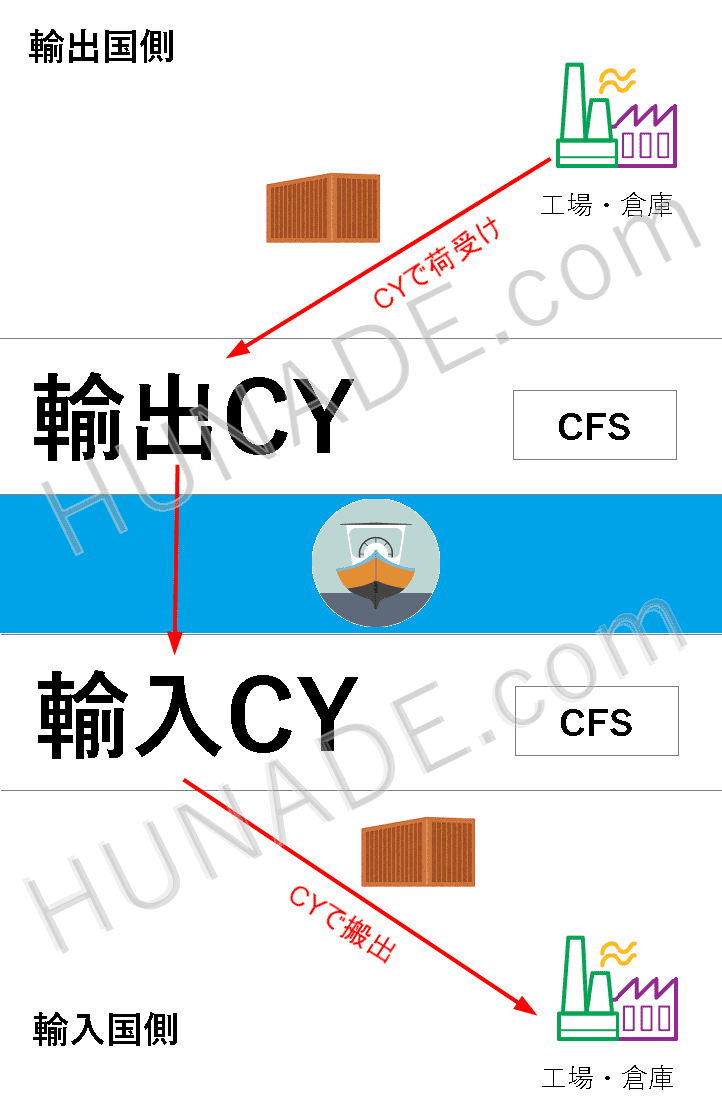

CY(コンテナヤード)とCFS(コンテナフレイトステーション)は、共に外国貨物を取り扱うことができる専用施設(保税地域とも言う)です。ですが、取り扱う単位が違います。

- CY:コンテナ単位で貨物を扱う場所(FCL向け)

- CFS:コンテナ未満の貨物(少量貨物)を扱う場所(LCL向け)

CFS(Container Freight Station)はLCL(混載貨物)向け施設で、複数の荷主の貨物を仕分け・集約するため、追加作業と費用(CFSチャージ)が発生します。なお、港に関わるプレイヤーはさまざまで、NVOCC・通関業者・船会社などそれぞれの役割があります。具体的な違いについては、フォワーダー・乙仲・通関業者の違いとは?も参考になります。

使い分けの基準:

- 小口貨物でコスト重視 → CFS(LCL)

- 一定量以上・納期や破損リスク重視 → CY(FCL)

CYやCFSといった搬入場所は「FOB」「CFR」などのインコタームズによって責任の範囲が変わります。輸送契約の条件と搬入場所の関係を理解するには、建値(インコタームズ)とその使い方も参考になります。

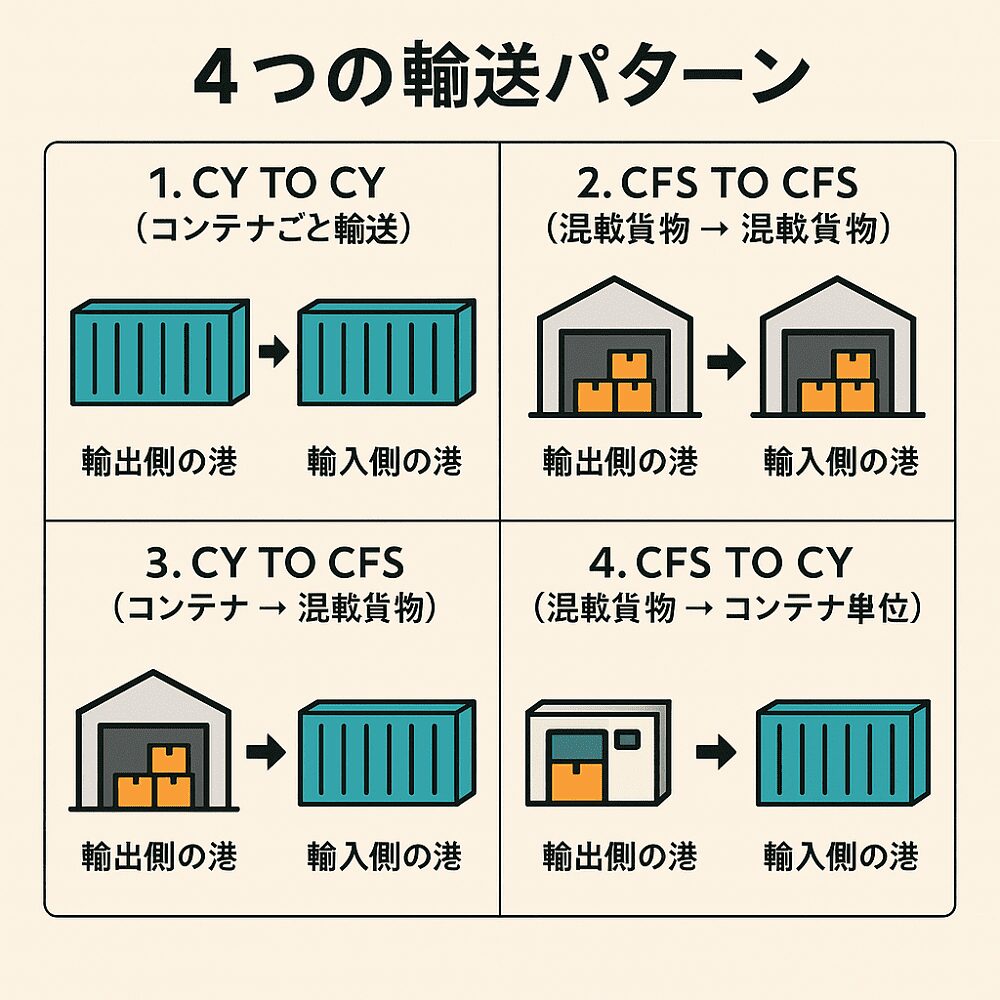

CYとCFSの組み合わせによる4つの輸送パターン

海上輸送では、荷物の引き渡し場所(CYまたはCFS)によって、次の4つの輸送形態があります。これは「どこでコンテナを渡すか・受け取るか」を表すもので、費用にも関係します。

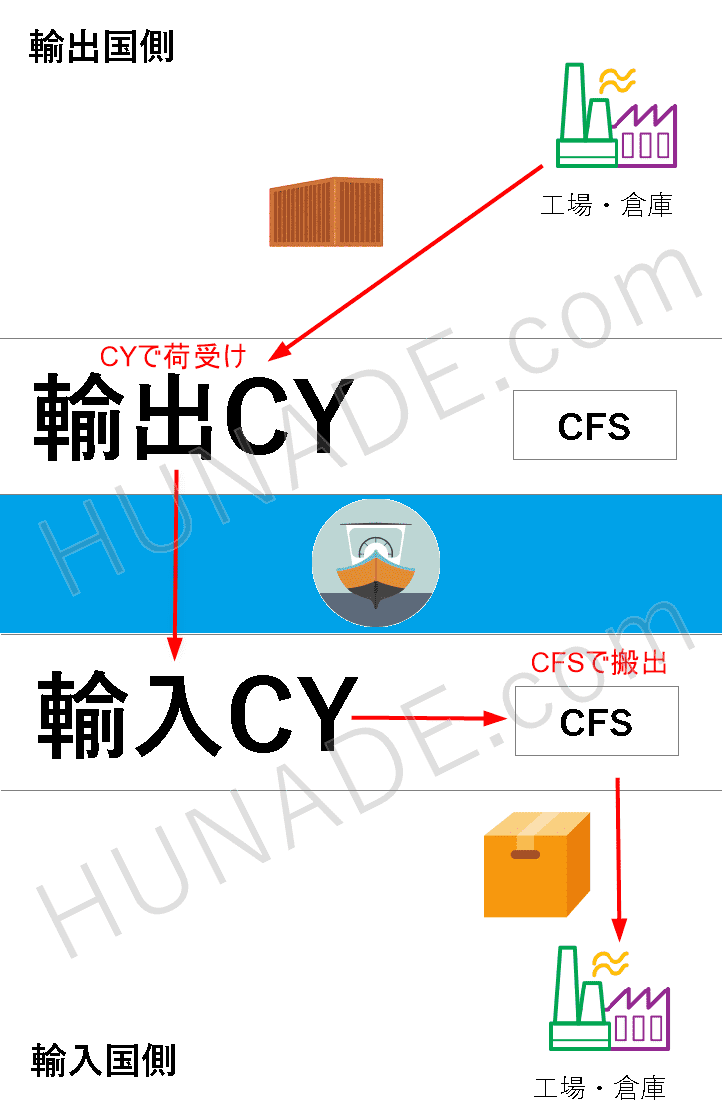

1. CY TO CY(コンテナごと輸送)

- 輸出側の港でコンテナ単位(CY)で受け渡し

- 輸入側の港でもコンテナのまま(CY)で引き取り

これは、よくある輸送パターンです。荷物は港からそのままコンテナごと運ばれ、自社倉庫などで中身を取り出します。

主な費用:

- CYチャージ(港への搬入費用)

- 通関料

- 取扱手数料

- ドレージ代(港から倉庫までの運送費)

- 税関検査料など

※船会社は中身を把握していないため、外観や封印に異常がなければ原則補償しません。

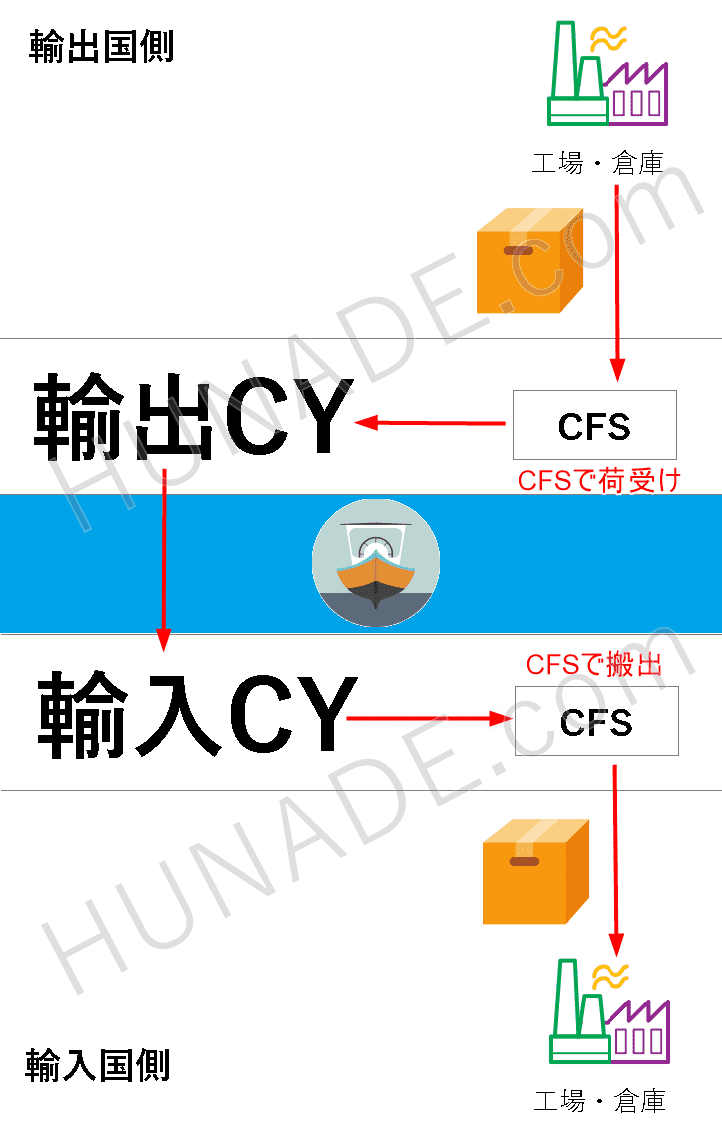

2. CFS TO CFS(混載貨物 → 混載貨物)

- 輸出側で混載貨物(CFS)として出荷

- 輸入側でも混載貨物(CFS)として引き取り

他の荷主の荷物と一緒にコンテナで運ばれ、倉庫でバラしてから配送します。このときに「CFSチャージ(バンだし費用)」がかかります。

主な費用:

- CFSチャージ(デバン費用)

- コーロード費(混載手数料)

- 輸入通関料

- 取扱料

- トラック配送費など

※船会社はコンテナに積む前の状態で引き渡したと見なします。

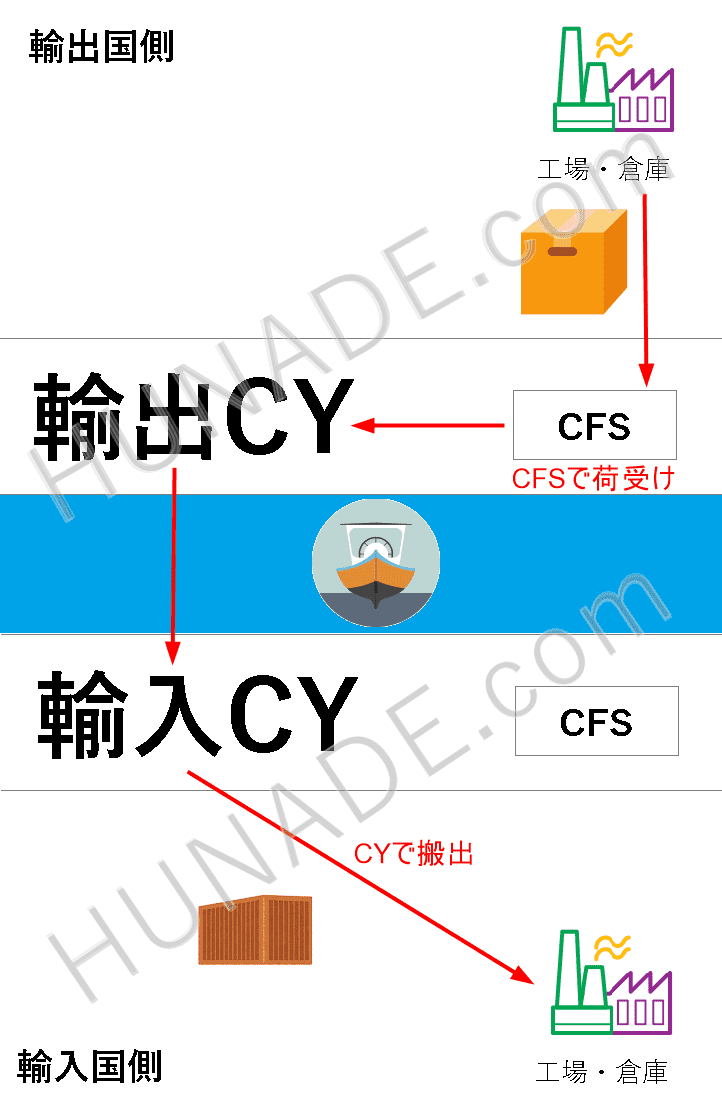

3. CY TO CFS(コンテナ → 混載貨物)

- 輸出側でコンテナ単位(CY)で出荷

- 輸入側で倉庫に運び、バラして配送(CFS)

日本側でバンだししてから配送します。この形には以下の2パターンがあります。

パターン1:倉庫でバンだし → すぐに配送

倉庫に保管せず、すぐに配送します。この場合、保管料や出庫料は不要です。

費用例:

- CYチャージ

- 通関料・取扱手数料

- コンテナショートドレー

- バンだし費

- 混載便の配送費

パターン2:倉庫でバンだし → 保管 → 後日配送

一度倉庫に保管してから、必要なタイミングで出庫・配送します。そのため、保管料や出庫費がかかります。

費用例:

- 上記費用に加えて

- 入庫料

- 保管料

- 出庫料

- トラック配送費など

※輸入側のCFSで受け取る場合も、コンテナに問題がなければ船会社は責任を負いません。

4. CFS TO CY(混載貨物 → コンテナ単位)

- 輸出側では混載貨物(CFS)として出荷

- 輸入側ではコンテナ単位(CY)で受け取る

この形はあまり使われません。

コンテナヤードとバンプールの違いは?

コンテナヤードは、エプロン、マーシャリングヤードをまとめた総称です。他方、バンプールは、荷物を取り出した後の「空のコンテナ」を保管するエリアです。少しあやふやな部分もありますので、あまり用語の定義にこだわる必要はないと思います。

空バン返却のやり方と注意点

輸出や輸入が終わった後、使い終わったコンテナ(空バン)は、船会社が指定する場所に返さなければいけません。これを「空バン返却」といいます。

返却先は、港の近くにある「バンプール(コンテナ置き場)」や船会社と契約している倉庫などが一般的です。コンテナはドレー業者が回収し、指定の場所まで運びます。

返却時は、以下のポイントに注意してください。

1.返却場所を事前に確認する

港が同じでも、船会社ごとに返却先が違うことがあります。B/Lやアライバルノーティスを見て、正しい場所を必ず確認しましょう。

2.フリータイムを過ぎないように返却する

コンテナは一定期間だけ無料で使えます(これを「フリータイム」といいます)。この期間を過ぎると、1日ごとに数千円〜数万円の延滞料金(デマレッジ)がかかるので注意しましょう。

3.コンテナの状態を確認する

コンテナが壊れていた場合、修理費を請求されることがあります。受け取ったときと返すときに写真を撮っておくと、あとでトラブルになりにくくなります。

最後に、コンテナを返却した証拠として「EIR(Equipment Interchange Receipt)」という書類が発行されることがあります。これはコンテナの状態を証明する大切な記録です。詳しくはEIRとは?コンテナ自体のダメージを証明する書類をご覧ください。

例えば、LCLで輸送する場合は、輸出許可(輸入許可)までの流れの中で必ずCFSを通過します。一方、FCLの場合は、コンテナヤードを通過します。

バンニングとは?輸出時の積込み作業

バンニングとは、輸出する荷物をコンテナに積み込む作業です。

FCL(コンテナ単位の輸送)の場合、倉庫や専用ヤードでバンニングを行い、積み終わったらコンテナを封印(シール)して港に持ち込みます(CY搬入)。

このとき大切なのが、荷物の並べ方やクッション材の使い方、そして積み込んだときの写真を残すことです。積み方が悪いと、船の中で荷物が動いて壊れてしまうことがあります。

一方、LCL(他の会社の荷物と一緒に送る方法)の場合は、荷物を港にある「CFS」という場所に持ち込みます。ここでスタッフがいろいろな会社の荷物を1本のコンテナにまとめてくれます。荷主(あなた)は積み込みには関わらないので、あらかじめしっかりとした梱包や「ワレモノ」「上積み禁止」などの表示をしておくことがとても大切です。

実際のバンニング作業では、どのように荷物を積むかを指示する「コンテナロードプラン(CLP)」が使われます。詳しくはコンテナロードプラン(CLP)とは?をご覧ください。

バンニングのやり方は2つあります。

パターン1:他社倉庫でバンニングする方法

倉庫会社に作業をお願いする方法です。

流れ:

- 輸出する荷物を指定された倉庫に送る(手配は自社でもOK)

- 倉庫で税関申告が行われ、コンテナに積まれる

- コンテナがそのまま港に運ばれて船に積み込まれる

費用例:倉庫までの輸送費+バンニング作業費

パターン2:自社倉庫でバンニングする方法

自分の倉庫で直接バンニングを行う方法です。

流れ:

- 港から空のコンテナを取り寄せる。

- 自社倉庫で荷物を積み込む

- その場で輸出申告を行う

- コンテナを港に戻す

費用例:空コンテナの手配費用+倉庫と港の往復輸送費(ラウンドトリップ制)

バンニング・デバンニング費用の考え方

積み込み(バンニング)や荷下ろし(デバンニング)の費用は、

- 自社でやるか、外部に頼むか

- 荷物のサイズや梱包状態

- 作業場所や距離

などによって変わります。

他社にバンニングを依頼する場合の費用例

- 20フィートコンテナ:15,000円~25,000円

- 40フィートコンテナ:20,000円~50,000円

輸入後の知識:デバンニングとは?トラック直納の「デバンオントラック」

「デバンニング」とは、コンテナの中から貨物を取り出す作業です。

- FCL(コンテナ単位輸送)では、荷主(輸入者)が自分で手配することが多いです。

- LCL(混載輸送)では、貨物がまとめてCFS倉庫で下ろされます。(倉庫が取り出し作業を実施)

自社でFCL(コンテナ)のデバンニングする際は、次のことを確認しましょう。

- 荷物の形や状態に問題がないか?

- 数量が合っているか?

- 破損や汚れがないか?

もし問題が見つかれば、輸送保険の請求に備えて、写真や記録を残しておきましょう。

一方、LCLの場合は、CFSでデバンがされます。そこで、同様に貨物のダメージチェックなどがなされます。その結果がデバンニングレポートなどに反映されます。

LCLは、貨物が取り出された状態で指定の場所(納品先)に到着します。FCLは、コンテナに入っており、これを取り出さなければならないです。当然、取り出す作業に係る費用、作業は、全て輸入者の負担です。

関連知識:国内配送知識:デバンオントラックとは?

「デバンオントラック」とは、デバンニングした荷物をそのままトラックに積み込んで納品する方法です。別の倉庫にいったん保管せずに、そのまま配送に回せるので、次のようなメリットがあります。

- 倉庫作業や再積み込みの手間を減らせる

- コスト(倉庫代やドレージ代)が抑えられる

港の近くにあるドレージ業者(トラック会社)が対応しています。通関業者に依頼している場合は、「デバンオントラック希望」と伝えておくとスムーズです。

業者の手数料と自社手配のすすめ

通関業者経由でデバンオントラックを使うと、別途手数料がかかることがあります。

コストを抑えたい場合は、以下のように役割を分ける方法もおすすめです:

- 通関業者:書類手続き(通関)だけ担当

- トラック輸送:自社でドレージ業者を探して直接手配

特に、月に複数回輸入する企業であれば、価格交渉や業者選定の余地が十分にあります。

デバンニングの相場

デバンニングの費用は港や業者によって変わりますが、目安は1,000円~1,500円/㎥(立方メートル)です。又は、20フィート○○円などの一本単価です。

- 20フィート 15,000円~30,000円

- 40フィート 20,000円~45,000円

デバンオントラックの相場

20フィート1本で10万円以上(目安)だと考えるといいでしょう。

FCL・LCL・国際フェリー輸送の選び方と注意点

輸出入で使われる主な輸送方法は、次の3つです。

- FCL(コンテナ単位輸送)

- LCL(小口混載輸送)

- フェリー輸送(韓国・中国と日本を結ぶ国際フェリー)

それぞれの違いと使い方のポイントは、次の通りです。

| 項目 | FCL(CY) コンテナ輸送 | LCL(CFS) 混載輸送 | 国際フェリー輸送 韓国・中国〜日本) |

|---|---|---|---|

| 輸送コスト | 高め(1本単位) | 安め(少量向け) | 比較的安い (短距離・定期便) |

| 荷物の積み場所 | CY(コンテナヤード) | >CFS(混載専用の倉庫) | フェリーターミナル |

| 荷物の取り扱い | 自社のみの荷物 → 安全性が高い | 他社と混載 → 荷崩れや誤配リスクあり | 積み替えが少なく、簡易な処理が多い |

| 納期の安定性 | 安定している | 他貨物の影響で遅れることがある | 天候や出航便数の影響を受けやすい |

| 主な用途・特徴 | 大量輸送/安全重視 | 少量輸送/コスト重視 | 韓国・中国など近距離国との輸送に便利。 |

LCL(混載便)の注意点

LCLでは、他の会社の荷物と一緒に運ばれるため、荷物が崩れたり、間違って配送されることがあります。対策としては、しっかりした梱包と目立つラベルが大切です。念のため、貨物保険に入っておくと安心です。

フェリー輸送(韓国・中国〜日本)

- 韓国(釜山)や中国(上海・青島)と日本を結ぶ短い航路があります。

- トラックごと運べるRORO船を使うのが一般的です。

- 通関や陸送とセットで手配しやすく、到着までの時間も短めです。

- ただし、天候の影響で遅れたり欠航することがあるので注意しましょう。

ETAが遅れたときの対処法

船の到着予定日(ETA)は、天気や前の航路の遅れ、港の混雑などでずれることがあります。そんなときは、次のように対応しましょう。

- フォワーダーから最新のスケジュールを聞いておく

- 荷物の送り先と納期を調整する

- 遅れによる損害が補償の対象か、保険会社に確認する

- 必要があれば、通関を優先して進められないか相談する

輸入側・輸出側ともに、リードタイムに余裕を持つことが鉄則です。

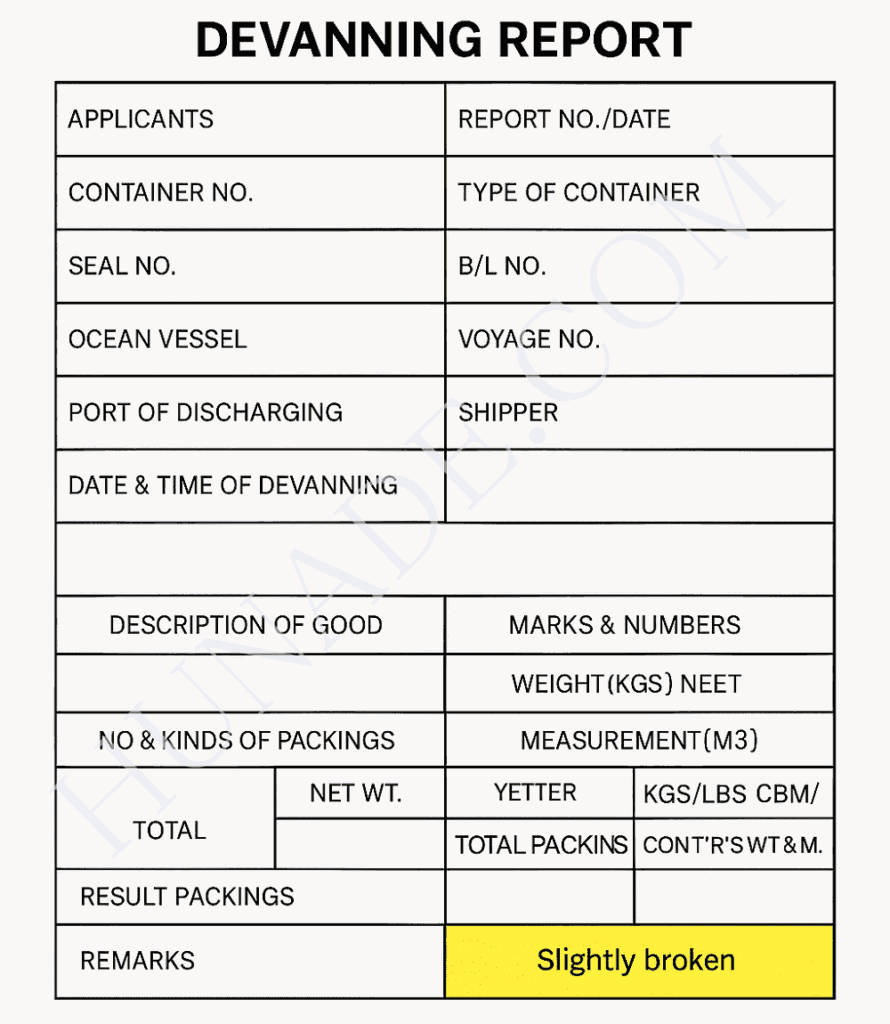

輸入後知識:デバンニングレポート(De-Vanning Report)で異常を見逃さない!(見本)

CFSでは、貨物の取り出し時に「デバンニングレポート(De-Vanning Report)」が作成されます。

内容には:

- 荷姿(ダメージの有無)

- 個数・重量の過不足

- 他社貨物との混載状況 などが記録されます。トラブル時の証拠として、輸入者は必ずこのレポートを取得・保管しましょう。

代表的なリマーク(貨物破損状況)

よくあるリマークが次の2つです。

- SLIGHTLY(おおむね30%)の範囲

- BROKEN(破損)している

中国から輸入される商品に多く、意味合い的には「外箱の段ボールにダメージがある程度」です。そのため、「BROKEN」と書かれていても、必ずしも敏感にならなくても良いです。この他、19のリマークはナックス掲示板を確認してください。

まとめ

- カット日・ETAは全工程の起点。厳守・更新管理が必要

- バンニング・デバンニングは積込み・取り出しの核工程

- CY=FCL用/CFS=LCL用、コスト・安全性・納期で使い分け

- CFSチャージはLCL輸送特有の追加コスト

- ETA遅延や損傷への備えは、保険・連絡体制でカバー

必読4記事はこちら!

- はじめての海上輸送ガイド|バンニングから通関・納品まで全工程をやさしく解説

- 航空便 vs 船便|スピード・コスト・貨物制限から選ぶ最適な輸送手段とは?

- 国際輸送費のしくみ完全解説|見積書の読み方・チャージ・交渉の注意点まで

- 海上コンテナの選び方・種類と積載設計ガイド|重量物・特殊貨物に強い最適解とは?

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次