輸出貿易管理令に指定されている貨物を取引する場合、その取引相手が「海外消費前提(輸出)であるのか? 国内消費前提であるのか?」の確認が重要です。相手の購入目的により、経済産業大臣の許可の必要性が変わるからです。この確認行為を「取引審査(とりひきしんさ)」と言います。

取引審査では、相手との取引が結果、武器開発につながる取引(輸出含む)につながる恐れがないことを確認します。この確認をせず、相手に販売(国内販売・輸出含む)すると、外為法違反に当たる恐れがあります。

この記事では、取引審査の概要、目的など、取引相手を見極める上での確認ポイントをお伝えしていきます。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

どんな企業でも関係する可能性有!取引審査とは?

取引審査とは、特定の貨物を国内や海外に販売するときに、その販売相手が「取引相手としてふさわしいのか?」を確認することです。ふさわしい取引相手かを見極めて、自社が外為法違反(輸出貿易管理令違反)に当たらないようにします。

特定の貨物とは、輸出貿易管理令の別表1~15の貨物と、16項のキャッチオール規制の貨物です。この中には、明らかに武器や兵器に関係すると分かる物がある一方、決して軍事目的とは言えない物が指定されている物もあります。このように軍事と民生の両方で使える貨物のことを「デュアルユース」と言います。一般企業が該当しやすいのは、このデュアルユースです。

取引審査の対象は、海外取引 相手を2つの観点で確認

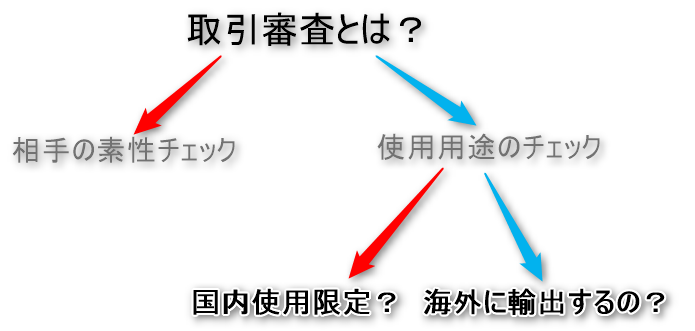

取引審査のポイントは「その商品が海外向けなのか?」「販売後に相手が海外に持ち出す可能性はないか?」にあります。それを確認する為に、以下2つの観点で相手を確認します。

- 相手の素性の確認

- 使用用途の確認

1.相手の素性チェック

購入者が、その方面の方でないのか?を確認します。また、あわせて海外とのコネクションがあり、輸出しやすい環境をもっているのかを確かめます。

2.使用用途のチェック 国内使用? 輸出予定?の確認が重要

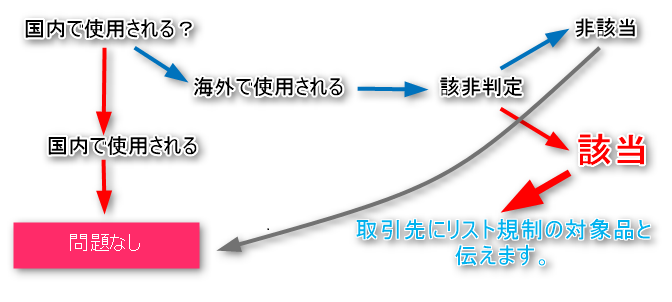

取引相手の使用目的・購入目的を確かめます。販売相手が国内使用なのか?輸出予定なのか?を確認します。国内使用のときは、外為法上の取引審査の問題はありません。

一方、海外へ輸出するときは、自社の貨物が「輸出貿易管理令で問題がないのか」を確認します。これを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。該非判定の結果、輸出規制の対象であることがわかったら、取引相手に「リスト規制の対象になっている旨」を伝えます。(経済産業省の許可を受けない限り輸出できないこと)

販売先の販売先、最終需要者も規制対象

注意点は、販売する相手の使用用途以外でも規制の対象になる可能性がある点です。この相手を「最終需要者」と言います。あなたの販売先の「販売先」ですね!

例えば、あなた(A社)は、国内にあるB社に車のパーツを販売します。B社は海外にあるC社に対して輸出します。海外のC社はさらにD社に販売をします。D社は自社工場で「軍事的な車の生産」をしたとします。この場合、A社のパーツの最終需要者は、D社となり、間接的にD社へ供給したA社の部品は、輸出貿易管理法の規制対象になります。つまり、A社は最終需要者であるD社の使用用途を確認した上で、B社に対して「輸出貿易管理令の対象品であること」を伝える必要があります。

では、仮に相手が輸出する前提で、商品を購入する場合は、メーカーとしては、どのようなことを考えればいいのでしょうか?

販売先の相手が海外へ輸出するときは、どうしたらいい?

自社(メーカー)の販売相手が海外に輸出する前提で商品を購入する場合、自社商品について「輸出貿易管理上、規制されていないのか?」を確認します。もし、該当する場合は、その旨を販売相手に伝えます。そこから先の手続きは、輸出する人(販売先の相手)がする為、メーカーとしてするべきことは、該非判定書の作成迄です。

まとめ

取引審査は、自社の商品を販売しても良い相手であるのかを「使用目的」や「相手の素性」などから確かめることを言います。この目的は、輸出のときに規制される外為法(輸出貿易管理令や外為令)に自社が違反することを防ぐこです。

輸出貿易管理例に違反すると「刑事的、行政的、社会的に大きな罰」を受けることになります。そのため、自社の商品がどのような目的で購入されるのか? 相手は「黒い取引をしている企業ではないのか?」ということを調べる「取引審査」が重要になります。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次