日本では、数々のチョコレートが販売されています。コンビニやスーパーなどで売られている一般的なチョコから、高級デパートに専門店を構えるほどのブランドチョコまで様々です。同じチョコレートでも、人によって求める物は様々です。

この記事では、チョコレートの輸入を以下、2つに分けて説明をしています。

- チョコレートを商売目的で輸入する方法

- チョコレートを個人使用目的(個人輸入)で輸入する方法

「ベルナシオンのチョコレートを個人輸入したい!、そのときの関税等を知りたい!」方は、個人輸入(個人使用目的)する場合の輸入方法をご覧ください。(記事の下部に記載)

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

チョコレートを商売目的で輸入する手順

ある栄養士の方が言うには「ベルギーのチョコレートは、味の面、使用している添加物の面などで、日本産のチョコーレートより優れている」とのことです。

もし、これが本当であるなら、ぜひ食べてみたいですね。さて、外国のチョコレートを輸入するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

食品の輸入になるため、一般の貨物より輸入が難しいです。また、チョコレートであることから、何らかの保冷が必要であると予想できます。この記事では、このあたりの疑問点を少しずつ解消していきます。まずは現状のチョコレートの輸入状況を確認していきましょう!

海外産チョコレートの輸入状況

2017年現在、日本へ輸入されている外国産のチョコレートは、どこの国から輸入されているのでしょうか? 参考情報として、輸入価格と関税などをご紹介していきます。

チョコレートは、どこからきている?いくらなの?

チョコーレートを「板チョコ(HSコード:180632100)」に限定して、データを収集してみました。2020年度の一年間で合計180か国からの輸入が行われました。主なデータは、次の通りです。

1kg当たりの価格が高い順

- 香港 17964円

- スウェーデン 14152円

- デンマーク 9224円

- 南アフリカ 8978円

- ノルウェー 7800円

1kg当たりの価格が低い順

- ギリシャ 518円

- マレーシア 559円

- シンガポール 603円

- タイ 634円

- トルコ 667円

一年間の輸入数量の多い順

- イタリア 1608円

- ベルギー 1668円

- マレーシア 559円

- フランス 1537円

- ドイツ 974円

- トルコ 667円

- スイス 1696円

- アメリカ 1302円

- シンガポール 608円

- ポーランド 670円

- スペイン 799円

チョコレートの関税と消費税

外国のチョコレートを日本に輸入するときは、関税(税金)を支払います。板チョコレート(詰め物なし)の関税は、WTO税率で10%です。多くのチョコレートは、この10%がかかると考えていいです。特恵関税は設定なし、特別特恵は無税。その他、日スイスEPAや日オーストラリアEPAを適用して輸入すれば、わずかに関税削減効果があります。

| 2022年1月現在の関税 | WTO税率、欧州以外のEPA | 特別特恵 | 欧州産品等 |

| チョコレート(詰め物なし) | 10% | 無税 | 6.4% |

関税の他、輸入消費税もかかります。チョコレートは食品なので、軽減税率が適用されて8%です。

- チョコレートの輸入価格×10%=関税額

- (チョコレートの輸入価格+関税額)×8%=輸入消費税額

輸入するときの規制。どんな法律と関係するのか?

チョコレートを輸入するときには、以下3つの法律が関係します。

- 関税法

- 食品衛生法

- 食品表示法(しょくひんひょうじほう)」

この他、チョコーレートを国内販売するときの業界の独自ルールなどがあります。(食品表示法に関連)このうち、1番と2番は、輸入時に関係する法律です。一方、3番は、輸入した「後」の販売時に関係してくる法律です。タイミングによって、関係してくる法律が異なります。

ちなみに、個人使用目的で輸入する場合は、1番の関税法だけが関係してきます。しかし、16666円免税ルールなどもありますので、多くの場合は、関税と消費税は免税です。

1.関税法とは?(輸入するときに関係)

チョコレートに関する税金(関税)を徴収するための根拠となる法律です。日本に板チョコレートを輸入するときは、おおむね10%の関税がかかります。仮に一つ100円のチョコレートであるなら、10円が支払うべき関税です。

2.食品衛生法とは?(輸入するときに関係)

他に食品衛生法があります。これはチョコレートが「食べ物として安全であるのか」を審査するための基準となる法律です。輸入者は、外国産のチョコレートに関する資料(試験成績書など)を提出して、食の安全性について証明をしなければなりません。輸入者によって証明された書類は、各地の食品検疫所(厚生省の関連機関)で審査されて、輸入の可否が決定されます。

2-1.食品衛生法で必要になる書類は?

食品衛生法をクリアするために必要な書類は、食品試験成績書と加工工程書です。これらの書類は、現地で取得することが大前提ではありますが、日本側でとる場合が多いです。特に加工工程書を頼んでも、現地の製造工場が対応してくれる可能性は低いです。そのため、輸入者が現地の状況を聞いて、それを書面で起こして提出する方が多いです。

2-2.食品衛生法に基づく検査について

食品輸入届を出すと、ある一定の確率で食品検査になります。これは税関が行う税関検査とは異なるためご注意ください。食品検査には、命令検査、自主検査、モニタリング検査の3つがあります。どの検査に当たるのかは、その時の運によるため、誰にも分りません。詳しくは、食品輸入検査をご覧ください。

詳しくは、ゼロから覚える食品輸入の手引きをご覧ください。

3.食品表示法(輸入後、販売時に関係)

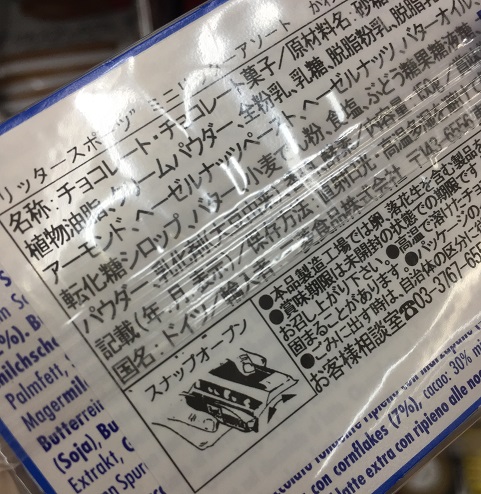

無事に食品の輸入許可が下りたとしても、すぐに販売はできません。なぜなら、この時点においては、チョコレートに関する成分表示が英語のままであるからです。成分表示とは、砂糖が何グラム~、ココアパウダーが何グラム~、カロリーは●●など、裏面部分に書いてある情報のことです。

外国の食品を輸入して販売するときは、これらの表示をすべて日本語にします。これが三つ目の「食品表示法」です。ただし、チョコレートは、この表示方法を業界で統一して決めています。詳しくは「日本チョコレート・ココア協会」のサイトをご確認ください。

(1) 種類別名称 (なお、チョコレート以外のもので、商品名にチョコレートを意味する文字を使用している場合は、商品名と同一視野内に種類別名称を明りょうに表示する)

(2) 原材料名 (食品添加物以外の原材料と食品添加物を区分して多いものから順に表示)

(3) 内容量

(4) 賞味期限

(5) 保存方法

(6) 原産国名

(7) 事業者の氏名又は名称及び住所

(8) ココアバターの重量百分比 (ココアパウダー及び調整ココアパウダーについて)

* 上記以外に、事故品を取り替える旨の表示、アレルギー物質を含む原材料の表示、分別回収のための識別マークの表示が必要です。引用元:日本チョコレート・ココア協会

チョコレートを輸入するステップ

ここからは、実際にチョコレートを輸入するまでのステップをご紹介していきます。

- チョコレートの輸入状況を確認する

- 仕入れ先を見つける

- 輸入交渉及び他法令の確認をする。

- 商品を発送する

- 日本税関の通関

- 商品を受け取る

- ラベルなどを貼り付ける

- 客先へ納品

1.チョコレートの輸入状況を確認する

まずは、輸入予定のチョコレートのHSコード(税番号)を調べます。HSコードがわかったら、財務省統計局のサイトから「輸入数量、国名、輸入価格」などを調べます。これでおよその輸入状況の把握ができます。さらに、このとき販売先もしっかりと考えておくことが大切です。

輸入ビジネスの肝は、しっかりとした出口戦略です。輸入することが目的ではなく、販売をして換金するまでがビジネスです。この出口がないまま輸入すると、在庫地獄に陥る可能性が高いです。

2.仕入れ先を見つける

仕入れ先を見つける方法は、ジェトロの「引き合いデータベース」を使ったり、アリババなどの商用サイト使うことで探せます。輸入時は、必ず「MOQ(最低購入数量)」が設定されています。注文時は、この最低注文数から交渉がスタートすると考えましょう。

基本的な考え方は、できるだけ多くのチョコレートを輸入する程、輸入単価は下がると考えれば良いです。また、当然、一度に輸入する量が多いほど、チョコレートにかかる輸送コストも下がります。

3.輸入交渉及び他法令の確認をする。

気になる業者が見つかったら、交渉をしていきます。最初は、自社のプロフィールを送り、製品を購入したい旨を伝えていきます。その際、次の項目を一緒に伝えると良いです。

- 購入希望のチョコレート

- 購入希望の数量

- 購入予定の時期及び継続性

- 主な販売方法(日本国内での販売方法)

また、この輸入交渉と同時並行に、日本側の輸入税額や他法令(食品衛生法)をクリアできる商品なのか?の確認が必要です。具体的には、先方の業者と交渉する中で、輸入予定のチョコレートの原材料表や製造工程フロー図などの入手ができるかを確認しましょう!

実際に日本に輸入できるチョコレートであるのか?を確認すること。また実際に輸入した場合の日本側の関税や消費税等を計算しよう!

4.商品を発送してもらう。

自社としてチョコレートの輸入が初めての場合は、初回は最低数で注文をするのが鉄則です。この理由は、食品衛生法への対応とリスク回避です。

基本的に、日本にチョコレートを輸入する場合は、初回に最も厳しい審査を受けます。二回目以降は、一回目の輸入を実績として添付することで簡易審査にできます。

食品の場合、日本側で禁止されている製品がほんの少し含まれているだけで、輸入禁止になる可能性があります。もちろん、輸入ができない場合は、全ての損失は、あなたが被ります。(滅却又は積戻し)

このようなことから、初回は、必ず必要最小限で輸入します。ちなみに、チョコレートの輸入方法は、航空便又は、船便のリーファーコンテナです。ある一定の量までは、航空輸送で十分です。航空輸送で対応できなくなったら、船便のリーファーを検討しましょう!

リーファーコンテナとは、一定の温度を維持しながら輸送する方法です。通常、コンテナ船は、洋上で70度前後に達します。そのため、リーファーでないコンテナ(通常コンテナ)で輸送をすれば、チョコレートはほとんど製品的価値がなくなります。

どちらの場合も温度管理は必須です!

5.日本税関での手続き

日本側の輸入では、次の2つの諸機関が関係します。

- 税関

- 食品検疫所

税関は、関税面での審査。各地の食品検疫所は、食料品としての安全性を審査します。この申請自体は、自分でできますが、専門的な知識が必要なことから、多くの場合は、通関業者に依頼します。

チョコレートを輸入する場合は、税関よりも食品検疫所の審査が重要です。仮に審査が不合格となれば、日本に到着しているチョコレートは、処分をすることになります。一にも二にも必ず、日本側の食品衛生法に適合するチョコレートであるのか?の確認が重要です。

この確認をするために、一般的に、チョコレートの輸入を検討するときに、輸入予定地を管轄する食品検疫所に対して「今度、●●からチョコレートを輸入する予定があります。」等と伝えて、事前に食品届に関する審査を受けておきます。

詳しくは「ゼロからわかる食品届」をご覧ください。

6.商品を受け取る

商業輸入した場合:コンテナの状態で許可されてくるため、それをどこかの倉庫へ保管する必要があります。コンテナのまま指定の倉庫まで移動する→デバン(コンテナから物を出す作業)→倉庫へ搬入となります。そのため、温度設定されている倉庫を借りておきます。

7.ラベルなどを貼り付ける

外国のチョコレートは、栄養成分を日本語にします。通常、この対応は、日本語のラベルを作成しておき、外側パッケージに貼り付けておこないます。

この作業は、日本側でおこなってもいいですし、あらかじめ海外でおこなってもいいです。どちらがコスト的に良いのかを考えてご判断ください。必ず国内販売するタイミングまでの間で、日本語ラベルを貼り付けなければなりません。

8.客先へ納品

日本語ラベルの貼り付けが終ったら、客先へ納品です。ご自分で販売されるのであれば、ショップへの出品などができます。必ず表示ラベルを貼り付けてから販売をすることがポイントです。

チョコレートを個人使用目的で輸入する方法

チョコレートを個人使用目的で輸入する場合は、比較的、自由に輸入ができます。商売目的で輸入するときに必要となる食品衛生法も関係ないです。誰でも自由に輸入ができます。

個人使用目的で輸入する場合の関税及び消費税は、次の通りです。

- 関税=原産国により変わる。

- 消費税=輸入額(16000円くらい基準)により変わる。基本は免税。

- 消費税がかかる場合は、軽減税率の8%がかかる。

ベルナシオンのチョコレートを輸入する場合は?

例えば、Bernachonの場合は、個人宅への国際配送に対応しているため、比較的、誰でも簡単に輸入ができます。このチョコレートは、フランス産のため、自動的に日欧EPAが適用されて関税は、6.4%(2022年1月現在)。また、一定の金額以下であれば、消費税は、ゼロです。

個人使用目的で輸入した物を販売することは法律違反です。たとえ、それがフリマアプリ等におけるわずかな販売もです。商売は商売。個人使用は個人使用です。明確な違いがあります。

- 関税=課税価格(海外価格16000円相当)が一万円以下は0。超える場合は、日欧EPAで6.4%

- 消費税=課税価格が一万円以下は0。超える場合は8%

例1:海外価格で30000円分を購入した場合

- 課税価格=18000円

- 関税=1152円(18000円×0.064)

- 消費税=(18000円+1152円)×0.08

例2:海外価格で16000円分を購入した場合

- 課税価格=10000円(18000円×0.6)

- 関税・消費税=課税価格が一万円につきどちらも免税

送料を抑えるためには?

例えば、欧州方面の複数のショップからチョコレートを購入する場合は、転送会社を使うと、送料を圧縮できます。

チョコレートの輸入まとめ

チョコレートを輸入するときは関税法と食品衛生法の2つの法律が関係してきます。また、輸入許可後に国内へ販売するときには、食品表示法に従わなければなりません。チョコレートやカカオの輸入に関しては「業界による自主規制」があるため、こちらの表示方法に従うようにしましょう。

チョコレートに限らず何かを輸入するときは「出口戦略」がとても大切です。輸入は誰でもできます。ただし、輸入した物を換金できなければビジネスとは言えませんね。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次