日本政府は、武器の開発につながる輸出を外為法(輸出貿易管理令)で規制しています。輸出貿易管理令では、武器開発につながる物をリスト規制や一括規制(キャッチオール規制)をしています。

リスト商品に該当する物を扱うメーカー(輸出者)及び輸出者は、輸出貿易管理上の問題がないかを確認します。=該非判定)そして、この該非判定の結果、作成する書類が「該非判定書」です。一般的には、判定行為と該非判定書の作成はメーカーが行います。輸出者は、メーカーが作成した該非判定書を利用して輸出許可を受けます。

この記事では、該非判定の意味、判定をする人(誰がやるのか?)について詳しくご紹介していきます。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

該非判定の意味

該非判定(読み方:がいひはんてい)の意味は、外為法(輸出貿易管理令)上の規制対象であるのか、否かを判定する行為です。輸出商品のメーカーが規制対象であるのかを確認します。

該非判定では….

- 輸出貿易管理令別表1~15

- 外為令1~15

- 16項の「キャッチオール規制

上記3つを確認し、問題がなければ、輸出者(書類が必要な人)に対して非該当証明書を発行します。主に機械系製品を輸出する人は、メーカーによる該非判定及び非該当証明書により輸出ができます。該非判定等を行わずに輸出すると、最悪、外為法違反で逮捕される程に厳しいです。十分に注意しましょう!

自社の商品は「規制の対象にならないのか?=リストと照合すること」を確認することが大切です。

該非判定の3つの基準

該非判定の結果は、商品は次の3つのいずれかに分類されます。

- 該当

- 非該当

- 輸出規制の対象外

また、規制商品は「商品の性能」「輸出先の国」などによっても、規制対象になるのかがかわります。

例えば、モデル番号Aは規制対象、Bは規制対象外となったり、アメリカなどへ輸出する場合は規制の対象外。それ以外の国への輸出は、規制対象になったりすることがあります。まずは、あなたが輸出する商品が「該当、非該当、輸出規制対象外のどれに該当するのか?」を確認します。その次に、それを「どこの国の誰に輸出するのか?」「用途は何か?」などを考えていきます。

輸出管理の非該当、対象外の違い。

この結果、輸出貿易管理令に「該当する物」であるときは、経済産業大臣からの輸出許可をもらうことになります。では、この該非判定は、誰が行うのでしょうか?

| 判定結果 | 対応方法 | |

| 法令で規制されている数値上の物 | 該当 | 経済産業大臣に輸出許可が必要 |

| 法令で規制されている数値以下の物 | 非該当 | 税関にパラメーターシートを提出 |

| 法令で規制されていない物 | 輸出規制対象外 | 非該当であることを口頭等で説明 |

該非判定を行う人(誰がする?)

基本的に該非判定は、商品のメーカーがおこないます。メーカー内でも以下2つの条件を満たす人が担当者としてふさわしいです。

- 商品について詳しい知識を持つこと

- 輸出貿易管理令の法令に詳しいこと

一方、製造された商品を仕入れる輸出者は、次の考え方に基づきます。

- メーカーから該非判定書を取りよせる。

- 該非判定書の内容と、輸出貿易管理令の内容を比較する。

- 問題がないかを確認する。

- 問題がなければ「輸出許可申請書」を提出する。

- 経済産業大臣から許可をもらう。

上記の場合に気を付けることは「該非判定書の精度」です。

輸出者は、メーカーが作成した該非判定書を基にして輸出貿易管理上、問題がないのかを判断します。仮にメーカーが作った該非判定の内容が間違っていても、その責任は輸出者とメーカーの双方にあります。つまり、該非判定書に書かれている内容は、メーカー、輸出者ともに同じ責任を負うのです。

非該当証明書のサンプル(テンプレート)は経済産業省にあります。

該非判定の実際の流れ2つの事例

次に、該非判定の具体的な流れについて2つほど、ご紹介します。

- 商品のメーカー兼輸出者

- メーカから書品を仕入れて輸出する人

該非判定の方法1(メーカー兼輸出者)

商品の製造者の場合における手続きの流れです。

1.商品の技術を明らかにする。

2.商品の技術内容を明らかにする資料を用意

3.判定する項番、判定日(最新の法令)、根拠資料を確認

4.2の資料を基にして、輸出貿易管理令と外為令別表を見比べて該非判定

5.「該非判定書」を作成。根拠となる資料も添付

疑問1.項番とは? 輸出貿易管理令に表示されている分類です。(輸出貿易管理令別表1の2項など)

疑問2.根拠資料とは? 該非判定で非該当と判断することになった理由を示している書類です。

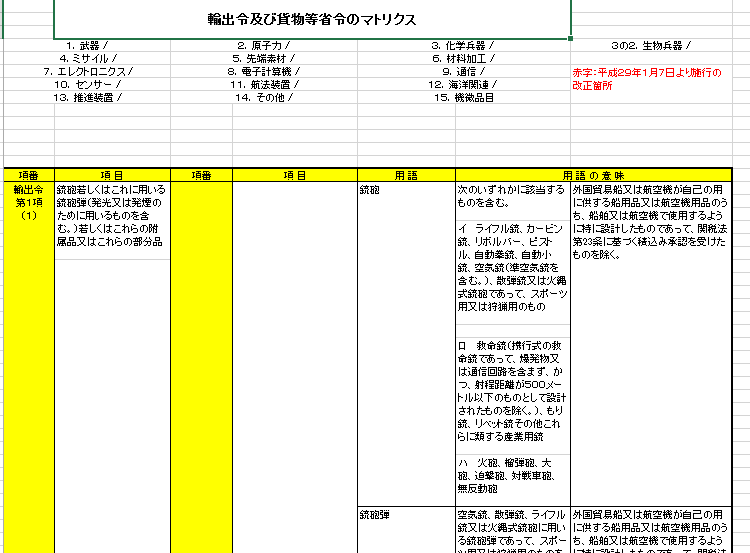

疑問3.別表の確認方法は? 経済産業省のマトリックス(エクセルファイル)を利用します。

メーカーとして該非判定を行う手順は以上です。次に輸出者として該非判定を行う流れです。該非判定書は、メーカーが作成するため、主な作業としては「該非判定書が輸出貿易管理令に基づいて発行されているのか」を確認することです。特に判定している項番は正しいのか? 最新の法令を適用しているのか? 根拠資料はそろっているのか?の三つの観点からチェックします。

該非判定の方法2(輸出者)

次に輸出者としての流れです。

1.メーカーから該非判定書を入手

2.該非判定書の内容を確認(判定している項番は正しい? 最新の法令化? 根拠となる資料は適切か?)

3.経済産業大臣に対して「輸出の許可を受けるための必要書類」を提出します。

メーカーの該非判定書が間違っていても、同罪になるため注意しましょう。

該非判定のポイント

該非判定のポイントは、自社の商品が「輸出貿易管理令のどこに該当するのか?」を正しく確認することです。この所属を項番(こうばん)と言います。この項番を正しく突き止めることにより、輸出貿易管理上、問題がないことを正しく判断できます。逆に言うと、項番を正しく突き止められない限り、大前提の部分が崩れてしまい輸出貿易管理令に違反してしまう可能性が高くなります。

輸出貿易管理令に該当しない場合

輸出貿易管理令上の品目に該当しないときは、特に経済産業省に届け出を出す必要はありません。しかし、税関の方で何かしらの書類の提出を求められることがあるため「非該当証明書」を作成しておくことをお勧めします。もし、税関から求められたら、この非該当証明書を提出してください。

まとめ

輸出貿易管理令は、武器開発につながる物を規制する法律です。外国へ向けて商品を輸出するときは、この輸出貿易管理令に該当する貨物でないこを確認しなければなりません。この確認することを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。

該非判定は、商品を製造したメーカーが行います。その結果、特に問題がないようであれは「該非判定書」を作ります。もし、この商品をメーカーから仕入れて輸出のであれば、メーカーが作成した該非判定書の内容をチェックした後、経済産業大臣に輸出貿易管理上の許可を求めるようにします。これが該非判定の流れとなります。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次