輸出する貨物をコンテナに積めることを「バンニング」と言います。このバンニングは、自社と他社の2つの方法があります。

自社でするときは、バンニングする場所と人員を確保する必要があります。一方、他社でするときは「バンニング費用」が発生します。いずれの場合もハードまたはソフトに対する費用を支払います。

さて、バンニングをする上では、いくつか考えるべきことがあります。コンテナの状態、バンニングの重心点など、貨物の保全や安全な輸送をする上でのルールです。そこで、この記事では、バンニングの作業手順、バンニングの注意点、費用、コツなどをご紹介していきます。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

自社バンニングの完全ガイド

バンニングとは?

バンニング(vanning)とは、コンテナの中に貨物をつめることです。この反対が「デバンニング」です。バンニングには、大きく分けて2つあります。

- 自社の倉庫や工場でするメーカーバンニング(工場バンニング)

- 保税地域でのバンニング

1.自社倉庫・工場でのバンニング

自社バンニング(メーカーズバンニング)は、港から空のコンテナをピックアップし、自社の倉庫や工場に輸送。そこで輸出する貨物をコンテナに詰める方法です。

2.保税地域でのバンニング

保税地域とは、外国貨物を保管できる特別な地域です。別称「CY」や「CFS」と呼ばれています。保税地域でのバンニングを希望する場合は、フォワーダーや通関業者にCFSでのバンニングを希望する旨を伝えます。その後、荷主は、指定の保税地域に貨物を送ります。CFSでは、次のパターンがあります。

- 他の荷主の分まで一緒にして1本のコンテナにする→ LCL貨物

- あなただけの荷物で1本のコンテナにする→ FCL貨物

参考記事:LCLとFCL貨物の違いとは?

自社バンニングと保税地域バンニングの比較

| 費用 | 特徴 | |

| 工場バンニング(自社) |

|

|

| 保税バンニング |

| 輸出許可を受けた後、コンテナ詰をする。 又は 輸出申告&許可前にコンテナ詰をする |

自社バンニングのメリット・デメリット

自社が所有する倉庫または工場でコンテナ詰(バンニング)する場合は、以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット |

|

| デメリット |

|

メリット1.コスト削減効果

自社で商品をバンニングするため、バンニング代金はかかりません。ただし、次の費用は掛かります。

- 港とバンニング場所までの往復ドレージ代金

- 自社の人件費×投入時間

港でかかるバンニング代金と上記2つの費用を比較検討します。

メリット2.柔軟に貨物の追加や削除

自社バンニングは、コンテナの残容量を考えながら柔軟に貨物の追加や削除ができます。

デメリット1.バンニング技術

バンニング(コンテナの詰め方)にはコツがあります。コンテナ詰の経験が未熟な場合、想定よりも少ない貨物しか詰めないことが多いです。また、場合によっては「詰め方の悪さ」によっては、貨物の破損につながります。

デメリット2.追加費用が発生する可能性

自社バンニングは、港から空のコンテナを手配します。この運送をドレージといいます。一般的に自社バンニングは二時間以内に終える必要があります。コンテナの運転手は、バンニングの間、その場で待機する必要があるからです。二時間以内に終わらない場合は、一時間辺り約3,000円ほどの「待機料」が発生します。

もし、バンニング時間が二時間を大きく越える場合は、最初から「切り離し」を選びます。切り離は、ドレーの車両部分とコンテナ部分を切り離した状態で貨物を詰めることです。ヘッドとコンテナを分離することで、運転手は違う現場に行けます。この場合、待機料は発生しませんが、再度、運転手が港から出向く必要があるため「二往復分」のドレー代金を請求されます。

- 待機料金の支払い料金

- 二往復分のドレー代金

この2つを比較検討します。

デメリット3.税関検査への対応が大変

自社バンニングをする人は、バンニングが終了しだい輸出申告をし、輸出許可までの時間を短縮できます。しかし「税関検査」には注意が必要です。

税関検査は、輸出申告をした書類の内容と実際の貨物との間に違いがないのかを確かめることです。特に貿易実績が少ない荷主には集中的にします。そのため、最初の内は、税関検査になる前提で輸出準備をします。税関検査には強制力があります。また、検査になるのかは輸出申告で判明します。そのため、仮に輸出ためにコンテナの中に貨物を詰み終わったとしても、税関検査によっては、コンテナを開封されて調べられます。

参考情報:保税バンニングの相場

保税バンニングの相場は、1000円/㎥です。なお、この相場は、港や業者によって大きく違うため注意します。

計算例:15㎥の場合は、1000×15=15,000円 仮に20フィートをバンニングすると…30,000円前後

バンニングの積載量の計算方法

バンニングするときの積載量の考え方をご紹介します。まずは、20フィートと40フィートのドライコンテナの最大重量と容積を確認します。

| 最大重量 | 最大容積 | |

| 20フィート | 24,000KG(3軸使用) | 約30M3 |

| 40フィート | 30,000KG(3軸使用) | 約60M3 |

今回は、20cm×20cm×20cmの段ボールを20フィートコンテナの中にいくつ載せられるか?を考えてみましょう!

まずは段ボール一つの容積を計算します。0.2×0.2×0.2=0.008 これがダンボール一つの容積です。次に、20フィートの最大容積30。これを0.008で割ります。すると、3750個詰めます。しかし、ここでもう一つ考えることがあります。それが「デッドスペース」です。どんなにキレイにバンヅメをしても貨物と貨物の間などに使えないスペースが発生します。

例えば、よく使うパレットを考えてみましょう。パレットの大きさは、次の通りです。

1100×1100×114(高さ)

このパレットの容積は…

1.1×1.1×0.114=0.13794です。仮にこれがコンテナの中に5個入っていると、これだけでも0.689m3です。上記の段ボール(0.008)に換算すると、およそ9個分に相当します。もちろん、デッドスペースは、パレット以外にもあります。天井部分、左右部分、貨物と貨物の間などです。そのため、貨物の積載量を考えるときは、必ずこのデッドスペースを差し引いて考えます。

例えば、20フィートの場合は、最大30m3の7割、約22m3くらいを基準にして積載量を算出します。先ほどの0.008の段ボールであれば、2750個と考えます。

| 積載可能数 | |

| デッドスペースを無視して30で計算 | 3750個 |

| デッドスペースを考えて22m3で計算 | 2750個 |

| 誤差 | 1000個 |

デッドスペースの有無を考えるだけで積載量に約1000もの違いが生まれます。仮にお客さんに「3750個運べます!」と伝えておきながら、やっぱり2700個しか無理でした~は通じないですね!だからこそ、最初からできるだけ誤差が少なくなるようにデッドスペースを加味して計算します。

デッドスペースを小さくするには?

デッドスペースを小さくするための「リレーバッグ」という海上用のフレコンがあります。よろしければ、ご検討ください。

バンニングに関連する書類

コンテナ内積み付け表(B/L Instructions(旧:CLP))

積載量のポイント

デッドスペースを考えること。この部分の想定が抜けていると、思わぬ誤差が生じる。

バンニング(積み付けの7原則)

ここからは、バンニングをする上での7つの原則をご紹介していきます。

- コンテナ自体の異常の有無を確認

- 暑い、寒いなどには対処

- 貨物の重心点を中央 荷崩れと偏荷重を防止

- 荷重を分散するべし

- 重量物は下積みが原則

- 貨物が動かないように固定

- 輸入地でのバンニングを想定するべし

1.コンテナ自体の異常の有無を確認

港から空のコンテナが到着しました。「さぁ、いよいよバンニングだ!」と、作業を始める前に確認することは、コンテナ自体の異常です。コンテナは、輸出と輸入で繰り返し使われています。各地における作業、輸送上の気温の影響により、予想以上にダメージを受けていることが多いです。

例えば、コンテナの上面、側面の壁などに「穴」があくことがあります。穴から海水などが侵入して、貨物にダメージを与えます。また、コンテナの床面などに「油」が広がっていることもあります。まずは、コンテナ内部の確認から始めましょう。

コンテナの中に入り、扉を閉めます。すると、中は真っ暗になりますね。このとき、壁などが開いていると光が差し込むはずです。この光をチェックして、クレームレベルか?を確認しましょう。その他、床面の油の有無、コンテナ内部の湿度(湿気)の有無も大切です。

もし、何らかのダメージが発見されたときは「EIR」などを取り寄せて、ヤードからコンテナを搬出したときに、ダメージ記録がないかを確認します。必要であれば、通関業者またはNVOCC(フォワーダー)などに頼み、空コンテナの状況を説明します。(交換も可能)

2.暑い、寒いに気を付けよう

バンニングをするときは、作業員の体調管理にも気を遣います。特に真夏でのコンテナ内部は、異常に暑いです。作業をする方は、こまめに水分を取り、熱中症の対策をします。工夫している所は、バンニングの最中、コンテナの上部から水を流して内部温度を冷まします。

3.貨物の重心点を中心にする。荷崩れと偏荷重

コンテナに貨物を積むときは、重さに偏りがでないようにしましょう!

例えば、比較的、重量がある物ばかりを「前方」に押し込み、軽いものを後方に積むなどです。この場合、前方だけに重量がかかり非常に危険です。

-2.png)

4.荷重を分散するべし

コンテナの積み込みときは、できるだけ荷重が一点に集中することを避けます。面積が広いパレット等に載せるようにして、荷重の分散を試みます。

-1.png)

5.重量物は下積みが原則

重量がある貨物は、床面に近い所に積みます。

-3.png)

6.貨物が動かないように固定する

輸送中に貨物が動かないように固定することも重要です。

-4.png)

- コンパネ板

- コードストラップ

- チェーン

- ワイヤーロープ

- 布ロープ

- 段ボール

- ラッシング(ベルトやワイヤー等で貨物を固定すること)

- ショアリング(木材等で固定すること)

7.輸入地でのデバンを想定しよう!

貨物を積めるときは「貨物を取り出す人」のことを考えましょう。特にドア付近に貨物を押し込むことはやめた方が良いです。輸入地でデバンニングをするときに作業員がドアを開けたらどうなるでしょうか? 一斉に荷崩れをしては危険です。必ず輸入者側のことを考えて積み込みます。

動画で見るバニング

■オープントップコンテナ

■通常のバンニング

コンテナバンニングから輸出手配までの手順

コンテナバンニングは、次の手順で行います。

- 船舶をブッキングする

- 空コンテナの着日を調整

- 倉庫等で積み込む貨物を用意&適切な輸出梱包を選ぶ

- 貨物に対するパッキングリストを作成する。

- 積み込みながらパッキングリストと照合する

- 全ての積み込みが終わったら封印をする

1.船舶をブッキングする

まずは、買い手との取り決め(インコタームズ)通りに船舶の予約をします。輸送ルートに最適なフォワーダーに見積もりを依頼しましょう!

2.空コンテナの着日を調整

バンニングのタイミングは、次の2つを考えます。

- コンテナヤードが開くとき(CY OPEN)

- 本船のカット日

この2つのタイミングを考えて、バンニング及び輸出通関を終わらせます。

→ 何月何日に空コンテナを付けてもらい、バンニングを行うかを決めましょう!

3.倉庫等で積み込む貨物を用意&適切な梱包を選ぶ

空コンテナの到着日がわかったら、積み込む貨物の用意をします。商品に応じた適切な輸出梱包を選びます。

例えば、カートンボックス、ラップ等での梱包、パレット梱包等があります。パレットの上にのせれば、フォークリフトでの積み込みができて楽です。

4.貨物のパッキングリストを作成する。

貨物のパッキングリストを作成します。写真、荷姿等を書類に落とし込み、税関の求めがあれば、説明できるようしておきます。

5.積み込みながらパッキングリストと照合する

実際にコンテナに積み込むときにパッキングリストと照合していきます。例えば、積み込んだらチェックを入れるなど。

6.全ての積み込みが終わったら封印をする

コンテナに全ての積み込みが終わったら封印(シール)をします。封印したら、フォワーダーに連絡をいれます。バンニングは、本船カット日に間に合うように行います。カット日を過ぎると、一切、輸出ができない為、十分に注意します。

参考情報:コンテナー扱いの注意事項

コンテナー扱いを利用する上での注意点があります。これはコンテナー扱いに限らず、輸出をする上では必ず守るべき基本的なルールです。

ルール1.ズルいことをしない。適正な申告に努める

税関が輸出者に求めていることは「申告した内容と実際の貨物との間に違いがないように適切に伝える」ことです。この原則を無視すると、大きなペナルティを受ける可能性があります。

ポイント2:輸出してはならない貨物を詰めない。

原則的にどんな物でも自由に輸出できます。しかし、中には輸出してはならない貨物があります。

ではここで質問をします。港にある「漁船」は、輸出しても良いでしょうか? 単なる船であるため、自由に輸出できそうです。しかし、実は漁船の輸出には特別な許可が必要です。これを得ることなく、輸出をすると、外為法違反です。

平成15年5月、根室海上保安部(北海道根室市)は、中古漁船をロシアへ不正に輸出したとして、船舶ブローカー等4人を外国為替及び外国貿易法違反(無承認輸出)、関税法違反(輸出許可の虚偽申告)及び偽造私文書行使罪で検挙しました。

この事件は、平成14年4月、根室市花咲港に活カニ陸揚げのため入港したロシア籍鮮魚運搬船を立入検査したところ、今までに見受けられなかった北朝鮮のポートクリアランス(出港証明書)を持参していたこと、過去に花咲港からフィリピン向けに輸出された元日本漁船にも類似しているという不審な状況があったことに端を発します。引用元:海上保安庁レポート

漁船を輸出する場合には「輸出承認」が必要です。これを得ることなく不正に輸出したため、検挙となりました。輸出には「禁止されている物」「難しい物」「自由な物」の3種類があります。あなたがコンテナに詰めようとしている物は「禁止されているもの」や「難しいもの」に含まれないことを確認します。

ポイント3.コンテナを運転するドライバーにも配慮する。

海上コンテナのサイズは20フィート(6m)や40フィート(12m)があります。自社バンニングをする場合は、貴社の敷地の中に、コンテナが入れるかを確認してください。また、貴社の敷地に接続する周辺道路状況をあわせて確認します。

- 幹線道路から、貴社の敷地へ繋がる道路は、コンテナが入ることができますか?

- 通勤・通学の時間帯に規制される道路ではありませんか?

- 高床のシャーシが入れる太さの道路ですか?

上記のポイントを考えるようにします。

おさらい

- ヤードに搬入できるのは、予約した船の10日前

- 本船の船積みを制限する日を「カット日」

- カット日までに輸出許可を得ておく。

- カット日までに輸出許可を得ないと納期遅れが確定する。

- 船の出港日を起点にして、CY(コンテナ)は前日、CFSは前々日

- 余裕を持ち、カット日の「前々日」には輸出申告をするのが無難

インコタームズとバンニング費用の関係

買い手と売り手のインコタームズを考えたとき、バンニング費用負担は、どちらが負うのでしょうか? 代表的な3つをご紹介します。

| 売り手 | 買い手 | |

| EXW | 〇(積み込み時の危険負担の解釈に気を付ける) | |

| FCA | 〇(物品の引き渡しまでの全ての費用負担) | |

| FOB | 〇 |

バンニングの便利アイテム

最後にバンニングをする上で役立つアイテム(ソフトやスロープ)をご紹介します。

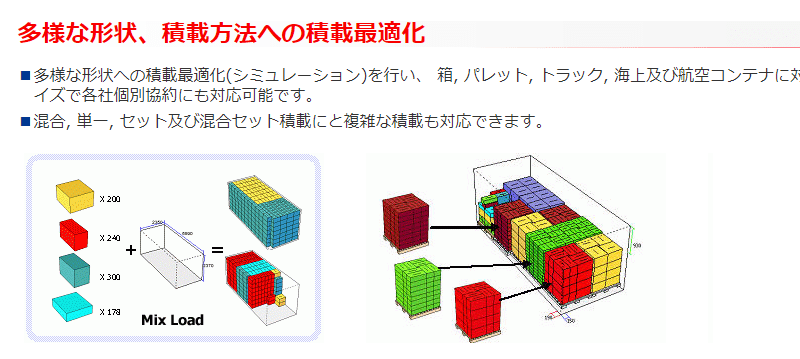

ソフト1.バンニングマスター

パレット等による最適なバンニングまで自動計算してくれる優れ物ソフトです。

画像出典:ネットロック株式会社 https://www.netloc.co.jp/vanning-master.html

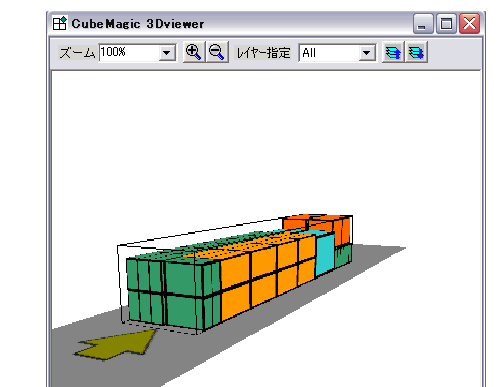

ソフト2.キューブマジック

エクセルのデータを貼り付けるだけで最適な積み付けができます!

画像出典:Cube Magic Co. Ltd. http://www.cubemagic.com

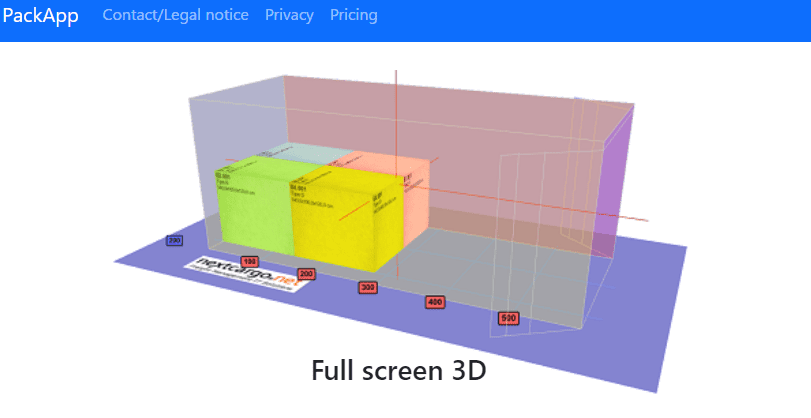

3.Pack App

提供サイト:https://www.packapp.info/

4.SEARATES

提供サイト:https://www.searates.com/jp/reference/stuffing/

5.CubeMaster(ソフト)

提供サイト:https://www.yjk.co.jp/service/product/cube_master/

コンテナスロープ

バンニング用のプラットフォームがないとき、フォークリフトなどを使ってバンヅメをしたいときは、以下の「コンテナスロープ」が便利です。

画像出典:株式会社インターアクション https://www.relaybag.com/vanstage/index.html

まとめ

- バンニングは、自社と他社の2つがある。

- 自社バンニングするときは、コンテナ自体の確認が重要

- コンテナ自体にダメージがあると、詰めこむ貨物にもダメージを与える可能性が高い

- コンテナ自体のダメージはEIRを取り寄せて確認

- あまりにもひどいときは通関業者などに連絡

- バンニングをするべきタイミングは、カット日の2~3日前

- ヤードは、本船出港日の10日前からオープンする。

- CYカット日は、絶対守るべき期日

- CYカットまでに、輸出許可を受けておくことが必須

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次