「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

1. 税関検査とは?基本の仕組み

輸入や輸出の取引を行う際、貨物を日本国内に入れるためには「税関への申告」と「許可」が必須です。この過程で、税関職員による税関検査が行われる事があります。

税関検査は、関税法67条に基づく法定行為であり、申告内容と貨物の実物が一致しているかを確認するものです。輸入者の意向で拒否することはできません。検査を受けて問題がなければ許可が出ますが、検査が終わるまで貨物は保管場所に留め置かれます。

👉 ポイント:税関検査にかかる費用はすべて輸入者負担。ここを誤解している方も多いので注意しましょう。

2. 税関検査の目的とチェック項目

税関が検査を行う理由は、大きく4つに分類されます。

1.輸入禁止物品の確認

日本には、法律で輸入できない物(輸入禁制品)が定められています。

- 麻薬や銃器など犯罪に使われる物

- 公序良俗を乱す物

- 人体に危険を及ぼす物

これらが持ち込まれていないかを最優先でチェックします。

日本に輸入できないもの(禁止)・規制されている物と条件を徹底解説

2.関税分類と適正な納税

輸入品にかかる関税・消費税は、HSコード(関税分類表)に基づいて算出されます。

例えば…

- 桃:4%

- みかん:5%

- 電気ケトル:1%

輸入者は自ら分類し、税額を計算して申告します。これを「申告納税方式」といいます。もし意図的に安い税率で申告すれば、追徴課税や加算税の対象です。税関検査では、この「分類・税額」が適正かどうかを重点的に確認します。

👉 補足:事前教示制度

HSコードについて不安がある場合、税関の「事前教示制度」で事前にコードを照会することが可能です。公式な回答を得ることで、輸入時のリスクを大幅に下げられます。

3.知的財産権の侵害

模倣品や偽ブランド品の流入防止も大きな目的です。

- 商標権、意匠権、著作権などを侵害していないか

- ブランド所有者からの差止請求がないか

👉 税関はブランド権利者と連携し、侵害貨物の差止め手続きを行うことができます。侵害認定後は積戻しや廃棄処分となり、輸入者は多大な損害を受けるため注意が必要です。

模倣品は毎日95件差し止め|中小輸入者が取るべき知財リスク対策 20250905税関発表

4.他法令の確認

輸入品によっては、税関以外の機関の確認が必要です。

- 食品:食品衛生法(検疫所)

- 畜産物:家畜伝染病予防法(動物検疫所)

- 植物:植物防疫法(植物防疫所)

- 電化製品:電気用品安全法(PSEマーク)

- 医薬品・化粧品:医薬品医療機器等法

例:同じ「茶葉」でも、個人用なら不要・商業輸入なら植物防疫法の検査が必要。

👉 まとめ:税関検査は単なる「荷物確認」ではなく、国境ゲートでの総合チェックです。

3. 税関検査の流れと種類

基本的な流れ

- 輸入申告(インボイス・パッキングリスト・船荷証券など)

- 税関システム「NACCS」による自動判定

- 区分決定(1〜3)

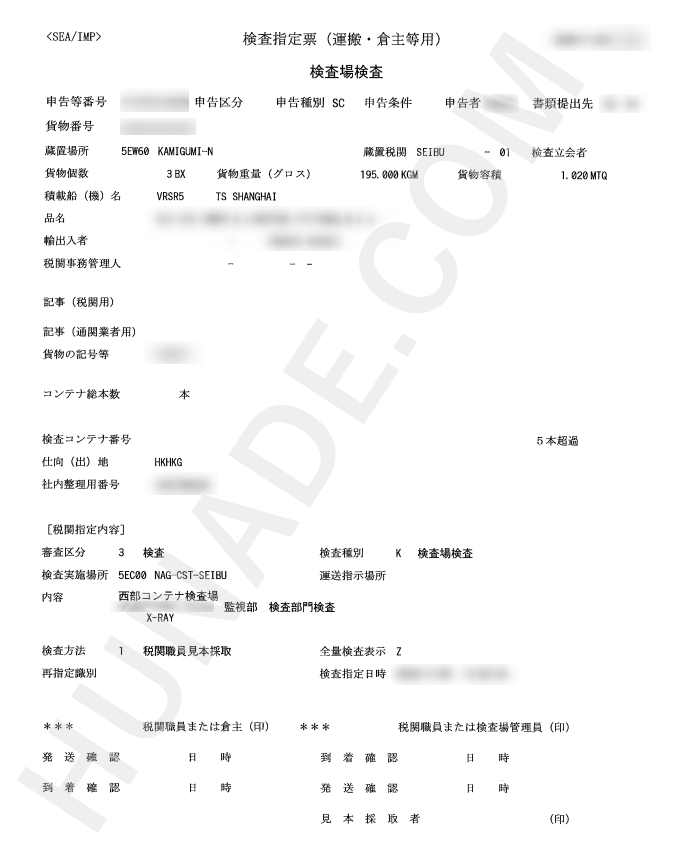

- 区分3の場合、検査指定票の発行

- 貨物を検査場に搬入

- 税関職員立会いのもと検査実施

- 問題がなければ輸入許可

👉 NACCSとは?

NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)は、通関手続きや港湾物流を一元的に処理する電子申告システムです。申告から審査、許可までをオンラインで完結でき、近年はペーパーレス化とAIによるリスク分析強化が進んでいます。

輸入申告から区分3

実際の税関検査は、輸入申告からスタートします。輸入者は、自身の貨物の内容を通関業者経由で税関に申告をします。申告の結果、税関が持つコンピューター(ナックス)が自動判定をして、輸入者の申告内容について自動判定をします。

自動判定の結果、区分3(区分2が出現した後、区分落ちで3になることもあり!)が表示されたら、税関職員との間で、検査の日程調整にはいります。税関検査の日程は、税関の込み具合、貨物を移動するためのドレー等の込み具合に強く影響されます。

例えば、中国貨物が増える旧正月の前は、税関検査場自体が激込み、さらにヤードやドレー(配送の車等)も混雑するため、中々、検査等が難しくなります。これらをうまく調整して、やっと税関検査の日程が決まります。

検査日の調整と検査指定票の発行

税関検査が決定すると、検査指定票が発行されます。ドレー会社などの配送会社は、この指定票をもって貨物を搬出し、税関検査が行われる検査場まで貨物を移動します。ちなみに指定票がなければ、貨物は一切搬出できず、出せば一発で無許可輸入です。

税関検査をするために、超限定的、必要最小限だけ移動させられる特別な許可書だと考えれ良いです。

検査場のやり取り例

貨物が検査場に到着をすると、輸入者の代理人である通関業者が立会をして、税関からの質問等に応じます。ちなみに、この税関検査の立会は、輸入者本人でも可能です。検査に立ち会う場合は、すべての動作、行動は税関職員の指示の下、行います。

税関職員が貨物に触れて良いといったら、触れる。ダンボールを開けても良いといったら、開けるなどです。輸入者は、税関職員の指示に絶対的に従う必要があり、勝手に輸入貨物に触れることは禁止です。

この厳格さは、輸入時の貨物の状態のままを検査することが目的だからです。税関職員の目を盗み、勝手に貨物の中身を取り出す可能性もあります。そういうことを徹底的に排除しています。

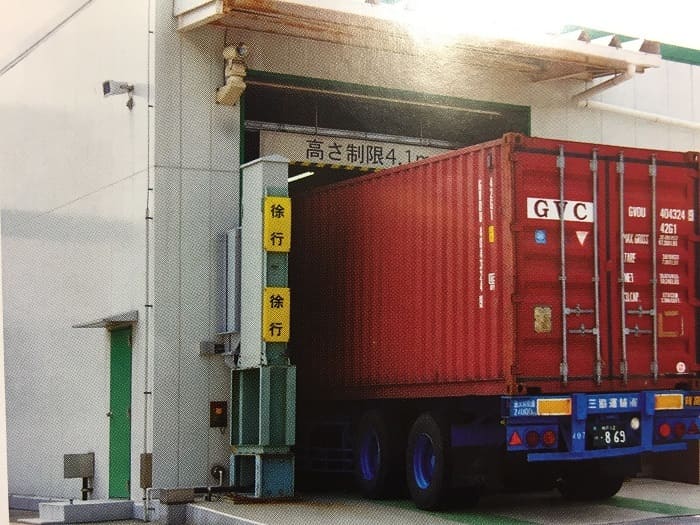

税関検査は、最初に大型X線検査をします。ここで特に問題がなければ、そのまま検査終了です。もし、X線に気になる物が写っている場合は「開披検査(かいひけんさ)」をします。開披検査とは、コンテナや段ボールなどを実際に開けて中身を確認する作業です。

X線検査場と開披検査場は別の所にある場合もあり、その分だけ追加の検査代金が発生します。

1.大型X線で検査をする。

とある税関検査

「なんかコンテナの中に怪しい物がある」

「X線検査だけではだめだ!コンテナの中もあけるぞ!」

2.開披検査場に移動

とある税関職員A、上屋B(税関お抱えの作業部隊)、通関業者の立会人C、通関業者の営業D

- A「Bさん、コンテナの中に○○の影があるから取り出して。」Cは様子を見ている。

- A「Cさん、この貨物は何ですか? 輸入者に確認してください。」

- C→D「あの..今、○○輸入者さんのコンテナから申告外に貨物がでてきました。荷主さんに聞いてください。」

- D→輸入者「今、検査をした所、○○がでてきたそうです。心当たりはありますか?」

- D→C「もしもし、荷主さんは○○って言っています」

- C→A「●●は○○とのことです。」

上記の回答の結果、次の結果にいたります。

- A「なるほど、今回は○○だから厳重注意な」→輸入許可

- A「まったく理由にならない。全数検査しろ!」→すべての貨物を取り出してカウントする。

- A「今回の申告外貨物は金額的にも大きい。よって過少申告加算税をかす」

税関検査は、書類の内容と貨物の「ズレ」を確認することです。このズレが大きいほど、様々なペナルティが発生します。輸入申告した内容は、輸入者の全責任であり、そこから発生するすべての処分は甘んじて受ける必要があります。

よって、輸入者は、輸入申告の重要性を認識して、貨物の内容と書類の内容が同じであることを確認する必要があります。「コンテナに入れたらばれない!」などという迷信を信じることは、まさに愚の骨頂です。必ず適切な申告内容に努めていきましょう!

税関検査の種類

- 現物検査:最も一般的。検査場で開披。

- 本船検査:船の上で実施。大型貨物向け。

- ふ中検査:輸送途中での検査。

- 委任検査:特定機関に委託。

検査方法

- 大型X線検査:コンテナごと透視。

- 開披検査:段ボールやコンテナを実際に開封。

- 見本確認/抜取検査/全量検査:リスク度合いに応じて決定。

大型X線の風景(税関作成の資料を撮影 *税関広報室より撮影&使用許可を受けています。)

4. 審査区分の仕組み(区分1〜3)と再検査

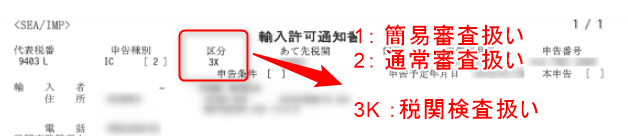

税関はすべての輸入申告を平等に扱うわけではなく、輸入実績やリスクに応じて区分を分けます。

- 区分1:書類審査すら不要。即時許可。

- 区分2:書類審査あり。必要なら区分3に移行。

- 区分3:現物検査あり。

👉 区分2から区分3へ変更されることもあり、さらに検査後に「再検査」が指定されるケースもあります。特に疑義が強い場合は、全量開披検査へ移行することもあります。

輸入許可書に「3K」とあれば区分3(検査あり)を意味します。

👉 輸入実績を積むことで、区分1・2に上がる=検査頻度が減少します。

5. 税関検査にかかる費用

税関検査そのものは無料ですが、以下の関連費用は輸入者負担です。(消費税免税)

- 通関業者の立会料

- 検査場までの搬入費用(ドレー代)

- 検査場での貨物移動費用

- 上屋費用(検査作業の人件費)

税関検査立会料の名目で請求される費用

- 通関業者が税関検査に立ち会う人件費

- 指定検査場へ貨物を移動させる費用

- 貨物の搬出費用

- 上屋への下払い費用

税関検査例

- コンテナ単位の税関検査費用の例:大型X線検査費用=各通関業者による(数万円)

- CFS(混載単位)の税関検査代の例:=各通関業者による(数万円)

税関検査は、輸入許可前の「外国貨物」に対して行われるため、消費税は非課税です。

例:コンテナ単位で数万円、混載貨物でも数万円かかることが一般的です。

👉 見積もり時に「税関検査リスク費用」を盛り込むことが重要です。

6. 税関検査になりやすいケースと回避策

なりやすいケース

- 輸入実績がない(初回輸入はほぼ100%)

- 違反事例が多い国・品目(例:中国の模倣品)

- インボイスの価格が全国平均から大きく外れている(レンジアウト)

- 検査混雑期(例:中国旧正月前後)は検査率が上がる

1.輸入実績がない人

輸入実績とは、輸入の経験を指します。税関は、この輸入実績を「輸出入者符号」により管理しています。輸入実績がない人は、税関検査にあたる可能性は極めて高いです。(ほぼ100%)輸入の実績を積み重ねることで少しずつ緩くなっていきます。

2.違反事例が多い貨物

- 「その国から輸入される○○は、輸入違反をしている例が多い。」

- 「その国へ輸出される○○は、輸出違反をしている例が多い。」

実は、税関が使っているナックス(コンピューター)には、日本全国各地の申告データが次々と記録されています。常に輸出入申告のデータが記録されているため、違反事例が高い貨物や国などの傾向をつかめます。税関の検査は、「違反率が高い国」や「貨物」を集中的にチェックしています。

3.書類内容に疑義を感じるとき

税関が輸入書類を確認して「疑義=怪しい」と感じる場合も検査をします。

例えば、輸入国、輸入品目などを考えて、申告内容と全国の平均値との差を確認します。全国的な貨物の平均的な申告価格と著しく違う価格を申告していると「レンジアウト扱い」となり、税関職員から確認が入ります。

回避策

- インボイスに正確な品名・数量・価格を記載

- HSコードを明確にし、根拠資料を添付

- 継続的に実績を積み、信頼を構築する

- 混雑期を避けて輸入スケジュールを立てる

👉 裏技は存在せず、正しい申告と実績が最大の防御策です。

7. 違反時のペナルティと対応

もし検査で不正が発覚すれば、次のような処分を受けます。

- 無申告加算税

- 過少申告加算税

- 重加算税(意図的な虚偽申告)

- 輸入不許可 → 積戻し/廃棄処分

また、知財侵害や他法令違反の場合は、再審査請求や訴訟に発展するケースもあります。

8. 他法令と税関検査の関係

税関許可は「他法令の確認」が済んで初めて成立します。

- 食品 → 食品衛生法(検疫所の届出)

- 動物製品 → 家畜伝染病予防法

- 植物 → 植物防疫法

- 電化製品 → 電気用品安全法

- 医薬品・化粧品 → 医薬品医療機器等法

👉 書類不備があると検査が長引き、通関遅延や保管費用増加につながります。

9. 実務で役立つチェックリスト

輸入申告前に、次の項目を必ず確認しましょう。

- インボイス価格は妥当か?

- HSコードの根拠を示せるか?(必要なら事前教示)

- 他法令の許可書を添付したか?

- 申告品名と実物が一致しているか?

- 模倣品リスクのある輸出者ではないか?

- 混雑時期の輸入スケジュールを調整したか?

10.よくある疑問

税関検査を拒否できる?

税関検査を拒否できません(拒否をしても輸入許可を出す裁量は税関職員にあります)輸入許可を受けない貨物の引き取り=不正輸入

税関検査と立ち合いとは?

税関検査は、税関職員が行います。ただし、税関職員「だけ」が検査場にいるのではなく、検査には「立ち合い」が必要です。立ち合いの要件は、その貨物を輸入する人又は、その輸入者の代理人である通関業者です。

審査区分と輸入実績の関係は?

税関の審査は、すべての輸入者に平等にしていません。輸入実績がある荷主は、より簡易に行い、輸入実績が少ない荷主を集中的に確認します。この審査レベルが数字になっているのが「審査区分」です。もし、輸入許可を持っている場合は、許可書の中にある申告区分を確認してください。申告区分をあえて砕けて説明をすると…..

- 区分1:簡易審査扱い=税関審査なし。搬入と同時に輸入許可

- 区分2:通常審査=書類をチェック。問題がなければ許可。怪しいと思ったら区分3に落とす。

- 区分3:税関検査扱い=実際に税関による検査を行う。

例えば、ある人が「私は○○国から××を○○個輸入します。関税額と消費税は○○円で納付完了しています。輸入許可をお願いします!」と税関に申告したとします。もし、あなたが十分な輸入実績がある場合、「区分1」となり、搬入が上がり次第、輸入許可に至ります。他方、輸入実績がなかったり、過去に違反をしていたりすると「区分2」または「区分3」と表示されて、必要に応じて税関検査を受けます。

関連記事:輸出入者符号(税関発給コード)輸出や輸入をするなら取得!

税関検査は何日かかる?

税関検査は一日で終了することが多いです。但し、検査内容によっては、長引くことがあります。

例えば「コンテナの中身を全て取り出した上で数量をチェックしなさい!」と指示された場合は、言うまでもなく多くの時間がかかります。また、税関検査は、検査場とトラックの込み具合にも大きく影響されます。特に昨今は、人度不足によるトラック不足が深刻であり、海外の工場で生産している時点から、日本国内側のドレーを抑える程です。したがって、税関検査になったとしても、すぐにトラックを手配できないなどの理由から多くの日数がかかる場合があります。

許可書の中で税関検査をしたかを判断するには?

輸入許可書の上部の区分に「3K」と表示されています。

税関検査でふき取りをしているのはなぜ?

いわゆる違法な薬物の検査をしています。特に大型家具などを輸入するときは、重点的にチェックされます。

税関検査を回避するには?

税関検査は、職員が疑義を感じるときです。また、一般的な輸入であれば、ナックスのシステムが輸入実績や申告に応じて簡易的な判定をしています。したがって、あえて回避する方法をお伝えするなら「正しく申告をして実績をつくること」です。

税関検査の立ち合いは自分がするのですか?

自社通関をする場合を除き、通関業者が代行します。最近は、立ち合い専門の業者もいます。

上屋(うわや)とは?

税関検査は、様々な観点から総合的に判断されて決定します。しかし、中には、あまり表ざたにしたくない理由から「税関検査の頻度」を上げているとも言われています。

先ほども説明しましたが、税関検査は、税関職員と上屋さんと呼ばれる会社が行っています。実際、上屋さんが作業したときの費用は、後ほど、請求されます。貿易業界では、この上屋費用が非常に不透明であることで有名です。上屋さんは、税関検査をするほど、儲かります。

仮のお話として、税関のOBが上屋にいるとすると…いかがでしょうか?

国際郵便の検査はどうするの?

国際郵便の場合、各空港近くにある「税関外郵出張所」が貨物の検査等を担当します。郵便の場合は、直接、税関職員が目視やX線装置などで検査をし関税等を「決定」しています。この決定方法のことを「賦課課税方式」と言います。対して一般商業輸入などは、自ら税関に申告をする「申告納税方式」と言います。

2019年9月現在、税関は、これまで目視で行っていた検査(一部X線検査)を「全量X線検査」に切り替える予定です。(現在は、成田空港のみ)今後は、ますますインボイスと内容物の整合性を厳しくチェックされることになりそうです。

税関検査のため税関へ提示」の意味

小包であっても「輸入してはならない貨物であるのか?」「問題がある貨物ではいのか?」などの観点から審査が行われます。もし、あなたがアメリカ向けの小包でこのような表示になっているときは、アメリカ税関による「荷物の確認」が行われています。この部分を少しでも早くしたいときは、貨物の中身がわかるように、インボイスや税関告知書を付けることです。

10. まとめ

税関検査は、日本に貨物を入れるときに必ず通る「国境のチェックゲート」です。輸入者の都合で「受けたくない」と断ることはできません。そして、検査にかかる費用はすべて輸入者が負担します。

貨物が検査になるかどうかは、「区分1〜3」という判定システムで決まります。輸入の経験(実績)が増えるほど区分が上がり、検査されにくくなります。逆に初めての輸入者や実績が少ない人は、ほとんど必ず検査を受けることになります。

リスクを減らすためには、事前にHSコードを確認できる「事前教示」や、税関システム「NACCS」を上手に使うことが有効です。また、検査にかかる費用(通関業者の立会料、上屋費用、貨物の移動費など)は必ず見積もりに入れておきましょう。税関が直接請求するのではなく、通関業者や関連業者を通して請求されるのが一般的です。

最も大切なのは、申告した書類と実物の貨物に違いがないこと。もし差があれば、信用を失いペナルティを受ける可能性があります。税関の信頼度は「区分」に反映され、正しい申告を重ねていくことで少しずつ信用が積み上がります。

👉 まとめると、輸入者が気をつけるべきことは次のとおりです:

- 税関検査は避けられない。拒否不可。

- 検査費用はすべて輸入者負担。

- 区分制度で検査の有無が決まる。実績を積めば改善できる。

- 事前教示やNACCSでリスクを下げる。

- 見積もりに検査費用を必ず反映。

- 書類と貨物を一致させ、信用を積み上げることが最重要。

輸入ビジネスで損をしないためには、「事前準備」こそ最大の対策です。

🚨 税関検査で予期せぬコストが発生する前に…

輸送費の見積もりに「税関検査リスク」や「追加コストの有無」が反映されていますか?

HUNADEでは税関検査・通関費用を含めた総合的な輸送見積もりが可能です。事前に確認し、安心して取引を進めましょう。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次