「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

食品輸入は「順序」と「規制」の理解がすべて

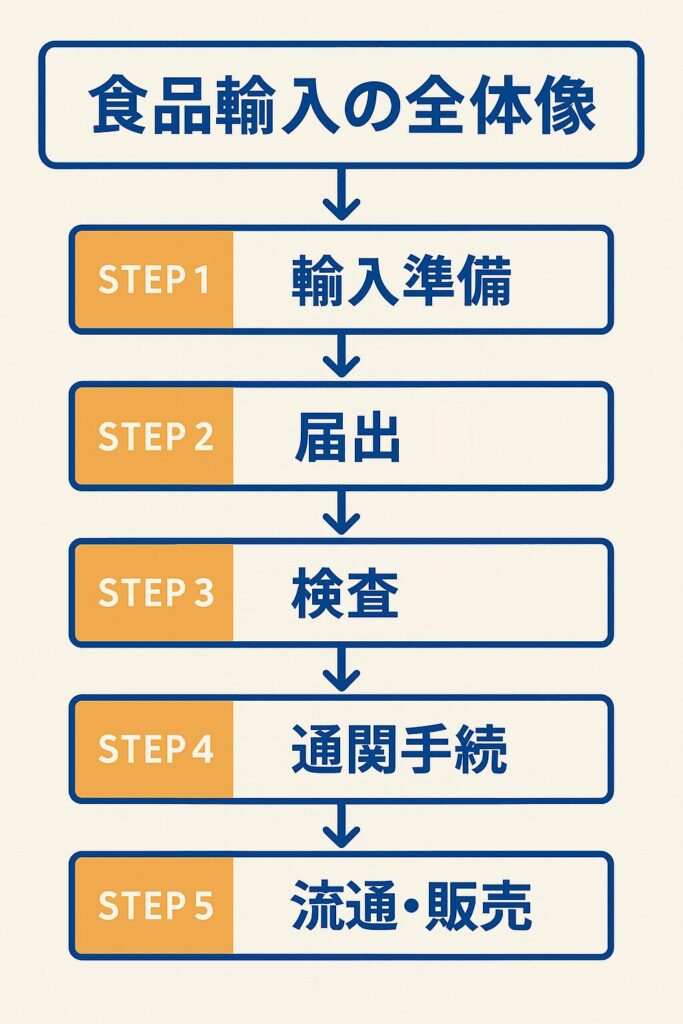

食品輸入は、単に海外から商品を仕入れるだけでは完了しません。食品衛生法や関税法をはじめとする複数の法制度に適合し、適切な届出や検査、表示を行う必要があります。これを怠れば、通関ができないだけでなく、販売禁止や廃棄、法的責任に発展するリスクがあります。

この記事では、食品輸入ビジネスに必要な知識を「学習コース形式」でわかりやすくまとめました。小規模事業者やこれから食品輸入に参入したい方にも対応した、体系的な学習構成です。

このページを起点に、各ステップに対応した詳細記事にアクセスすることで、個別の手続き・注意点まで深く理解できます。

ステップ1:食品輸入の流れと必要な手続き

輸入計画から通関・販売まで、食品輸入全体の流れを図解で解説。初心者がつまずきやすいポイントや、必要書類のチェックリストも紹介しています。

ステップ2:食品届の提出方法と必要書類

食品衛生法に基づく届出制度を詳しく解説。確認願、成分表、製造工程図などの取得・記載方法、提出のタイミングやFAINSシステムの使い方も紹介します。

ステップ3:食品検査の種類と費用

モニタリング検査、命令検査、自主検査などの違いや、登録検査機関の選び方、検査費用の目安、検査不合格時の対応など、実務者向けに詳しく解説します。

ステップ4:表示と販売時の注意点

輸入後に販売する際のラベル表示、食品表示法・薬機法・景品表示法への適合、PL保険の加入、表示違反の事例やリスク回避策について網羅的に紹介します。

ステップ5:品目別の規制と違反リスク

食品容器、冷凍食品、サプリメント、添加物、遺伝子組み換え品など、品目ごとの規制内容を一覧で紹介。食薬区分やポジティブリスト制度の理解も深まります。

食品輸入を成功させるためのヒント

各ステップの詳細記事では、実務で使えるノウハウや注意点を具体例とともに解説しています。以下のような視点で読み進めると、実践に役立つ理解が得られます。

- 貿易や通関の基礎を押さえる(インボイス、HSコード、関税)

- 保健所や検疫所への事前相談を習慣化する

- 表示やラベル作成は初期段階から準備する

- 必要に応じて検査機関・通関業者の協力を得る

- 安全性や法令順守の視点を常に持つ

これらの知識を実務に活かすことで、トラブルを防ぎ、安定した食品輸入ビジネスの構築が可能になります。

要点まとめ

- 食品輸入は計画・届出・検査・表示・販売の5ステップ構成で考えると分かりやすい

- 各段階での手続き内容と注意点を個別に押さえることでトラブル回避が可能

- 各子ページを順番に読み進めることで、実務に必要な知識が自然に身につく

輸入食品監視指導計画データベース|品目別の重点検査・違反事例集

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次