「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

食品輸入ではどんな検査が必要になるのか?

海外から食品を輸入する際、税関を通過する前に「食品検疫所」による検査が必要になります。これは、人の健康に直接関わる食品の安全を確保するためにあります。

しかし、一口に「検査」といっても、実際には複数の種類が存在し、どの検査に該当するかによって、費用や必要な対応も大きく異なります。

この記事では、食品輸入時の検査制度を体系的に整理し、小規模事業者が検査にどう備えるべきかを実務ベースでご紹介します。

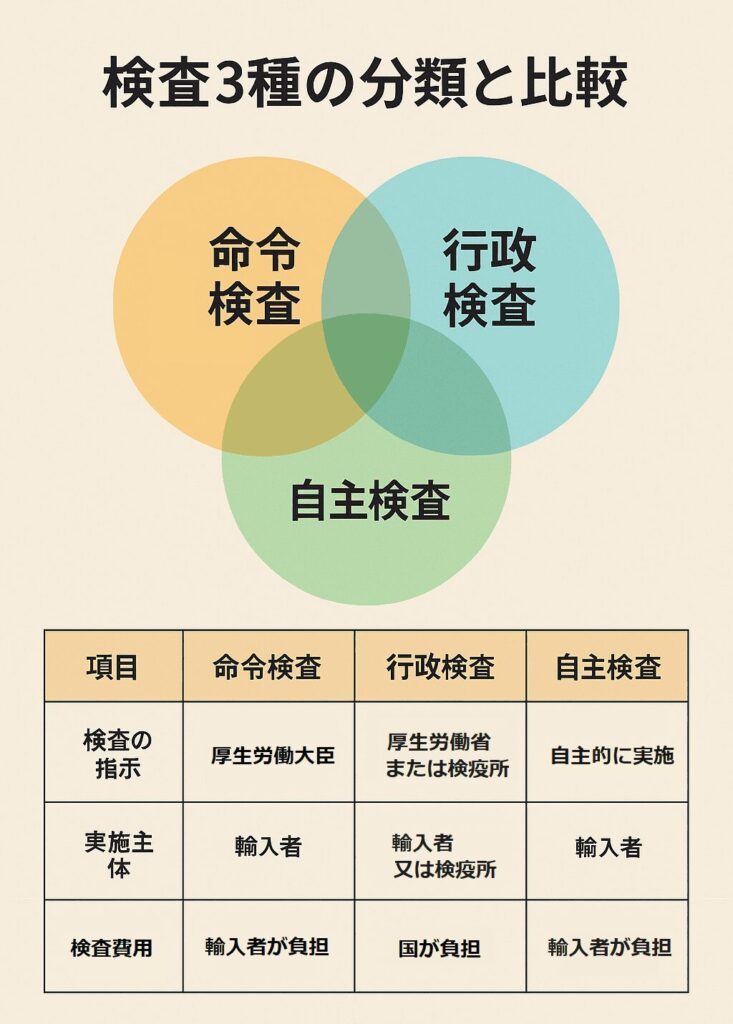

モニタリング検査・命令検査・自主検査の違い

食品検査には主に次の3種類があります。

モニタリング検査

過去の違反実績が少ない品目に対し、政府主導で抜き取り検査を行う制度です。対象となるかどうかは、毎年の輸入実績や違反履歴などを基に決定されます。輸入者としての手続き負担は軽めで、検査費用は原則国費負担です。

命令検査

過去に違反が多発している食品や国に対して適用される厳格な制度です。命令検査対象に指定された食品は、必ず検査機関での検査に合格しなければ通関できません。検査は輸入者の費用負担となります。

自主検査

モニタリングにも命令検査にも該当しない場合でも、輸入者の判断で任意に行う検査です。初回輸入や新規サプライヤーの場合、安全性を確認するために実施されることが多く、実務的には推奨されています。検査費用は輸入者負担となります。

検査の種類を判定するマトリックス

検査トラブル事例と対応策

検査では、成分表の記載ミスや製造工程の不備により「不合格」になるケースもあります。

例えば、製造工程図に加熱処理の記載がなかったことで加熱が義務づけられた食品とみなされ、再検査が必要になった事例もあります。

このようなトラブルを防ぐには、検査機関との事前打ち合わせや、輸入前サンプルによる自主検査が効果的です。不合格となった場合は、積戻し・廃棄・再検査などの対応を迅速にとる必要があるため、リスク管理も重要な実務のひとつです。

登録検査機関とは?検査の依頼先をどう選ぶか

厚生労働省が指定する「登録検査機関」は、食品等の検査を法令に基づき行う民間の第三者機関です。検査を外注する際は、この登録検査機関に依頼する必要があります。

代表的な登録検査機関には以下のような機関があります。

選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 対象食品に対応した検査項目がある?

- 結果が出るまでのスピード(納期)

- 検査費用と支払い条件

- 検査結果報告書のフォーマット(通関に使えるか)

通関業者が特定の検査機関と提携していることもあるため、事前に相談して紹介してもらうのも一つの方法です。基本的には、通関の一環として食品手続きをするため、通関業者経由で依頼することが多いです。

検査費用の目安と通関業者に依頼する際の注意点

検査にかかる費用は、食品の種類や検査項目数によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 一般的な理化学検査:2万~5万円

- 微生物検査(大腸菌群など):1万~3万円

- 残留農薬・重金属検査:3万~8万円以上

これに加えて、サンプル採取の送料や通関業者への手数料(立替手数料など)が加算されるケースがあります。

通関業者に検査代行を依頼する場合は、以下の点に注意しましょう。

- どの検査項目が必要かを明確に伝える

- サンプル数と保管条件の確認(冷凍・冷蔵など)

- 検査結果の提出期限を確認(遅れると通関遅延の原因に)

通関業者経由で依頼すると、食品検査の部分にもマージンがのせられます。

品目登録制度とは?継続輸入の簡素化手段

食品を継続的に輸入する場合、「品目登録制度」を活用することで、輸入届出時の書類審査を簡略化できます。登録された品目は、製造方法や成分などがすでに審査済みとなっており、再度同じ資料を提出する必要がなくなります。

この制度は主に定期的に同一製品を輸入する事業者にとって有効で、届出時の事務負担軽減や通関スピードの向上にも寄与します。登録は地方の食品検疫所で申請可能です。

検査不合格時の対応と法的措置

検査の結果、食品が基準を満たさないと判断された場合、輸入は不許可となり、次の3つのいずれかの対応が必要です。

- 積戻し:原産国へ送り返す

- 破棄:日本国内で焼却・廃棄

- 保税加工:保税地域内で加工処理して基準に適合させる(限定的)

保税加工を行うには、関税法や食品衛生法に基づく許可が必要であり、かつ高度な衛生管理や分析装置を備えた施設が条件となるため、現実的には利用される頻度は非常に低いです。ほとんどの場合、費用と時間の関係から積戻しや破棄が選択されます。

なお、不合格が確定すると厚労省の審査システムに履歴が残り、将来にわたり同様の品目が命令検査対象となる可能性があります。

また、重大な違反が認定された場合、改善命令や輸入停止命令といった行政措置が取られる可能性もあり、継続的な輸入事業に大きな影響を及ぼすことがあります。再検査を希望する場合は、同一サンプルの保管条件や再提出の可否について、検疫所の判断が必要となります。

記事の要点まとめ

- 食品検査にはモニタリング、命令、自主検査の3種類がある

- 命令検査や自主検査は輸入者負担で、検査合格が通関の条件になる

- 登録検査機関は対応食品・費用・納期・報告書形式で選ぶとよい

- 費用相場は検査内容により1万~8万円と幅広く、サンプル輸送費も必要

- 不合格になると積戻し・破棄などの対応が必要で全額自己負担になる

- 品目登録制度を活用すれば継続輸入時の手続きが簡略化できる

- 保税加工は条件が厳しく、実際には利用されにくい手段である

- 違反履歴は将来の検査区分に影響し、行政処分の可能性もある

ピラー記事:【食品輸入の完全ガイド】初心者でもできる手続き&許可のポイント

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次