貿易(この記事では輸入を想定)には、大きく分けて次の2つがあります。

- 商社経由で行う間接貿易

- 自社だけで行う直接貿易

間接貿易(三国間貿易も含む)は、海外の売り手、商社、あなたの三者が一つの川の流れになり取引をすることです。一方、直接貿易は、この内、商社を省き、売り手とあなたの二者だけで貿易することです。

今、あなたは、社長にこんな指示を受けたとしましょう!

「ちょっとね、中々、価格の競争が厳しいからさ。これまで商社から輸入していた物を直接購入はできないだろうか。ぜひ、検討してみてくれ」

実は、この会社は、事業上は海外製の商品を扱っています。しかし、実際は、直接、海外との取引の経験ないです。あえて悪く言えば、単なる国内転売事業に近い。そこで社長は、こう考えました。

「もっと利益が残るようにしたい!そうだ、商社を省けばいいのでは!?」

- あなたは、この社長の方針に対して、何を検討するべきでしょうか?

- 商社を省くことで(間接貿易から直接貿易以降)、どのようなメリットやデメリットがありますか?

今回は、それらをふまえた上で、社長に報告する必要がありそうだ。

商社経由のデメリット(間接貿易から直接貿易に移行のポイント)

まずは、今回の状況と検討するべき項目を整理していきましょう。

- 現在、買い手Aは、商社経由の間接貿易をしている。

- 貿易といっても、実態は、国内商社から海外製の商品を仕入れているだけ。

- 貿易に関する知識は、素人である。

- 買い手A社長は、現在の利益額に不満がある。

- 買い手A社長は、経験ゼロの状態から商社外しの貿易を検討する。

- これに対して、社員は、困っている。

以上の通り、商社経由で貿易っぽいことをしていた人が商社を外し、直接貿易をする場合に、どのようなリスク、メリット、デメリットがあるのかを検討していきます。

直接貿易と間接貿易の意味とは?

直接貿易とは、字のごとく、海外のサプライヤー(広義で売り手)から、自らが直接、交渉等をし、商品を調達することだ。日本国内の購入と変わらない。売り手から買い手に直接、商品を個入する形です。

一方、間接貿易は、この売り手と買い手との間に「商社」が入る。買い手は、商社を通して買い物をしています。では、なぜ、買い手は、このような煩わしい貿易をするのでしょうか?

直接貿易のメリット、デメリット(リスク)

売り手と買い手の間に商社が入る理由は、様々です。一言で申し上げれば、買い手の知識不足、経験不足などです。要は、自社の人間では、対応できない部分を商社の力を借りているのです。

具体的に商社は、何をしているのでしょうか? 商社は、自社の貿易経験値、物流経験値、サプライヤー等の交渉ノウハウ、海外とのネットワークなどを活用し、他社の物品調達を支援(商品を調達)しています。

今回の場合なら買い手Aの代わりに海外のサプライヤーと、交渉、納期調整、価格、品質調整等をしています。その見返りとして、自社の利益をのせた上で、買い手Aに販売をしているのですね。

そのような状況の中、買い手A社長は、今よりも利益を増やすために、間にいる商社を省こうとしています。(直接貿易に切替えようとしている)もちろん、買い手Aは、完全にリソースが不足している状況です。

この状況を聞いて、あなたは、どう考えますか?

HUNADEとしては、次の通りです。もし、以下に記載するメリット、デメリット等を全て考慮した上での経営判断であれば、ゴー。していなければ、NGです。

直接貿易(Direct trade)のメリット例

- 商社の手数料を省ける

- 自社の指示を伝えやすくなる。

- 取引を重ねていくことで信頼関係を構築しやすい。

- 商社経由の取引では得られないノウハウが蓄積されていく。

- 商社経由だからこそ、調達できる物が多い。

直接貿易のデメリット例(リスク)

- 商社のネットワークが使えなくなる。(例:サプライヤーの開拓)

- 直接取引によるリスクが発生する(資金リスク、輸送リスク、品質リスク、為替リスク)

- 輸入者としての様々な責任(製造物責任法)が発生する。

- 相手と交渉する力が必要となる。

- 様々なクレーム(訴訟)リスクがある。

- LC等開設等の問題が発生する可能性がある。

つまり、直接貿易への切り替えは、商社を省くことで手数料が省けることがメリットである一方、直接、海外取引する様々なリスクが大きくなります。このリスクをうまくコントロール、または低減できる力量がない限り、商社経由で取引をした方が安全です。

比較検討の具定例

直接、貿易のメリット、デメリットがわかった所で、もう少し身近な取引で検討してみます。

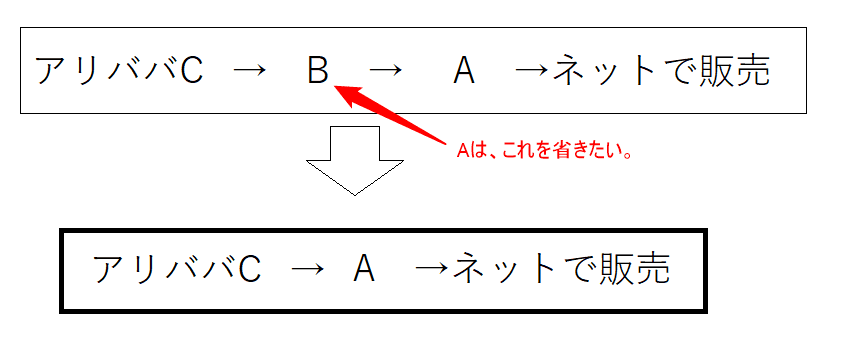

例えば、アリババだ。以下の状況を想定しています。

- 日本で輸入商品をネット販売するA

- アリババから商品を輸入し、Aさんに販売するB

- アリババのサプライヤーCは、Bに販売している。

2022年現在、非常に価格情報を調べやすい状況です。だからこそ、誰でも上記と似た様な経験をする可能性がある。だからこそ、実行する前に、少なくても以下3つは、確実に検討した方が良いと思います。

もし、経験値が足りない場合、ミプロなどの公的機関の他、国際輸送関連なら、フォワーダー等にも相談ができます。実行する前に、必ず再現性を検討するべきです。

- 仕入れ単価&貿易コスト

- 製品品質

- リスク

ちなみに、手前味噌で恐縮ではあるが、弊社も有料貿易相談を提供しています。もし、何か協力できることがあれば、ぜひ、相談をしていただきたいです。

1.仕入単価&貿易コスト

商社の価格とアリババの価格の単純比較は危険です。

アリババのサイトを見て「あれ?こんなに安いの?だったら、自分で知れた方が良いじゃん」このように単純に考えている場合は、要注意です。サイトの価格は、日本まで輸送し、売れる状態にするまでの諸経費を一切含んでいない。また、様々なリスクに対処するための「予備的な費用も」も含まれていないです。

- 国際輸送費

- 日本通関費用

- 関税、消費税

- 日本の検査費用

- 海上保険代金

- 日本の国内費用

- 商品が悪い場合の予備費

- 書類のチェック

- 船積み指示

- 追いかけ等

- その他の貿易事務負担

太文字は、表にはならないけれど、計上した方が良い費用です。そして、これら費用の合計を考慮すると、アリババの価格と商社が提示する価格には、差ができてきます。

ちなみに、アリババで確認できる価格は、一般向けが多い。業者枠で取引する価格は、あなたが目にする価格よりも圧倒的に安い場合が多いです。しかしながら、それは、多くの取引実績の結果、得られる優遇価格だ。少なくても間接貿易から直接貿易を検討している現段階では無関係です。

2.製品品質

輸入品は、本当にダメージが多いです。日本国内の売買で届く品質をイメージしているとダメです。基本的に品質が悪く、その中から良いものを見つけていきます。このように考えておかないと、ストレスで胃に穴があく。そう、この品質保証を商社が担っていることが多いです。

もし、商社を省く場合は、このような品質の維持の他、クレーム等を含めて、ご自身でサプライヤーと直接やりとりすることが必要です。当然、交渉段階において、サプライヤーとの間で「品質等の定義」を書面にしておく方が多いです。

品質の定義とは、つまり…

- 何を「良」とするのか?

- 何を「不可」とするのか?

を書面で明確にします。この定義が不明確だと「え!?それで不良なの?うち、そんなん聞いてないですわ~」との水掛け論になる。日本人どうしても見解の違いが出るのに、外国人、かつ母国語が違う者どうしなら論じるまでもない。だからこそ、この前提に立ち、定義をつくることが重要です。

もし、実際に品質が悪い物が届いたら、相手方との交渉、妥協点を見つけることも必要です。なお、よく輸入申告において「前回の品質が悪かったら、今回分で相殺している」場合がある。この場合、課税価格の決定原則により「相殺前の価格」が課税価格となることにも留意します。

リスク負担

商社は、貿易をする上での一連のリスクを負担している側面も大きいです。

例えば、貨物の紛失、水濡れ、税関検査、事故、為替レートの変動、物流コストの変動などだ。これは、間接貿易でしか商品を受け取っていないと気付きにくい部分だ。買い手の下に、無事時に商品が到着すること。この当たり前も、商社が様々なリスクを負担した上で実現しています。

このように間接貿易から直接貿易の切り替えには、様々な検討ポイントあります。もし、現在、このような状況にある方は、この記事を参考にし、メリットとデメリットを冷静に判断した方が良いです。でなければ、確実に「痛い思い」をするだろう。

ただし、これは、間接貿易から直接を検討することをやめた方が良いとはいってない。むしろ、できるならどんどんとするべきだ。私自身、最近の世の中の動きを見て、もはや商社は、花形の職業ではない。実態は、その辺の「アフィリエイター」と変わらないです。

であるなら、そのキーとなる情報を入手し、どんどんと商社を省いてしまえば良い。世の中のニーズはますます細分化されている。今後も直接貿易へ切り替える動きは続くだろう。そう、すべての分野で細分化が加速していいます。

だからこそ、直接貿易と間接貿易のメリットとデメリットを正しく理解し、実行するのかを検討するのが大切だと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

基幹記事

輸出入と国際輸送の手引き

1.取引先を探す。

3.船積み準備

4.法規制

5.国際輸送

関連記事

◆スポンサード広告

目次

目次