インボイスは「いつ、誰から、何を購入したのか?」を証明する書類です。

輸入者は、税関への輸入申告時に、このインボイスを用いて貨物の価格を証明。その後、必要な税金を納付して貨物を引き取ります。これが輸入時におけるインボイスの役割です。

一方、輸出は、輸出用にインボイスを作成、それを現地の輸入者に送付します。輸入、輸出時を問わず、商品の価格を証明するのがインボイスです。

そこで、この記事では、インボイスの基本的な知識、見方、記載内容などをご紹介していきます。なお、この記事で記載するインボイスは、貿易書類のインボイスです。

サンプル品(無償貨物)のインボイスの書き方はこちらです。

■この記事の要点

- インボイスとは、海外取引の内容を示す一つの書類。イメージはレシート

- 誰に何をいくらで?いくつ?などの項目が記載されている。

- 輸出者がインボイスを作成。輸入者は、輸出者が作成したインボイスを使い輸入申告する。

- インボイスの作成方法は、エクセル型、クラウド型、各配送会社のサービス等。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

貿易書類×インボイスの意味

インボイスとは、貨物を販売する人(輸出者)が輸入者に当てた証明書類です。この証明書類には、次の3つの役割があります。

- 明細書

- 納品書

- 請求書

たった一枚の書類だけで上記3つの意味があります。

インボイスの役割

インボイスの主な役割は、税関への申告時に活用します。海外間で取引をする場合は、規模の大小等を問わず、税関を通して取引をします。

- 輸出時には、輸出国税関への輸出申告

- 輸入時は、輸入国税関への輸入申告

この2つの申告の際、同じインボイスを用いて申告します。インボイスには、様々な項目が記載されています。代表的な項目は、次の通りです。

- いつ

- 誰から

- 何の貨物を?

- いくつ?いくらで?

- どういう風にお金を支払って?

- 原産国はどこ?

インボイス一枚だけで、取引の内容がわかるようになっています。そして、多くの国は、このインボイスの価格にいくつかの項目を換算(加算要素)して「課税価格(輸入の場合はCIF、輸出はFOB)」を算出します。

そして、この課税価格に対して、輸入国側の税関で定める関税率及び消費税率をかける仕組みです。つまり、インボイス額と密接に関係しているため、非常に重要な書類なのです。

身近にあるインボイス!

インボイス=一般商業輸入と考えがちです。しかし、実は身近な所でもインボイスはあります。

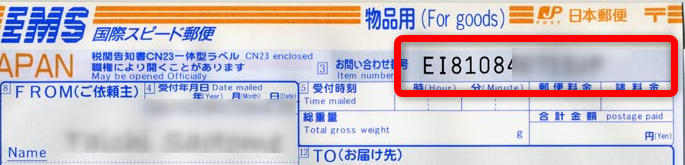

例えば、国際郵便の「EMS」は、付属のラベルだけで、インボイスと税関告知書の機能があります。

その他、次のシーンでもインボイスを使います。

- 海外に荷物を送る。

- 一般の貿易取引をする。

- 商品を買い付けて日本に送るハンドキャリー

- ebayなどの取引

インボイスは、一般商業輸入の他、小包輸送など、様々なシーンで使われている。どのようなシーンであっても、インボイスの役割は、各国の税関が貨物の価値を正しく判断するための書類である点で同じです。

インボイスの種類と作成者

インボイスは、輸出者が作成します。そして、輸入者は、輸出者が作成したインボイスを使って、輸入申告をします。また、インボイスには、次の種類があります。(代表的な物)

- プロフォーマインボイス(仮のインボイス)

- コマーシャルインボイス(輸入申告用の正規インボイス)

1.プロフォーマインボイス(仮のインボイス)

プロフォーマインボイスは、取引条件、価格、輸送リスク等を一つの紙にまとめて希望条件をクリアにすることが目的です。クリアにした後、受け入れられる部分、改善してほしい部分、不明点等を交渉していきます。要は、交渉をする前のたたき台的な存在です。プロフォーマインボイスで妥結したらコマーシャルインボイスにします。

主な記載内容

- 売り手や買い手の連絡先

- 見積の有効期限

- 価格、数量、通貨

- 支払い条件

- 貨物の詳細情報

- 船積み日と受け渡し日(予定)

- インコタームズ

- 特別な費用(必要な場合)

必要になるシーン例

- 買い手(輸入者)が輸入ライセンスを取得するとき

- 買い手(輸入者)がL/Cを開設するとき

- 買い手(輸入者)が外貨を購入するとき

1.買い手(輸入者)が輸入ライセンスを取得するとき

一部の国では、特定の貨物を輸入するときに「輸入許可:Import License」が必要です。

例えば、日本の盆栽をベトナムに向けて輸出するときがそれにあたります。この場合、ベトナム側の輸入者がベトナム政府から「盆栽の輸入許可」を取得しないと、日本から輸出ができはできません!そして、ベトナムの輸入者がベトナム政府へライセンスの申請をするときに、日本側の輸出者とやり取りをしたことを証明する「プロフォーマインボイス」が求められます。

2.買い手(輸入者)がL/Cの開設をするとき

輸出者と輸入者との決済をL/C(決済に銀行が入るもの)にするときは、最初に輸入者が手続きします。このとき、輸出者は輸入者に対してプロフォーマインボイスを作成します。輸入者は、プロフォーマインボイスを参考にしてL/Cの開設依頼書を作成します。

3.買い手(輸入者)が外貨を購入するとき

買い手が銀行等から外貨を調達するときにプロフォーマインボイスを要求されるときがあります。

2.コマーシャルインボイス(輸入申告用の正規インボイス)

コマーシャルインボイスは、プロフォーマインボイスで妥結した後、正式に発行する書類です。税関への輸入申告は、コマーシャルインボイスのみが有効であり、プロフォーマは受けつけてもらえないです。なお、基本的に世間一般のインボイスは、このコマーシャルインボイスを指します。

インボイスに記載するべき事項と見本

それでは、実際にインボイスを使って記載するべき事項と注意点を確認していきます。

1.Shipper

荷物の輸出者を記載します。 例:氏名、住所、電話番号など

2.Consignee

輸入者(荷受人)を記載します。 例:氏名、住所、電話番号など

3.Notify party

アライバルノーティスの送付先のことです。多くの場合は、輸入者と同じため「SAME AS CONSIGNEE」と記載されています。

4.Port of loading

輸出国の空港、都市名、港名などを記入。記載方法は、航空と海上輸送で少し違います。

- 航空輸送の記載例:Bangkog, Thailand「Haneda, Japan」など。

- 海上輸送の記載例:Nagoya, Jpan(港名+国名)が一般的

5.Port of distination

輸入国における空港、都市名、港名などを記入します。

6.Carrier

荷物を搭載する船名などを記載します。

例:EMSの場合→EMS 航空輸送の場合→by Aircraft、海上の場合→ SITC○○ V261E

7.SAILING ON or ABOUT

出港予定の日付です。

8.Marks

備考欄です。各梱包ごとにシッピングマークを振っている場合は、そのマークを記入します。

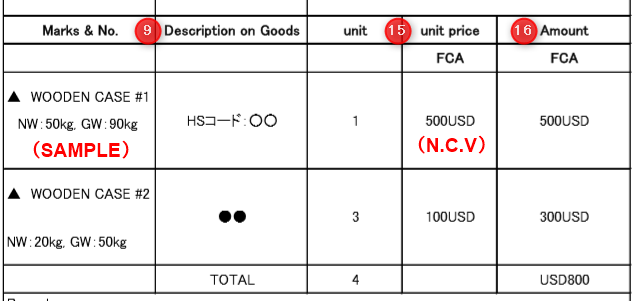

9.Description of Goods

貨物の要約を記載する場所です。必須ではありませんが、ここに「HSコード」を記載する方も多いです。ただし、輸出国側のコードが記載されているため、単なる目安にしかなりません。

例:Main Panel Systemなど

10.リマーク

ここには、貨物の原産国やインコタームズ上、トラブルになりやすい点を記載

例えば、貨物の原産国とは「MADE IN JAPAN」などの記載です。これは、EPAや特恵税率など、有利な税率の適用を受けるときに重要です。その他、輸入貿易管理令(外為法)やインコタームズの詳細事項等を記入する場合もあります。

11.支払い先情報

輸出者の受け取り口座情報を記載します。

12.INVOICE NO

インボイスナンバーと日付(インボイスの作成日)を記載します。インボイス番号の形は、特に決まっていません。各社、都合が良い番号を振っています。

13.Terms of Payment

支払い方法と期間などを記載します。

例: T/T、No Payment(無料の貨物)

14.SHIPPING MARK

荷印のことです。貨物と書類の整合性を高めるために任意のマークを外装等に貼り付けます。フォーマットは自由です。また、無理に記載する必要もなく、ブランク又は「N/M」とする方も多いです。

15.ユニット

ユニットとは、貨物の最小単位を示します。よって、この部分の表記方法は、取り扱う荷物により変わります。

16.アマウント

合計です。必ず「建値」も併せて記載します。なお、無償の貨物は「26USD / N.C.V」などと表記します。

17.輸出者のサイン

最後に輸出者のサインを記載します。サインをするこでインボイスの内容に責任を持つことを意味します。なお、サインは、手書きの証明、社印、印鑑など、どれでも良いです。

インボイスの作り方

インボイスは、税関が貨物の価値を判断し、関税・消費税を計算するための中心資料です。形式は自由ですが、「課税価格の算出に必要な情報が欠けないこと」が実務上の最重要ポイントです。

ここでは、貿易実務の現場で問題になりやすい項目を軸に、インボイス作成時に押さえるべき要点を整理します。

1. インボイス作成の基本方針

インボイスは輸出者が作成しますが、最終的に“そのインボイスを使って輸入申告するのは輸入者”です。そのため、輸入国税関が価格を正しく理解できる構造・情報粒度で作成します。

特に以下を欠くと、税関で追加資料の提出・再計算・審査保留が起きやすい部分です。

- 取引条件(インコタームズ)の明示

- 建値に含まれる費用の内訳

- 価格の算定根拠(1個単価 × 数量)

- 原産国情報

- 輸出者・輸入者の正確な情報

- 無償・割引・リベートの扱い

実務者が気をつけるべき点は、“税関が課税価格へ換算する際に迷わないこと”です。

2. 「課税価格(CIF)」に換算しやすい書き方をする

輸入申告の際、税関は商品代金をCIF価格に換算して課税を行います。そのため、インボイスの建値(FOB、CIF、DAP、DDPなど)が何であっても、CIFへ変換するための追加費用/控除費用を判断できる情報を必ず書く必要があります。

実務で最もトラブルになる例

- DDPでインボイスが来る → そのまま課税価格にすると過大納税

- FOBだがインボイスに輸出国内費用が書かれていない → 税関が「加算要素不足」と判断

- EXWだがピックアップ費用の記録がなく課税価格が組めない

- CIFと書きながら実際の運賃が別請求 → 価格差の説明ができず調査対象に

これらはインボイスの記載を少し整えるだけで防げます。

3. 実務者が押さえるべき「記載必須項目」

(※関税法基本通達 68-3-1 も踏まえた内容)

□(1)輸出者/輸入者

- 名称

- 住所

- 連絡先

- 税番号(VAT/TIN/EORI等がある場合)

- 輸入者欄が曖昧だと、輸入申告時に名義不一致で止まります。

□(2)品名・型番・仕様

税関の価格照合(NACCS)において、型番の有無で「妥当性の判定」が変わるため、

商品を識別できるレベルでの記載が望ましいです。

- 具体的な型番

- 材質

- 成分

- 用途

- 規格(サイズ、容量、スペック)

- 特に機械類・電子部品・化粧品・食品素材は、曖昧記載が引っ掛かりやすい領域です。

□(3)数量・単位・単価

課税価格の最小構成要素となる部分です。

- 数量(PCS、SET、KG、Lなど)

- 単価

- 通貨

- 小計

- 合計金額

割引(値引き)がある場合は、“割引理由”と“割引前価格”を記載する方が安全です。

(値引き理由の不明確さは“アンダーバリュー疑い”につながりやすい)

□(4)インコタームズ

必ず“Incoterms® 20XX”のバージョンまで書く。

例)

- FOB Shanghai, Incoterms®2020

- DAP Tokyo, Incoterms®2020

- バージョンを省くと、EXW/FOBの“引渡し地点”解釈などで実務トラブルが起きます。

□(5)原産国(Country of Origin)

EPA・特恵税率の活用、WTO評価ルール上の価格照合で重要。

例:Made in Japan

特定原産地証明を取得予定の場合は、インボイス記載の原産国が矛盾しないよう厳密に管理

□(6)輸送料金・保険代金の扱い

CIF換算するための“足し引き”が必要となるため、

インボイスに含む/含まないを明確化することが重要。

□(7)支払条件(Terms of Payment)

- T/T

- 30% deposit / 70% balance

- L/C at sight

- Open Account

- No payment(無償貨物)

支払条件が曖昧だと“価格の実在性”が疑われます。

□(8)無償貨物の書き方(非常に重要)

無償(サンプル、プレゼント、保証品交換)であっても、貨物本来の価値(Fair Market Value)を書く → 併記で「N.C.V」「Free of charge」

例)

Unit Price:USD 25.00

Amount:USD 25.00(N.C.V/Free of Charge)

「0ドル」は脱税扱いになり得るため厳禁。

□(9)輸出者の署名

PDFの電子署名でも実務上は問題ありません。

署名がないと、輸入通関で追加照会が入ることがあります。

4. 実務者向け:「インボイスを作る前に必ず確認すべきチェックポイント」

現場で最も多いトラブルは、インコタームズ・建値・価格構成の矛盾です。

チェックすべきはこの 6 つ

- 建値(FOB/CIF/EXW/DDP)が明確か

- 建値に含む費用/含まない費用が説明できるか

- 割引・無償・値引きの根拠は書かれているか

- 数量・型番・仕様が税関で識別可能か

- 原産国の証明と矛盾がないか

- 輸送書類(B/L・AWB)と記載内容が一致しているか

5. インボイスの作り方:実務でおススメの手順

手順1:取引条件(インコタームズ)を決める

これが曖昧なまま作成すると、課税価格で必ず揉める。

手順2:建値に含める費用を整理

例)DDP → 日本側費用を“すべて含む建値”

→ しかし輸入通関では DDP → CIF へ換算するため「控除費用」が発生。

手順3:商品情報の粒度を決める

曖昧記載は税関照会の原因。

特に以下は必須レベル。

- 型番

- 材質

- 用途

- 規格

- 成分(食品・化学品)

手順4:単価 × 数量 の整合性を確認

課税価格の基礎。

請求書や契約書と金額がズレると、追加資料要求が起きる。

手順5:原産国情報の統一

EPA適用予定なら、証明と矛盾しない記載が重要。

手順6:社内承認 → 署名 → PDF管理

社内監査・銀行監査・税関審査に備え、インボイスは改訂履歴(Version管理)を残す方が実務的に強い。

インボイスを作成する為のツールは?

中小規模の輸出者では、エクセルが最もよく使われています。

- 自社用のテンプレートを一度作れば、案件ごとに流用しやすい。

- 列の追加や表現の変更がしやすく、実務に合わせてすぐ調整できる。

- インボイス、パッキングリスト、見積書などを同じブックで管理しやすい。

一方で、案件数が増えると、バージョン管理や入力ミスのリスクが高まります。型番や数量を毎回手入力している場合は、コピー・ペーストのミスが起きやすいため、社内でのダブルチェック体制が重要です。

輸出入を日常的に行うメーカーや商社では、国内の販売管理システムや会計ソフトから、請求書データをそのままインボイスに流用するケースもあります。

- 受注データや在庫データと連動できるので、数量や単価の整合性が取りやすい。

- 国内向け請求書と海外向けインボイスの金額をそろえやすい。

また、最近では、クラウド型のインボイス作成ソフトなどもあります。

6. まとめ(実務者向け)

- インボイスは「税関が価格を判断するための一次情報」

- 形式自由だが、課税価格(CIF)への換算を迷わせない構造が必須

- インコタームズの明示、割引理由、費用内訳、原産国は重要

- 無償貨物は本来価値+「N.C.V」を書く

- B/L・AWB との整合性は必ず確認

- 改訂履歴を残すことで監査・税関照会に強くなる

なお、国際郵便やフェデックス、DHLなどは、このインボイスのテンプレートがあります。こちらも合わせてご覧ください。

よくある疑問

最後にインボイスに関するよくある疑問を確認していきましょう!

無償(サンプル品)のインボイスの書き方は?

利益をのせる必要がない取引の場合、インボイスは、どうすればいいのでしょうか?

- プレゼントする場合

- 商業的なサンプル品を入れる場合

- 同じ会社間の輸入である場合

正解は、有償の物も無償の物もどちらも貨物本来の価格を記載します。その上で、無償の物は、数字と併記するように「N.C.V」と記入します。

貨物本来の価格(価値)を書きます。0円で取引しているから、0円と書くのは間違いです。先方との取引価格ではないです。貨物が持つ価値を記載します。

インボイスに関する犯罪行為・アンダーバリューとは?

on or about / sailing on or aboutの意味は?

インボイスとインコタームズ(貿易条件)の関係とは?

例えば、インコタームズの内「DDP」のインボイスには、次の費用が含まれています。税関の輸入申告に対する価格は「CIF」を基準とします。下記の一覧でいうと、課税価格に含めるべき費用は、1番と2番のみです。建値がDDPのインボイスをそのまま課税価格にすると、過大な納税につながります。よって、必ずインボイスの建値を確認し、CIF価格に換算する作業をします。

- 国際輸送費

- 日本側の荷揚げ費用

- 通関費用

- 関税と諸税

- 日本国内配送

各インコタームズとインボイスの関係

上記の通り、インボイスの価格は、税関申告時に「CIF」に換算する必要があります。よって、貿易条件によっては、商品の価格に費用を足したり、引いたりすることが必要です。

例えば、建値がFOBであれば、国際輸送代金+保険代金などを商品代金に足します。EXWであれば、さらにさかのぼり、輸出国内費用を追加する必要があります。他方、DDPなどのD条件は、日本の港以降の代金を引く必要があります。CIFに換算するために追加するべき費用又は、控除するべき費用を証明することが重要です。

輸出申告価格とインボイスの関係

例えば、インボイスの建値が「CIP」になっている場合は、相手先国までの輸送費及び保険代金の合計を引いた価格がFOBです。これが輸出申告価格です。

まとめ

- インボイスは、納品書、明細書、送付書の3つの役割

- インボイスは、相手国の税関が貨物の価格を知るために重要な書類

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次