日本に商品の輸入を検討するときは、その商品を本当に輸入できるのか?を調べる必要があります。日本には、輸入を禁止したり、制限したりする物があるからです。

この記事では、万が一、輸入禁止の物を輸入しようとした場合に行われる「積み戻し(シップバック)」と「滅却(破棄)処分」についてご紹介しています。

- 積み戻しとは、輸出国にそのまま返送すること

- 滅却とは、日本の港や空港において商品を破棄すること

税関から輸入が不許可とされた場合、輸入者は、上記2つの内、どちらかを選択します。多くの場合は、費用や日数などのことを考えて2番の滅却を選びます。

=破棄や滅却、積戻しなど、基本的に輸入者の費用と責任の下で行われます。

積戻し(シップバック)は原則として輸出者の同意が必要です。また、返送先が輸出国であるとは限らないです。(第三国宛も可能)

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

輸入不許可のリスクとは?

日本に外国の貨物を輸入するときは、その目的・手段・物などに関わらず、すべて税関の許可を受けます。許可を受けずに、商品を持ち込めば密輸行為となり、悪質性・故意・量次第で、最悪、逮捕されます。ただし、輸入する物を正しく申告したからといって、すべて輸入できるわけではありません。輸入品は、大きく分けると以下3つに分類されます。

- 輸入禁止品

- 輸入制限品

- 通常輸入が許可されている

- 輸入禁制品とは、関税法第69条の11の2で定められている品目に該当する物です。

- 輸入制限品とは、輸入するにあたり特別な許可を必要とする品目です。

- 通常品は、関税法上の問題がなければ、特に制限もなく輸入が許可される物です。

もし、あなたの輸入する物が1番に該当する場合は、輸入は不可。2番に該当する場合は、品目ごとに定められている条件をクリアする必要があります。3に該当する品目であれば、インボイスやパッキングリストなどの輸入書類を揃えて税関に正しく申告をして納税をすれば、引き取れます。まずは、輸入する物によって、禁止されていたり、制限されていたりする物があることを覚えておきましょう!

では、上記1~3を詳しく確認していきましょう!

輸入できない。又は難しい3つのケース

輸入できない三つのケースを確認していきましょう。

- 輸入禁止物品

- 他法令など、必要な許可を受けていない物

- 定められている基準以下の物

1.輸入禁止物品である物

輸入禁止物品のことを別名「輸入禁制品」といいます。

例えば、武器の開発につながるもの、人体に有毒な作用をもたらす粉、風俗を害する書物、著作権侵害貨物、偽造硬貨、通常、日本国内で犯罪行為になる物は、輸入禁止です。あなたの輸入する貨物が、この禁制品に該当している場合、輸入不許可です。また、輸入する数量等が極めて悪質であるときは、宛先人が逮捕されることもあります。

2.他法令など、必要な許可を受けていないもの

「輸入禁止とはなっていない。ただし、その輸入には、一定の条件をつけているもの」があります。これらを「輸入承認貨物」や「他法令の確認貨物」といいます。輸入承認貨物とは、その貨物を輸入するにあたり、税関とは別に経済産業大臣から承認を受けなければ輸入許可にならないです。

例えば、あさり、いわし、たら、ホタテ貝、のり、まぐろ、かになどの魚介類などの一次産品などから始まり、農薬や漁船などの機械製品まで意外に多くの物が指定されています。アパレル系の輸入をしている方は、ワシントン条約に該当する物の輸入が多いです。このときも、この輸入承認を必要とします。

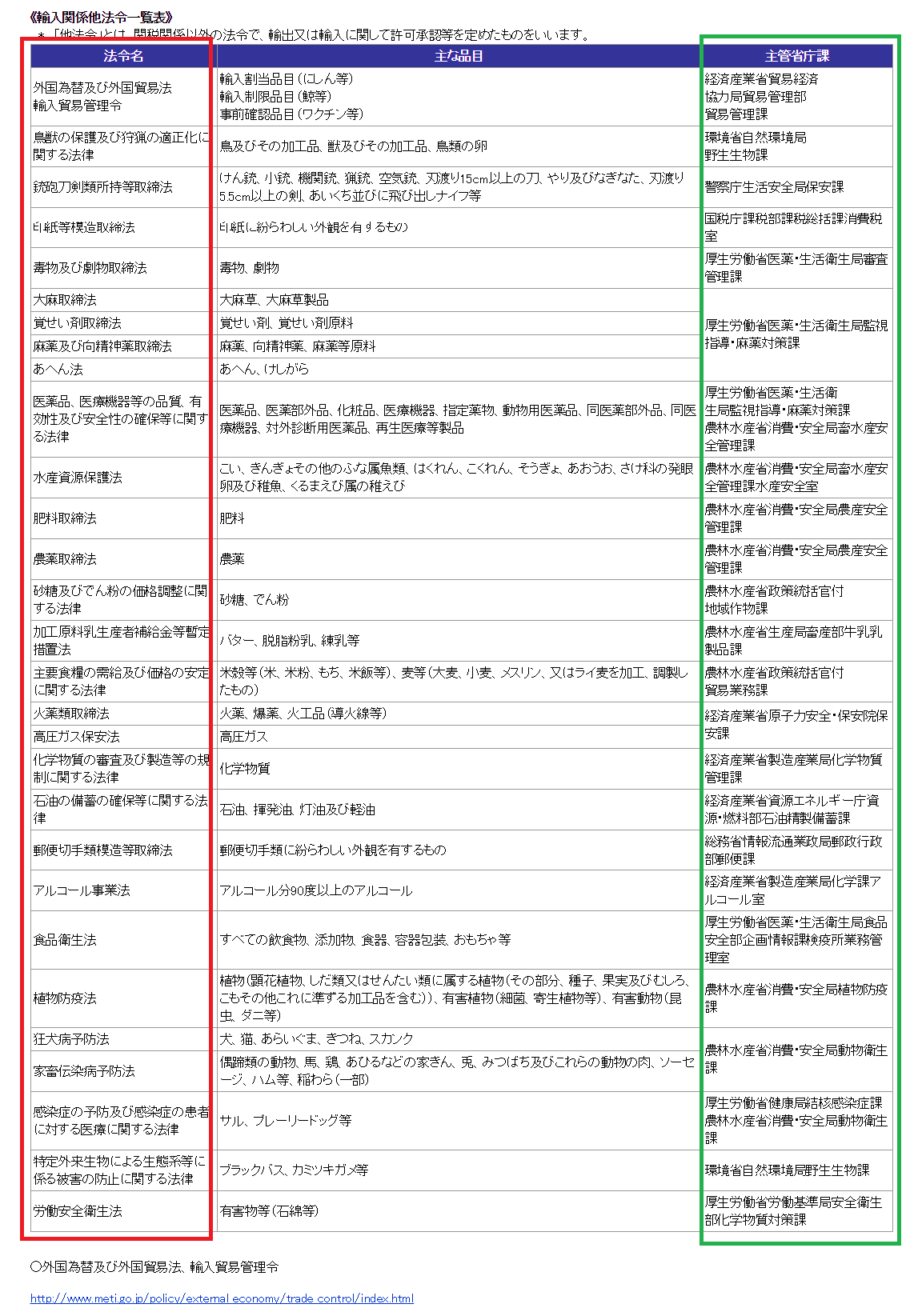

一方、他法令の貨物とは、税関の許可を受けるにあたり、関係する他機関から輸入の確認を受けておかなければならない物です。

例えば、食品や薬関係であれば、厚生省。植物・果物関係であれば農林水産省です。

関連記事:他法令一覧表(税関) その貨物を輸入できるのか?を確認する方法

税関:(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm)

3.定められている基準以下の物であるとき

2番と関係することですが、輸入する商品が国が定める安全基準以下である物は輸入できません。

例えば、何らかの食品を輸入するとします。食品の原料の中に「日本で禁止されている添加物」が含まれていると輸入禁止です。(外国がOKでも日本で規制されている物も多い)また、果物であれば、表面に病害虫がいないこと、使われている農薬が規定以下の基準であることが条件です。牛肉は、狂牛病が発生していない国からの牛肉にであること。鶏肉であれば、鳥インフルエンザが終焉している国からの輸入が条件です。電化製品であれば、日本の電気用品の基準に合致することが条件です。

このように、輸入する商品によっては「日本側の基準と合致すること」の条件が付されていることが多いです。つまり、これらの条件を満たさない限り、輸入は不許可です。

輸入不許可の場合の貨物の取り扱い

では、実際に現地のネットショップや販売者から商品を購入したとして、それが日本の港や空港で留め置かれている場合を想像してみましょう。通常、税関の審査は、空港や港に設けられている保税施設(許可前貨物を保管する場所)に保管された状態で行われます。このとき、税関は、インボイスやパッキングリストなどの書類をチェックして、輸入の可否を判断します。

この審査の結果、輸入許可となれば、国内へ配送されていきます。一方、輸入不許可となった場合は、次の2つから選ぶことが求められます。税関が輸入不許可を出した時点で、あなたが貨物を所有していたとしても、それを日本へ入れることは不可能です。したがって、この場合は、積戻しか、滅却処分のどちらかを選びます。

- 積み戻し

- 滅却処分

1.積み戻し

積戻しとは、輸出者(商品の販売者)に対して、商品を返品することです。この場合、税関には、積戻し申請などをします。また、合わせて販売者サイドに、輸入不許可により、積戻しをする旨を通知します。ただし、この場は、輸出者サイドは、積戻しを拒否することもあります。積戻しにも船賃が発生するため、経済的だとは言えません。そこで、現実的には、滅却処分をすることが多いです。

2.滅却処分(破棄)

滅却(めっきゃく)とは、商品を「ゴミ」となるように処分(=壊す)し、再利用が一切、できない形にすることです。

- 禁止品に該当するものであること

- 日本の空港又は港近くで貨物を処分

- 輸入商品の全量を滅却(一部のみ不可)

- 貨物の取り扱いができる者:指定の破棄業者のみ

- 滅却費用は輸入者が全額負担します

- 税関判断は、一切、考慮されない。

- 全て自己責任の世界

具体的な滅却処分は、次のように進めていきます。

- 税関から輸入不許可を告げられます。

- 積戻し又は滅却を選択する。

- 滅却を申請するときは、指定の破棄業者と委託契約をする。(内容や個数などを伝える。)

- 税関に滅却申請をする。ケースによっては、滅却現場に税関職員が立ち会う。

- 廃棄物を処分業者に引き渡す。→輸入者はマニフェストを受け取る。

- マニフェストは、廃棄物の受け渡しを記録する書類。これを保存して滅却をしたことを証明する。

- 滅却費用には、貨物の移動費用と処分費用の2つがかかる。

- もし、貨物がいわゆる資源ごみに該当する場合は、その分が減額される。

- 破棄料金は、各港湾の指定の業者が定めており、表には中々、出てこない。

以上の2つが税関から不許可になったときに、輸入者が取れる選択です。

どちらの方法でも考えておくべきこと

輸入者は、不許可になった時点で、積戻し又は、滅却の処分を選びます。どちらの方法を選んでも、輸入者がすべての費用を負担する必要があります。

例えば、ダイエットや美容目的などで、薬機法の規制をうける美顔器などを輸入する方があります。これらの美顔器は、一定の規制を受ける可能性があります。もし、厚生局などの判断で美顔器とみなされた場合は、自分の費用で返送をするか、専門の業者に頼み、跡形もなく壊して処分してもらいます。この2つ以外の選択は、認められていないです。

リスクを軽減するためには?

では、日本に輸入するときのリスクを少しでも軽くするときは、どのような点に気を付ければいいのでしょうか?大きく分けると、次の2点です。

- 禁止物品や他法令の確認を怠らない。

- 品質保持契約を結ぶ

- 損害保険に特約を付ける

1.禁止物品や他法令の確認を怠らない。

まずは、大前提として、その輸入貨物は、禁止物品に該当しないのか? 必要な他法令はあるのか? または、承認があるのか?を確認することが望ましいです。他法令一覧表(税関)にリストアップされていないことを確認します。

もし、心配であれば、税関に事前教示制度をして、関税分類の特定をしていただくと同時に、他法令の有無を合わせて確認してもらうと良いです。税関が設置しているカスタムアンサーなども活用をします。決して自分の思い込みで判断するのではなく、必ずプロの目線を入れて判断しましょう。

- 禁止物品でないこと

- 何の他法令に該当するのか?

を調べるようにしましょう!

2.品質保持契約を結ぶ

輸出者との契約により「品質保持」を約束するのも一つの方法です。

例えば、ある食品を製造してもらい、日本に輸入するとします。あらかじめ、日本で禁止されている添加物を伝えた上で製造してもらいます。しかし、実際、製造して出来上がった物には、日本で禁止されている添加物が含まれていた。よって、日本に輸入ができなかった。この場合、輸出者側の費用負担で対処するなど、製品の品質などに責任を持たせることも有効です。

要は、日本の法律に適合する製品に仕上げることを品質保持契約でかわし、それを破ったことによる損失は、輸出者の責任で行われることを書面で決めておきます。もちろん、この契約があるからといっても、日本税関に対する責任者は、輸入者であることに違いはないです。しかし、その後の費用の清算をするときに、輸出者側に責任をぶつけられます。

3.損害保険に特約を付ける。

輸入リスクに備える手段として、損害保険の活用も検討する価値があります。通常の貨物保険(海上保険・運送保険)では、輸送中の破損や紛失といった物理的損害はカバーされますが、「輸入不許可による積戻し」や「滅却処分」の費用は、補償の対象外となっているのが一般的です。

しかし、保険会社によっては、「輸入不許可補償特約」や「積戻し費用補償特約」といった特約を付帯することで、こうしたリスクに備えることも可能です。たとえば、以下のような費用をカバーする特約があります。

- 日本の税関で輸入許可が下りずに発生した積戻し費用

- 貨物の滅却処分にかかる費用

- 検疫や審査の遅延によって生じた保管費用や逸失利益の一部(一部保険に限る)

ただし、これらの特約は一般契約には含まれておらず、保険会社との個別交渉が必要です。また、法令違反や虚偽申告による不許可の場合は、補償対象外となる点にも注意が必要です。

輸入品が法令による制限を受ける可能性がある、あるいは商品の性質上リスクが高いと判断される場合は、事前に保険会社や専門の代理店に相談し、必要な特約の有無や保険料を確認しておくと安心です。

まとめ

- 商品には、輸入できる物とできないものがある。

- できる物であっても、一定の条件が付されていることが多い。

- 条件をクリアしない限り輸入は不許可

- 不許可になったときは、積戻しまたは滅却のどちらかを選ぶ

- どちらの場合であっても輸入者がすべての責任を持つ

- ただし、この部分のリスクも輸出者側と個別契約を結ぶことで小さくできる。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次