海外から肉(ソーセージやハム)を輸入する場合は、どのような規制があるのでしょうか? 輸入する上で検討するべきことを説明していきます。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海外から肉を輸入するときに考えること

海外から肉を輸入する場合は、肉ならではの様々な規制があります。この規制により、他の貨物を輸入する場合よりも輸入難易度は高いです。まずは、輸入難易度の実情、リスク等を知って頂き、輸入を実行するかを検討することから始めるといいでしょう。

肉の輸入は、こんな現実

まず、肉の輸入ビジネスには、以下の特徴があります。

- 輸入規制が厳しい。

- 仕入れロットが大きい。

- 薄利多売ビジネス

- 輸入手続きの難易度が高い

- 全量破棄のリスクがある

よって、肉を輸入できる方は、現時点である一定の販売量があるかたです。何も販売先がない方、肉の知識が乏しい方が参入する業界ではないです。その上で、次の観点で肉の輸入を検討してみましょう!

- それは、商売になるのか?

- 資金リスク、社会的なリスクがある。それでも対処できる?

- 病原性リスクもある。

観点1.それは商売になるのか?

肉の輸入ビジネスを検討するときは「日本の肉の輸入状況」を確認します。

- どこの国から輸入されているのか?

- それがいくらで輸入されているのか?

これらの情報は、貿易統計で確認ができます。貿易統計情のの価格はCIFです。

CIF=商品代金+日本までの輸送費+保険代金+その他、加算するべき費用

つまり、貿易統計のデータをみるだけで日本の港につけるまでの価格がわかります。基本的に肉の最小輸入単位(MOQ)は、10トン~15トンが多いです。

この規模感で仕入れられる点、肉の単価などを含めて検討しましょう!

観点2.資金的、社会的なリスクが大きい。それでも対応できる>

次に肉を輸入するときの最大のリスクと商流を想定します。

- リスク=全損+破棄料+名前の公表

- 商流=商品の上流から下流までの流通を意味します。

輸入する最大のリスクと商流を想定しておくことが重要です。

例えば、輸入食品検査で不合格になった場合は、輸入不許可になり、全量破棄をするか、積み戻し(外国に戻すこと)の義務を負います。もちろん、この命令に対する補償は一切されないため、肉の仕入れ代金を含めて、すべて輸入者の損失です。また、あわせて厚生省などから「違反品を輸入した者」として、社名が広く公表されます。

また、肉を輸入するときは、上流(仕入れ先)~下流(日本の販売先)まで発生するであろうリスクを想定しておきます。イメージでいうと、すべて「お膳立て」がされていて、どのような場合でもそれに対処する「受け皿」がある状況を作っておきます。

損失を抱える覚悟はありますか? もし、検査に不合格になった場合、全量破棄などにしっかりと対処できるのかを考えられていますか?

観点3.病原性リスクもあり!

他、病原性リスクもあります。これが肉を輸入するときにやっかいなリスクです。

例えば、牛肉で有名な病気と言えば「狂牛病(きょうぎゅうびょう)」ですね。鶏であれば「鳥インフルエンザ」などがあります。もし、これらの病気が発生すると、原則としてその国からの輸入は、すべて禁止対象物品に指定されてしまいます。

商品代金などの最大損失は、人間側である程度、コントロールできます。しかし、病原性リスクに限ると、自然発生する物であるため、これをコントロールすることは不可能です。

肉の輸入で関係する3つの法令

肉の輸入で関係する法律は、次の3つです。

- 家畜伝染病予防法

- 食品衛生法

- 食品表示法

1.家畜伝染病予防法

肉製品による伝染病を予防するための法律です。監督省庁は農林水産省です。手続きなどは、日本各地にある「動物検疫所」で行います。まずは、この法律で定められている「輸入禁止対象国になっていないか」「衛生条件を満たすのか」などを確認することからスタートします。

2.食品衛生法

輸入食品の安全性を保つための法律です。監督省庁は厚生労働省で、実際の手続きなどは、日本各地にある「食品検疫所」で行います。先の家畜伝染病予防法との関係は、最初に家畜伝染病予防法で問題ないのかを審査された後、食品の安全性に問題がないのかが審査されます。つまり、第一次が家畜伝染病予防法、第二次が食品衛生法の関連から審査されます。

3.食品表示法

輸入許可後にそれを日本国内で販売するときに関係する法律です。スーパーマーケットなどで販売されている輸入食品を確認すると、必ず日本語で書かれたラベルが貼り付けられているはずです。それが「食品表示法」に基づく行為です。つまり、輸入した商品を国内へ販売する場合(一般小売)は、いずれかの時点で「日本語のラベルを貼り付ける作業」が必要になります。それが日本の納品先なのか、それとも現地で行ってもらうのかなど、やり方は様々です。

肉には2種類あり!洗浄国制度とは?

大別すると、肉には、生肉と加工肉の2種類があります。

- 生肉=洗浄国のみから輸入可能

- 加工肉=その他の国から輸入可能

との決まりがあります。仕入れ先を探す際は、日本側の検疫基準である洗浄国や非洗浄国も含めて検討しましょう!

肉の関税を調べる方法

肉を輸入するときの輸入諸税は、関税及び輸入消費税がかかります。特に牛肉の関税は非常に高額です。しっかりと輸入原価を計算しましょう!

豚肉には、関税割り当てが設定されています。関税割り当てとは、一定の数量のみ低率の関税率を適用し、それを上回る部分には高い関税率をかける仕組みです。

関税上、有利な国は「特別特恵国(とくべつとっけい)」です。これの国を原産国とする物は、数量制限もなく、関税無税で輸入ができます。ただし、上記の「洗浄国」に含まれている国は少ないため注意が必要ですその他、EPA(関税ゼロ貿易協定)を結んでいる国であれば「オーストラリア」が有望です。ここは、牛肉の品質基準が高く、牛肉にかかる関税率も将来的に撤廃されることが決まっています。

肉の輸入法規制や関税率を調べる方法

肉の仕入れ先の見つけ方

海外の肉は、どこで仕入れ先を見つければいいのでしょうか?

最も確実な方法は、ジェトロなどが主催する展示会にでたり、仕入れ先を探すサービスを利用したりする方法です。また、在日大使館にある商務部でも見つけられます。詳しくは「輸入の仕入れ先を探す方法」をご覧ください。誰でもすぐに実行できる方法であれば「アリババ」や「EC21」を使う方法もあります

仕入れ先から入手するべき書類

肉を輸入するときには、いくつかの書類が必要です。海外の仕入れ先を開拓する際は、これらの書類を用意してくれるのか?の観点でも検討しましょう。

- 特定原産地証明書

- 衛生証明書

特定原産地証明書とは?

日本とEPA協定(関税をゼロにする協定)を結んでいる16か国を原産品とするものは、他国よりも優遇した関税率を適用しています。この制度を受けるためには、日本の税関に「海外で発行された特定原産地証明書」を提出します。

詳細は、EPA輸入ガイド1をご覧ください。

輸出国検査証明書(衛生証明書)

先の特定原産地証明書が任意の書類であるとすると、衛生証明書は「強制」です。日本側で輸入するときに必要な書類であるため、しっかりと要求してください。この衛生証明書は、日本で通関を行うさいに動物検疫所と食品検疫所に提出します。(原本1通でOKです。動物検疫所→食品検疫所と流して提出します)

仕入れ先に衛生証明書を要求するときは「Health certificate」などと伝えましょう。

仕入れ先との交渉内容

輸入するときの仕入れ先とは「最低購入数量と単価」、「サンプル品の有無」、「貿易条件」などを交渉します。具体的には、以下の通りです。

交渉1.最低注文数量と単価を交渉する。

卸売りで購入するときは、必ず最低購入数量が定められています。つまり、それ以上の数量でなければ売らないという条件です。肉の場合、最低注文数量が「10トン」や「15トン」になっている場合が多いです。そして、これに加えて購入単価が示されています。

例えば、最低注文数量が10トンだとします。このとき、単価と発注数量との関係は、次のように指定されている場合が多いです。

- 200ドル/1トン(単価)10トンまでの料金

- 150ドル/1トン(単価)11トン以上~〇〇トン以下の料金

一度の注文につき、できるだけ多くの商品を購入すれば、その分だけ「単価を安くする」仕組みをとっている場合が多いです。また、これを継続的に購入をすればするほど、仕入れ先との信頼関係ができて、さらに有利な価格を案内してくれる可能性もあります。

交渉2.適用する貿易条件(CIFとFOBなど)を考える。

貿易条件とは、輸入者と輸出者の間で「どのようなタイミングで責任が切り替わるのか」「どちらが船賃や海上保険を支払うのか」を定義する貿易の型です。

例えば、あなたが「CIF名古屋」と提示をすれば、貿易相手は「外国から名古屋港までの船賃と海上保険料を負担しなければならない」と理解します。これが「FOBホーチミン」であれば、輸出者はホーチミン港に停泊している本船に船積みするまでをしなければならないと理解できます。それ以降の船積みの手配は、輸入者が行うと理解しているのです。

世界的に決められている貿易条件の型を提示するだけで、お互いの負担部分(船賃や海上保険料金、関税など)をしっかりと認識できます。この型のことを「インコタームズ」と言います。これから仕入れ先と交渉する場合は「どのインコタームズを適用するのか」を輸出者と取り決めることが重要です。

交渉3.食品表示法の「表示ラベルの貼り付け」をしてもらえるのか確認する。

日本で食品を輸入して販売するときには「食品表示法(しょくひんひょうじほう)」を守る必要があります。食品表示法とは、輸入されてくる商品の内容物がわかるように、日本語などの説明ラベルの貼り付けることを義務付けている法律です。

輸入者は仕入れから日本販売までのいずれかのタイミングで、輸入商品の外装部分に、このラベルを貼り付ける必要があります。もし、この作業を海外で行うのであれば、あらかじめ日本語記載の袋やラベルなどを送付しておきます。

輸送方法・どうやって日本に持ってくる?

外国の商品を購入したら船や航空機などで輸送してきます。このとき、一般的なのは船での輸送です。航空機は、輸送時間も早く、鮮度を維持するためには最適な方法です。

しかし、一度に運べられる量も限られているため、どうしても商品に対する輸送コストが高くなってしまいます。この理由から、外国から食料品を輸送する場合は「食料品用のコンテナ」へ入れて船で輸送するのが一般的です。詳細はリーファーコンテナ入門をご覧ください。

関連疑問1.リーファーコンテナの余談:混載ってあり得る?

温度調整が可能なリーファーコンテナを混載で輸送することはあるのでしょうか。確かに温度設定が同じである貨物であれば、運べるはずです。しかし、肉類のリーファーコンテナの混載便はないと考えてもいいです。それは「検疫上の問題」です。

たとえば、リーファーコンテナの中にA社、B社、C社、D社のそれぞれの肉があるとします。このとき、A社の肉が検疫上の問題により引っかかると、B社、C社、D社の製品もすべて「消毒」や「破棄命令」の対象になります。検疫で問題があった物だけではなく「コンテナの内部にあった全ての物」に対してなされるのです。

この事実を考えると、肉類などをリーファーコンテナの混載で運ぶのは、かなりのリスクがあるとわかりますよね。よって、肉類を運ぶリーファー混載はないと考えた方が良いです。

関連疑問2.先行してサンプル品が欲しい場合は、どうしたら良い?

いきなり10トンや20トンものお肉を輸入すると、色々な部分で不安ですね。「品質的に問題ないのか?」「食味は良いのか?」などを試したいはずです。その場合はサンプル品を送ってもらいます。但し、有料が多いです。

サンプル品を送ってもらうときは、基本的に航空便を使います。サンプル品としてすぐに思いつくのが「ドアツードア配送(クール国際便など)」です。しかし、この方法であると「動物検疫」でひっかる可能性が高いです。

動物検疫所の職員の見解によると「クールのドアツードアの輸送方法で、サンプルを送付することもできます。ただし、日本側で没収する可能性が非常に高い」とのことです。せっかく、サンプル品を取り寄せたのに没収されては意味がありませんね。そこでお勧めするのが「航空便での輸送」です。

先ほど述べた通り、航空便は少量の貨物を素早く輸送することに適しています。さらに、ドアツードアの宅配貨物にはない「封印」などがされているため、検疫上の問題も少ないです。少量の商業貨物を輸入するのには、最も適している方法になります。サンプル品を請求するさいの輸送方法は、航空便を利用するようにしてください。そして、本貨物を輸入するときは「リーファーコンテナ」を利用します。

輸入許可後のお肉の保管方法

肉類の輸入には、港近くにある冷蔵施設への搬入が欠かせません。ここで家畜伝染病予防に基づく検査を受けるためです。輸入許可を受けた後は、この施設から別の冷蔵施設へ移動することもできますし、このまま保管をしてもらい「自社の冷蔵庫感覚」で必要なときに、必要な分を出庫してもらうこともできます。

例えば、ある冷蔵施設に肉類を搬入して保管するには、次のようなコストが発生します。

- 保管料金

- 入出庫料金

- デバン料金

- 検査代金

これらの費用はすべて貨物の「㎥」あたりで計算されます。このうち、保管料金については「二期制」を取っている業者が多く、毎月の1~15日を一期、16日から月末までを二期としています。仮に、これらの期間以下の日数で保管したとしても、保管料金は一期分が請求されるためご注意ください。

輸入手続き

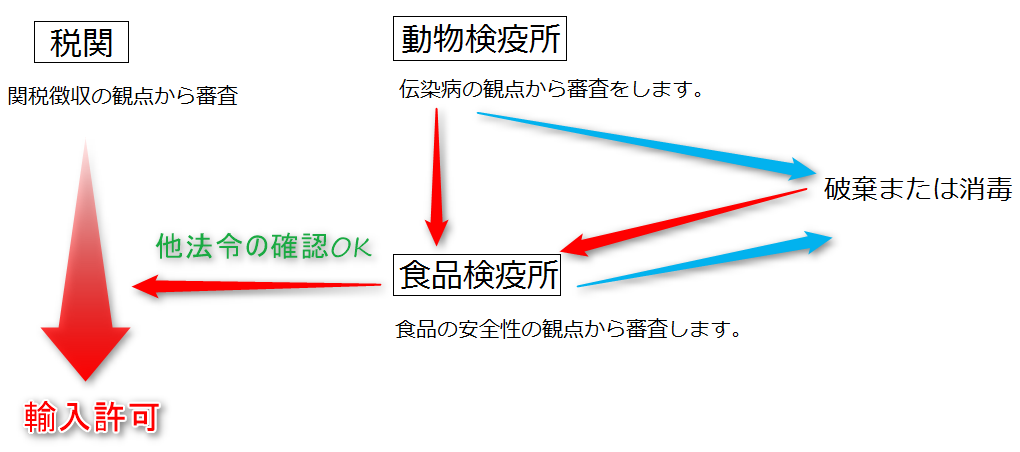

肉の輸入手続きは、税関の審査とは同時に「動物検疫所の審査」を受けます。

- 税関は関税徴収の観点から審査

- 動物検疫所は伝染病防止の観点から審査

- 食品検疫所は、食品の安全性の観点から審査

これらの審査は、同時並行的に進んでいき、最終的には動物検疫所と食品検疫所、それぞれに合格すると、税関から輸入許可がでます。

最初に動物検疫所の審査があり、その時点で不合格になると、厚生省への審査には至りません。つまり、動物検疫所の合格があって、食品検疫所の審査がなされます。

1.税関への手続き

税関へ提出する書類は、インボイス、パッキングリスト、アライバルノーティスのコピーです。もし、EPAを適用する場合は、特定原産地証明書のを税関へ提出します。同じ食品を輸入するが二回目以降であるなら、その時の許可を受けた「許可書」などを実績として提出してもいいです。どちらにしろ、厚生省と農林水産省からの「他法令の確認」を受けない限りは輸入許可には至りません。

2.動物検疫所への手続き

こちらは、輸入貨物から伝染病が蔓延しないことを目的とする審査です。この審査には輸入検査申請書と輸出国の政府が発行した衛生証明書が必要です。加工品(ハムやそーせージ)の場合は、これに加えて加工証明書なども必要です。これら2つまたは、それ以上の書類を動物検疫所に提出します。

関連質問:衛生証明書の原本は2枚必要なの?

衛生証明書は、一枚だけでいいです。衛生証明書は、動物検疫所と食品検疫所に提出します。しかし、このときの原本は、動物検疫所に提出→確認印を押される→確認印押印済の衛生証明書を食品検疫所に提出する流れです。

動物検疫所の審査の流れ

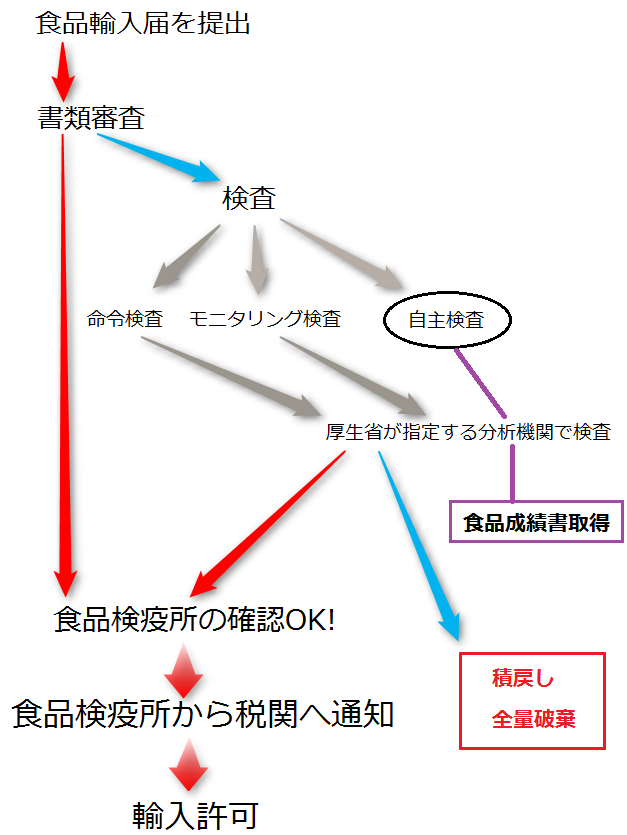

3.食品検疫所への手続き

輸入食品の安全性の観点から審査を行います。輸入者は、各地にある食品検疫所に「食品輸入届」を提出して審査を受けます。この審査に必要な書類は「動物検疫所の確認印が押された衛生証明書」と食品輸入届です。

税関審査、動物検疫、食品検疫の関係は、次の通りです。

肉の輸入ビジネスでかかる費用まとめ

| 費用 | 支払い先(通関業者を使用) | 支払い先(自分で通関) |

| 商品代金 | 仕入れ先 | 仕入れ先 |

| 外国から日本までの輸送料など | 仕入れ先またはフォワーダーなど | 仕入れ先またはフォワーダーなど |

| 関税・消費税 | 通関業者が立て替え | 税関 |

| 通関手数料 | 通関業者 | × |

| 通関取扱料 | 通関業者 | × |

| 食品届・動物検疫届・暫定八条申請料など | 通関業者 | × |

| コンテナのドレージ代金など | 通関業者 | 配送会社 |

| 税関検査料金 | 通関業者 | 配送会社 |

| 食品検査料 | 通関業者 | 厚生省の指定検査機関 |

| 冷蔵庫費用 | 通関業者 | 冷蔵庫を持っている会社 |

肉ビジネスのまとめ

今回は、海外の肉を自分で仕入れて販売するまでに必要になるすべての流れを説明しました。基本的に肉の輸入ビジネスは、薄利多売である事が前提です。そのため、いかに安く仕入れられるのかが重要になります。日本側のコストを圧縮することはなかなか難しいため、仕入れ先の単価の交渉と、船賃部分を丁寧に行うのが重要です。また、それと同時に、日本側で販売できる肉の量を増やすことが大切です。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次