こんな支援ができます!

日本国内で商品を購入するときは、日本円で支払います。他方、海外にいる人から商品を購入する場合は、外国通貨で支払います。取引する外国通貨は、取引相手の関係で異なります。

相手との関係上、自身が有利な立場なら、為替リスクがゼロの「円建て」で取引ができます。有利な立場にない場合は、一般的な通貨である米ドルでの取引をすることになるでしょう。

米ドル等、海外の通貨を受け取ったり、支払ったりする場合は、必ず「外国為替の影響」を受けます。為替相場とは、日本円と外国通貨を交換する比率です。この比率は、日々の受給バランスで決まり、刻一刻と変化ています。

「君がもっている100円のお金だったら、僕の持っている1ドルと交換してあげる」

例えば、海外の相手から1000ドル分の商品を購入したとしましょう。仮に1ドルが120円の時であれば、12万円(円換算)に相当します。しかし、為替レートは刻一刻と変化するため、状況によっては、さらに日本円換算の代金が高くなったり、安くなったりします。

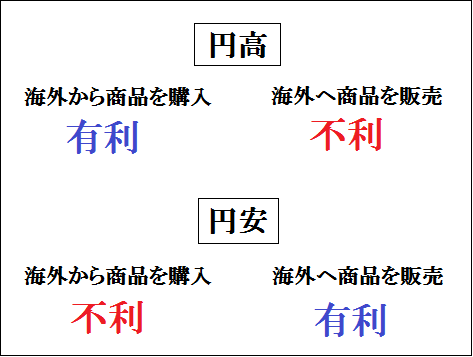

一般的に、為替レートが「円安(円の価値が低くなること)」になると、輸出取引で有利です。一方、「円高(円の価値が高くなること)」になると、輸入取引で有利です。輸出、輸入ともに外国為替の影響によって、収益が増えたり、減ったりするため、貿易では、為替の知識が重要です。

そこで、この記事では、貿易取引を行う企業にとって、円高や円安がどのような影響を与えるのかをご説明します。

円高と輸入の関係~円高は輸入に有利なの?

外国為替と企業の関係

外国為替とは、お金とお金を交換することです。

「本日の円相場は、1ドル=100円で取引されています。」

上記のような円相場をお聞きになる方も多いでしょう。こちらは、日本円とアメリカドルを交換するときに、いくらで交換できるか?を伝えています。

例えば、今、日本円で1,000円を持っているとしましょう。これをアメリカドルに交換したい場合は、何ドルと交換できるのか?ということですね!

円の価値の方が高ければ、少ない日本円で米ドルと交換できます。(円高)この逆の場合は、日本円を多く支払わないと米ドルに交換できないです。(円安)

一見すると、為替とは単なる「お金の交換」だと考えてしまいます。しかし、実は、この為替の良し悪しは、輸入や輸出に大きな影響を与えます。

例えば、ある自動車会社では「1円の円高によって、数百億円の利益が吹き飛ぶ」と言われます。大量の商品を輸出しているため「少しの為替の変化」が収益に大きな影響を与えます。しかし、だからといって、円高が悪いわけではありません。輸出とは逆の輸入時には、有利になるからです。

円高になると、スーパーやデパートなどでは「円高還元(かんげん)セール」などを開きます。為替レートが円高になったため、これまでよりも安く仕入れられるようになったからです。つまり、円高、円安とは、輸出する企業と輸入する企業など、立場の違いによって、メリットにもなり、デメリットにもなります。これが外国為替と会社の関係です。

- 円高で有利な所:輸入する企業

- 円安で有利な所:輸出する企業

円高と円安の意味とは?

外国為替には「円高」と「円安」があります。この意味を学ぶことによって「なぜ、円安であると輸出企業が儲かるのか?」「なぜ、円高であると輸入企業儲かるのか?」を理解できます。この記事を通して、円安と円高を正しく理解しましょう!

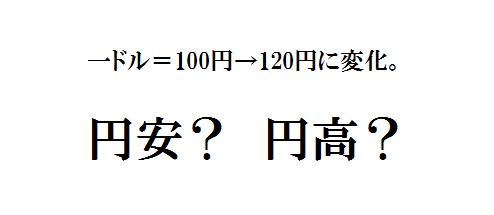

ここでひとつ質問をします。例えば現在、「1ドル=100円」の相場だとします。仮に、これが「1$=120円」になったとすると……

これは円安ですか? それとも円高ですか?

答えは、円安です。100円から120円に変化するため、円が高くなった。だから円高だと勘違いすることが多いです。しかし、これは、覚え方が逆です。正しくは「円の価値が安くなったため、120円を支払わないと、1ドルに交換できない」ということです。

これまでは、1ドルを交換するときは100円を支払えばよかったのに、今では、120円支払わないと1ドルに交換してもらえません。だから円の価値が安くなると考えて「円安」と言います。

では、この円安と円高によって、輸出と輸入は、どのような影響を受けるのかを考えてみましょう!

輸出取引における影響

例えば、1ドル100円のパンを輸出するとします。このとき、パンが1つ売れれば100円を受け取れます。一方で1ドル120円(円安)になったらいかがでしょうか? パンが 1 つ売れれば、120 円を受け取ることになります。円安の方が受け取れる収益が大きいことがわかります。

輸入取引における影響

逆に輸入取引を考えてみます。1ドルが80円のときにチェリーを購入するとなると、1つのチェリーあたり80円を支払います。これが1ドルが100円になった場合はいかがでしょうか? 同じチェリーを輸入するのに、100円を支払わなければなりません。これが円安における輸入企業への影響です。

上記の2つの事例からもわかる通り、輸入取引と輸出取引は、完全に反対の影響を受けます。輸出企業が有利なときは、輸入企業に不利。逆に輸入企業に有利なときは、輸出に不利なのです。

円安・円高のメリット、デメリット

一般的に輸出場合は、「円安」が有利です。一方、輸入の場合は「円高」が有利です。なぜ、なのでしょうか? 具定例で説明していきます。

例えば「1ドル=100円」のとき、100円の工芸品を外国で販売するとします。

日本円換算で10,000円を売上げるためには、100個の工芸品を販売することになります。もし、為替レートが「1ドル=80」になると、10000円の売上をあげために125個の工芸品を販売しなければならなくなります。または、販売数量を100個に固定するなら、一つ当たりの価格を100円から125円に上げる必要がありますね。

反対に、為替相場が円安に進むと「現地の販売価格」を下げられます。つまり、現地での価格の競争力を上げることができます。「円高になると輸出企業の価格競争力が落ちる」「円安であれば、価格競争力があがる」のは、このような為替との関係から生まれる物です。日本から輸出する企業にとっては、適度な円安が望ましいです。

一方、輸入の場合を考えてみましょう!

2009年の後半から~2013年の前半まで「1ドル=80円台」の円高になりました。当時、デパートやスーパーでは「円高還元セール」を催していました。多くの輸入商品が安く販売されていましたので、思わず衝動買いをしてしまった方は多いのでないでしょうか? なぜ円高だと安く仕入れることができるのでしょうか? これも、具体的な数字で計算していきます。

今、海外に60ドルの茶碗があるとします。外国為替は1ドル=120円です。これを輸入するときは、120円×60ドル=7200円を支払います。一方、外国為替が「1ドル=80円の円高」になったとすると….

80円×60ドル=約4800円で購入できます。同じ商品を購入しているのに、外国為替が違うだけで、これだけの差がうまれるのです。これまで説明したことを総合的に考えると、輸出企業、輸入企業とも「適度な為替」が望ましいことがわかります。

まとめ

「海外に商品を売る(輸出)」「海外の商品を買う(輸入)」によって理想とする外国相場は異なります。円安や円高によって、輸出と輸入では、真逆の効果があるためです。

この記事をお気に入りに登録

この記事をお気に入りに登録

カテゴリ

| 種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |

| 法人 | 広州 | 大垣 | 化学製品 2トン | 相談希望 |

| 個人 | 天津 | 小田原 | ベッド 600KG | LCL |

| 法人 | 深圳 | ジェノバ | 紙器類 | LCL |

| 法人 | 広州 | 大垣 | 化学製品 2トン | 相談希望 |

| 個人 | 天津 | 小田原 | ベッド 600KG | LCL |

| 法人 | 深圳 | ジェノバ | 紙器類 | LCL |

目次

目次