この記事では、輸出管理の基礎(外為法違反事例等含む)をわかりやすく、簡単に解説しています。

外国に商品を輸出することは、誰でも自由にできます。しかし、武器開発につながる製品や技術には、厳しい規制(リスト規制やキャッチオール規制)があります。輸出者は、輸出品目、輸出先国、用途などと照らし合わせて、経済産業省より輸出貿易管理令の許可を受ける必要があります。

万が一、この法律を破ると、懲役10年以内又は、罰金10億円のどちらか。又はその両方に処せられます。この罰則は、持病規模の大小は無関係。誰でも当てはまる可能性があります。

例えば、ebay等を使って小さな輸出をしている方など。

輸出貿易管理令のポイント

誰でも規制対象!輸出管理とは?

輸出管理は、世界平和を維持するために、武器開発につながる貨物や技術情報を規制することです。具体的には、輸出者又は製造者が「輸出規制貨物・技術でないのか?」を様々な資料から確認し、必要な場合は、経済産業大臣から輸出許可を取得します。(税関の許可とは違う)

武器開発につながる貨物とは?

武器開発の武器とは、武器その物の他、武器を作るための電子機器、工作機械、又は、それらを製造するための技術情報(媒体問わず)などを指します。

例えば、測定装置、遠心分離機、ドローン、赤外線モーター、バルブなどです。これらは、一般的な使い方であれば、特に問題はないです。しかし、軍事開発目的に使うと、武器開発につながる恐れがあります。そこで、民間用途と軍事用途のどちらも使用可能な物を「デュアルユース品」として定めて、個別案件ごとに輸出可否を判断しています。また、この規制は、商品だけではなく、役務や情報の部分も規制になるのが特徴です。

- ○○を製造する図面を提供する

- 外国の軍事研究者を日本に招き技術指導をする。

- 社の社員を他国の工場へ派遣して技術指導をするなどです。

ハード面とソフト面の両方で広く規制されているため十分、注意が必要です。

輸出者に規模の指定はなく、ebay等を使い小さな輸出をしている人も対象です。輸出者は、輸出産品が輸出貿易管理上の規制対象品でないことを確認した後、輸出の可否を判断します。

輸出貿易の規制方法は、リスト規制とキャッチオールの2つ

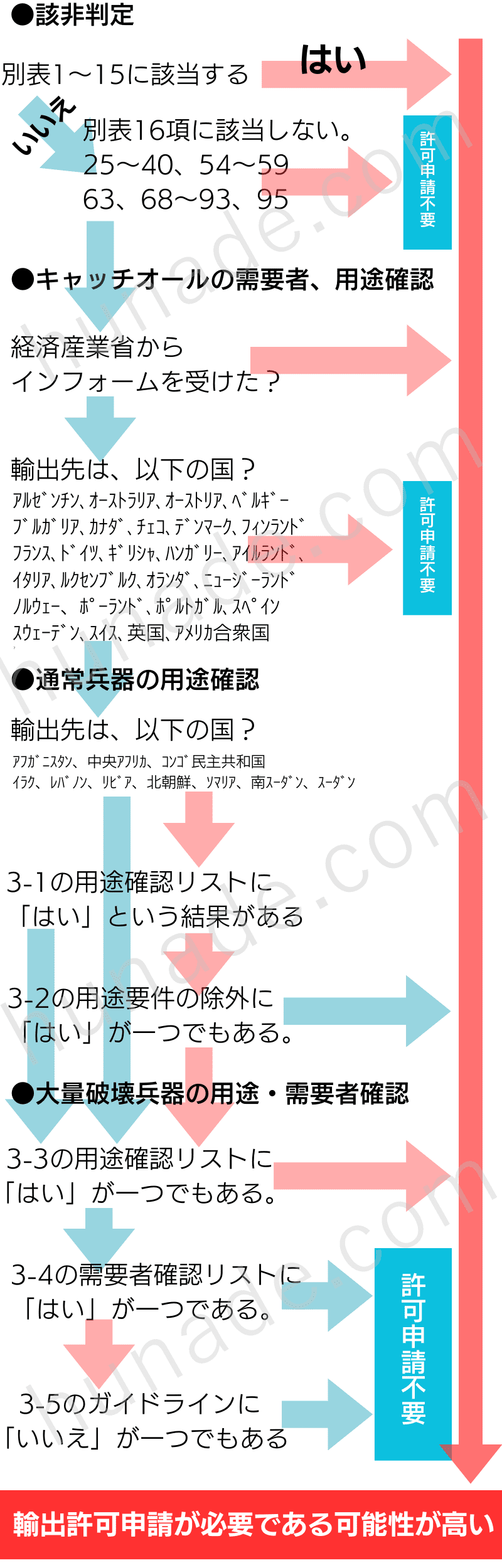

輸出品が規制対象になるのかは、以下の2つで判断します。下記に示す全体フロー図の通りに、輸出品、輸出地、需要者、用途等に基づき、経済産業大臣の輸出許可が必要か(輸出貿易管理令の対象)を判断します。

- リスト規制(輸出貿易管理令別表1~15に該当する貨物)

- キャッチオール規制(輸出貿易管理令別表16に該当する貨物)

1.リスト規制

リスト規制とは、輸出貿易管理令別表 1 項~15 項(貨物)、外為令・別表の 1 項~15 項(技術)に規定する貨物と技術の輸出を制限しています。一覧の商品を輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。

輸出者(製造者)は、輸出する商品と上記リストを見比べて規制対象貨物かを確認します。(該非判定)

2.キャッチオール規制(輸出貿易管理令別表第1の16項)

キャッチオール規制とは、輸出する商品が輸出管理令別表16項に該当する貨物で、用途要件、需要者要件、インフォーム要件などにより、規制対象、規制対象外、規制対象範囲外を個別に判断するものです。原則、食料や水を除く全ての貨物が規制の対象です。

輸出者は、1番のリスト規制と2番のキャッチオール規制の2つのルールと照らし合わせて、輸出可否、許可取得の必要性を判断します!

キャッチオール規制の対象品(HSコード)

- 25~40類

- 54~59、63類

- 68~93、95類

キャッチオール規制の対象にならない仕向け地(輸出先)

「い地域①」(旧ホワイト国=グループA)

*アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

キャッチオール規制の対象になる仕向け地(輸出先)

い地域②、ろ地域、は地域①、は地域②、に地域①、に地域②、ほ地域、へ地域、と地域①、と地域②、ち地域、り地域

企業活動と輸出管理の関係性

輸出事業をしている方の中には、輸出貿易管理を軽視する方がいらっしゃいます。しかし、事業規模に関わらず、全ての輸出者、メーカー等が関係する為、注意しましょう!

| 貨物 | 規制対象者 | 手段を問わず、日本国外に持ち出す輸出者及び製造者 |

| 輸出の方法 | ハンドキャリー、EMS、コンテナ等全て対象 | |

| 貨物の価格 | 有償・無償問わず | |

| 幅広く規制の対象 | 無償サンプル出荷、展示会などの見本市、一般輸出等、全ての行為 | |

| 技術 | 規制対象 |

|

- 該非判定の実施者は、輸出者・製造者のどちらもOK!一般的にはメーカーがします!

- 非該当証明書の作成書=メーカー

該非判定の実施方法、パラメーターシート、非該当証明書のサンプルについてはこちら

輸出管理の違反ケース・原因と違反時の罰則

輸出貿易管理令に関係する物を輸出するときは、メーカーと輸出者は連帯した責任を負います。経済産業省関連のサイトでは、過去の「外為法違反事例」としてウェブ上で公開をしています。

- 2015年5月 中国への炭素繊維(無許可輸出)→逮捕

- 2015年12月 中国 半導体製造装置の部品→ 書類送検

- 2018年 韓国 噴霧乾燥機→逮捕

輸出管理(外為法)に違反する原因と該非判定

経済産業省の資料によると、外為法の違反に至る原因には、次の物が多いようです。

- 法令知識の欠如(該非判定の未実施)

- 社内連携ミス

- 法令・運用の解釈ミス

- 故意・重過失

上記の1~3だけで全体の80%以上の違反が集約されています。

1.該非判定の未実施

該非判定とは、輸出する貨物が「輸出貿易管理上、規制されているのか?」を確認することです。メーカーや輸出者の中には、この輸出貿易管理令の存在自体を知らずに、そもそも該非判定を全く行わずに輸出することがあります。=該非判定の未実施。少しでも怪しいと感じるときは、必ず該非判定をしましょう。

判定を行う人は、商品の製造者です。もし、あなたが輸出者であり、どこかのメーカー(製造者)から商品を仕入れているときは、メーカーから「該非判定書(該非判定の結果を書いた紙)」を取り寄せます。輸出者は、この取り寄せた該非判定書に問題や間違いがないのかを確認した後、経済産業大臣から輸出許可を受けます。

2.項番の誤り

輸出貿易管理令では、規制の対象にしている貨物をすべてリストアップしています。このリストは、貨物の種類ごとに次のように大まかに分かれています。これら1項~16項の中にも、さらに枝番などをが振られています。この枝番などを含めた番号のことを「項番(こうばん)」と言います。

該非判定とは、これらのリストから「適する項番」を選んだ後、その基準と照らし合わせて問題がないのかを確認することです。2つめのミスは、この項番の選択を間違うことにあります。項番は、必ずしも一つとは限らず、中には一つの貨物が複数の項番に該当する場合もあります。複数の項番に該当するときは、該当するすべての条件を見比べる必要があります。このとき、見比べている対象の項番が違うと全く意味がなくなってしまいます。

3.許可条件違反

経済産業大臣から輸出許可を受けるときは「許可に伴う条件」がつくときがあります。

例えば「少額輸入特例」と呼ばれる制度があります。これは、輸出する商品の金額が一定以下であって、なおかつ指定の輸出先であれば、輸出を許可するという「条件付きの許可」です。このときにつけられた条件を破って輸出をすると、輸出貿易管理令違反になります。

例えば「5万円以下、輸出相手はアメリカなら許可する」の条件が設定されているのであれば、6万円分輸出したり、タイなどへ輸出したりすると、違反になります。決められた条件にそってしっかりと輸出されているのかが重要なポイントです。条件外の輸出であれば、すぐに輸出貿易管理令違反行為です。

やはり、どのような企業であっても関係する可能性がある法律だと考えておきましょう!

外為法の違反 輸出管理を甘く見ない!違反者には厳しい罰則!

刑事罰

- 10 年以下の懲役

- 10 億円以下の罰金(法人)

- 3 千万円以下の罰金(個人)

行政処分

- 3 年以内の貨物の輸出や技術の提供の禁止

- 別会社の担当役員等への就任禁止

社会的な制裁

輸出規制されている商品を無許可で輸出すると、罰則の他、社会的な制裁を受けます。代表的なのが「行政処分」です。経済産業省のサイトには「輸出貿易管理令に違反した者」を公開するページがあります

輸出管理の流れ

- 該非判定

- 取引審査

- 出荷管理

- 規制対象→ 経済産業大臣の許可が必要

- 規制外→ 規制基準以下の物

- 規制対象外→ 規制リストに入っていない物(非該当証明書を作成)

1.該非判定

該非判定は、輸出商品がリスト規制の対象かを確認する行為です。通常、該非判定は、商品の製造者が「項目別対比表やパラメーターシート」などを用いて行い、結果を「非該当証明書」にします。

- 製品の特定(項番)

- 製品情報を集める。

- マトリックスシートと照合する

- 該非判定の結果を責任者が確認し決済する

該非判定は、メーカーが行います。但し、外為法上の輸出責任は、輸出者にあります。

2.取引審査

取引審査は、需要者情報を入手して、取引を行うかを確認することです。

- 使用用途=輸出先/販売先が何に使うのかを確認すること

- 需要者要件=輸出先/販売先(最終ユーザー)が誰かを確認すること)

そして、需要者要件には、次の2つの考え方があります。

- 外国ユーザーリスト

- 居住者と非居住者

1.外国ユーザーリスト

経済産業省は、外国の購入者のうち、特に問題がありそうなユーザーをリストアップして公表しています。このリストのことを「外国ユーザーリスト」と言います。

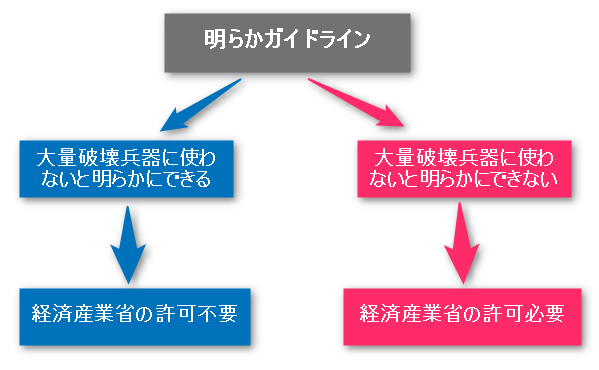

輸出相手が外国ユーザーリストに指定されているときは、相手が「大量破壊兵器に使用しないことを明らかにできるか」によって、許可が必要であるのかが変わります。使わないことを明らかにできるときは、経済産業省の許可は不要で輸出ができます。明らかにできないときは、経済産業省の許可が必要です。

外国ユーザーリストに指定されている=輸出禁止ではないです!

明らかガイドラインとは?

外国ユーザーリストに掲載されている組織へ輸出するときは、経済産業省が設定する「明らかガイドライン」で判断します。明らかにできないときは「需要者要件」に該当して、経済産業省の許可が必要です。

2.居住者と非居住者

輸出管理上の居住者と非居住者は、次の定義です。下記に該当する場合は経済産業大臣の許可が必要です。ケースによっては、日本人でも非居住者扱いとなり、輸出違反となる為、注意します。

2.特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする居住者

居住者、非居住者の定義が重要!

居住者とは?

居住者には、日本に住んでいる「日本人」「外国人」「法人」などが該当します。

- 日本人の場合 日本に住んでいる人と、外国にある日本大使館などに勤務する人

- 外国人の場合 日本のある事務所に勤務する人と、入国後6カ月以上過ぎている人

- 法人 日本と外国の法人、在外公館、外国企業の日本支社に勤務している人

非居住者とは?

非居住者とは、外国に住む「日本人」「外国人」「法人」です。

- 日本人の場合 外国の会社で勤務する目的で滞在する人、2年以上、外国に滞在している人、1または2に該当する人で日本へ一時帰国して6カ月以内の人

- 外国人の場合 外国に居住する人、外国政府の関係者、外交官や使用人など

- 法人の場合 外国にある外国法人、外国にある日本法人、日本にある外国政府機関

こんな場合の注意点2つ

1.日本とタイにそれぞれの法人がある。そこで働く従業員が自社内で製造マニュアルをやりとりする場合でも法律違反になる可能性があります。

2.外国から研修生を招き入れるときも注意します。A国の会社の従業員を研修として、日本に招いて技術などを教える場合なども「居住者から非居住者」へ技術を輸出したことになります。

3.出荷管理

出荷管理とは、審査に合格した製品と書類を一致させることです。許認可を得た担当者と出荷担当者の情報連絡を密にして、輸出貿易管理令上の許可を得ていない物の輸出がなされないように管理します。

輸出貿易管理令/該非判定の全体フロー

該非判定の全体の流れは、次の図の通りです。

輸出者が確認するときの手順例

- 商品のメーカーに輸出実績を確認する

- 輸出実績がある場合→ 該非判定や非該当証明書の発行を依頼

- 輸出ない場合→ 上記のフロー図かトリックスシートで簡易判定

1.輸出実績を確認する

商品のメーカーから商品を仕入れて輸出する場合は、過去の輸出実績の確認をします。輸出実績に有無により、該非判定等に対応できるのかがわかります。あまりにも対応が難しいようであれば、購入を中止することも一つの方法です。メーカーの輸出実績の有無により下記の手順で進めていきましょう!

2.メーカーに輸出実績がある場合→該非判定や非該当証明書の発行を依頼

輸出実績とは、必ずしもメーカーになくても良いです。間接的にもメーカーの商品が輸出されている場合は、該非判定や非該当証明書の発行に対応できるはずです。

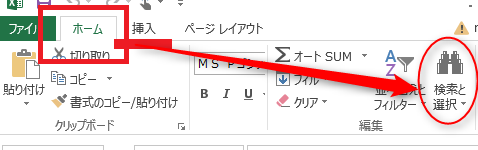

3.メーカーに輸出実績がない場合→マトリックスシートで簡易判定

まずは輸出自身でHSコードなどを特定し、外国へ商品を輸出するときに輸出貿易管理令に該当するかを簡易的に調べられる「マトリックスシート」があります。経済産業省のサイトのサイトから無料でダウンロードできます。

シートを起動すると、上部に以下の2つの確認ボタンが出てきます。どちらも有効にするを押してください。

シートを起動したら左側の「ホーム」を押した状態で、右側にある「検索と選択」を押します。

検索窓が表示されます。赤枠のオプション部分を押すと、下の画面になります。変更するところは、2と3です。それぞれブック、列にしてください。1番の空欄には、検索したいワードを入力します。その後「すべて検索」か「次を検索」を押します。

以下は「すべて検索」を押したときの画面です。ブック内にある指定のキーワードが含まれている一覧が表示されます。枠が小さいときは、下や右に引き延ばすこともできます。

これが検索結果の画面です。指定のキーワードの所へ表が移動していることがわかります。このようにして、輸出貿易管理令の規制対象になっているのかを確認しましょう。

よくある疑問

外為法と輸出管理の関係は?

日本は、武器開発につながる技術や製品の流出を防ぐため「外国為替及び外国貿易法(外為法)」を定めています。輸出管理は、この外為法の下にある「政令」として定められています。

- 48条:輸出貿易管理令

- 25条:外為令

それぞれの関係性は、以下の通りです。輸出貿易管理令は、貨物を規制の対象にしています。一方、外為令は、サービスや役務の規制です。なお、この場合の役務とは、技術供与や設計書・仕様書の譲渡や売却、無償移転などが当てはまります。

- 外為法 貨物の輸出と技術の提供を規定

- 輸出令 規制対象の貨物

- 外為令 規制対象の技術

- 貨物等省令 規制対象の貨物や技術の機能や仕様

| 外為法の条文 | 適用する物 | |

| 外為法 | 48条・輸出貿易管理令 | 貨物に関する規制 |

| 25条・外為令 | 役務・サービスや技術提供に関する規制 |

輸出管理の保存書類

輸出貿易管理上「この書類を保存するべき!」と、一律に決められていません。そのため、ご紹介する書類は、単なる一例として考えていただけると助かります。保存するべき書類を大きくわけると、次の2つです。

- 形に残る書類

- 形に残らない書類

1.形に残る書類例

- インボイス

- 該非判定書

- 船荷証券

- パラメーターシート

- リスト規制の判定記録

- 輸出先に関する情報(契約書や注文書)

- キャッチール規制の記録

- その他、輸出関係書類一式(許可書など

2.形に残らない書類

形に残っていない書類とは、顧客との電子メールのやり取り、税関への相談内容など、口頭で確認している内容を記録した書類になります。この書類の形式は、特に決まっていません。単なるメモ用紙でも良いです。とにかく、日時、相手、相談内容などを細かく記入して「どこどこの●●さんに、このように回答を受けたから、弊社はこのように判断をした。結果、この輸出申請の内容になった」というように論理立てて実証できるようにします。

記録が詳細であればあるほど、その内容の信ぴょう性が高まります。

書類の保存期間は?

輸出貿易管理令に関係する書類の保存期間は、何年間になるのでしょうか? 実はこの保存期間は、輸出許可を得た貨物によっても異なります。しかし、どのような貨物であっても最大7年簡に設定されているため、あまり難しいことは考えずに「7年間保存」すればいいです。

アメリカ産の貨物を再輸出するときの注意点は?

原産国がアメリカである貨物を輸出するときは、日本の経済産業省とは別にアメリカ政府に手続きが必要です。アメリカの輸出管理は、アメリカ国外であっても適用される「域外適用」のルールがあります。つまり、日本にあるアメリカ製品もEARの対象です。

まとめ

輸出貿易管理令は、武器の開発につながる物の輸出を規制する法律です。具体的には、輸出貿易管理令と外為令の2つによって規制しています。輸出貿易管理令は、主に貨物に関する規制をするものです。一方、外為令は貨物そのものではなく、サービスや役務などの提供を規制する法律です。海外へ商品を輸出する人や商品を製造する人は、輸出貿易管理令の基準と合わせて、輸出する商品が規制対象になっていないのかを確認しておく必要があります。

この記事を登録

この記事を登録

おすすめのサービス

基幹記事

貿易学習コースの一覧

分野別記事

関連記事

◆スポンサード広告

目次

目次