輸入ビジネスには、どのような費用がかかるのでしょうか? 商品代金、外国からの配送代金(国際送料)、日本側で輸入通関費用(乙仲費用)、関税や消費税などが思い浮かびます。

そこでこの記事では、様々な「輸入費用の項目」をご紹介します。海外通販から、コンテナ輸入に関する費用まで輸入の規模、目的別に情報をまとめています。

「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海外通販・輸入ビジネスをするときの費用

この記事は、輸入に関する様々な費用を次の三つのパターンに分けてご紹介しています。特に本格輸入ビジネスの説明部分は、極めて専門的に書いているため、内容が難しいです。ご自身が必要とする部分のみをご確認ください。

| 記事リスト | 対象者 |

| 個人使用目的輸入×20万円以下 | 海外のアマゾン等で買い物をしたい方(個人使用) |

| 商売目的輸入×20万円以下 | 海外のアマゾンで買い物をして、日本で販売したい方 |

| 本格商売目的輸入 | LCLやFCLなど、一定規模以上で輸入をしたい方 |

輸入総額20万円以下×個人使用目的のドアツードア輸送

海外通販×個人使用目的×ドアツードア(宅配便など)は、次の費用を支払います。

- 国際送料

- 保険

- 関税

- 消費税

- 通関手数料(各社により変わる)

海外ネットショップで商品を購入するときは、商品代金の他、国際送料、保険代金等を支払います。これで海外のお店への支払いは終わりです。

しかし、海外通販の場合は、日本に商品が到着したときに、税関により関税や消費税が課せられる可能性があります。関税や諸税はいくらなのか? これは原産国や品目により変わります。一つの目安として「個人輸入の関税計算ツール」をご使用ください。

個人輸入の費用は、外国側でかかる費用と日本側にかかる費用の2つがあります。

| 外国側でかかる料金 | 1.商品代金 |

| 2.送料 | |

| 3.保険代金 | |

| 日本側でかかる料金 | 4.関税 |

| 5.消費税 | |

| 6.通関手数料 |

1.商品代金

海外通販で購入した商品その物の代金です。商品を購入したら、レシート(インボイス)などを保管しておき、日本側の税関から「問い合わせのハガキ」が届いたときに答えられるようにしておきます。時々、シッパーから実際の価格よりも低いインボイスをもらうことがあります。しかし、これは「アンダーバリュー」という犯罪行為です。

2.送料

海外ショップから日本までの国際送料がかかります。一般的な小包の場合、国際送料を大別すると、郵便系ネットワークと民間系ネットワークの2つがあります。郵便系ネットワークは、万国郵便連合に基づき展開されている輸送ネットワーク。対する民間は、フェデックスやDHLなどを指します。

両者を比べた場合、郵便系ネットワークを使う方が送料を抑えられる可能性が高いです。これは、万国郵便連合の理念である「地球上のほぼすべての域から固定料金に近い形で郵便物が送れること。」を基本としているためです。対する民間ネットワークは、郵便ネットワークよりもサービス品質を向上させたり、輸送期間を短くしたりしています。

海外通販の画面上で配送方法を選択するときは、料金だけではなく、この郵便系ネットワークと民間系ネットワークの特徴を踏まえて選びましょう!

関連1.海外通販の送料を圧縮するには?

「もっと海外通販をしたい。でも送料が高くて悩んでいる」

このような方は多いはずです。この悩みを解決するポイントが「合積み」「転送」「ボリュームディスカウント=卸価格をもっている業者」です。要は、日本とアメリカ、日本とカナダ、日本とイギリス、日本と中国など、国際輸送を専門にしている業者がいます。その業者に国際輸送を依頼すれば、直接、海外から国際発送を依頼するよりも安くなる可能性があります。

例えば、弊社のパートナー企業である「NIPPON47(日本とタイ)」の国際輸送に大きな力があります。海外アマゾンなどで商品を購入する場合は、彼らの輸送ネットワークを活用します。

※この転送サービスは、ebay等の他の販売プラットフォーム、タイ国内の現地仕入れなど、様々なタイプの海外通販で送料を圧縮する意味で使えます。

関連2.ある一定以上の大きさはLCLを活用すること

海外通販で一般的であるダンボールサイズ以上の貨物(家具など)を輸送するときは、LCL(コンテナ未満輸送)を使います。LCLとは、20フィートや40フィートを分割して、その中に貨物を入れて輸送する方法です。一般的な小包よりも、大きくて、重量がある貨物を運ぶときに便利です。ご希望であれば、弊社の「国際輸送の見積依頼」にお問い合わせください。

関連3.ワインを海外通販するときに便利な輸送方法

欧州ヤマト運輸株式会社が提供する「ワインダイレクト」であれば、欧州地域からワイン1本単位で輸入できます。

3.保険料

外国から日本までの保険料金は、必要な場合にかけます。

4.関税

日本国内の産業を保護するために、輸入者が日本の税関に支払う税金です。個人使用目的の輸入は、海外小売価格(ネット上で表示される価格)に0.6倍をした価格を課税価格にできる特例措置があります。(課税価格=関税をかける対象の価格です。)

例えば、一つ100円の物に5%の関税は、関税額が5円(100×0.05)。関税率をかけた「100円」が課税価格です。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

■個人使用目的輸入の課税価格に含める費用

本体代金×0.6倍のみ。送料や保険代金を含めず計算する。但し、金・銀など、一部例外品目あり

5.消費税

海外の商品を輸入するときは、国内と同じように消費税がかかります。消費税は「商品の課税価格+関税)×消費税率」で計算します。もし、関税が無税であれば消費税のみがかかります。関連記事:個人使用目的の輸入でも消費税はかかる?

6.通関手数料

DHLやフェデックス、郵便などの配送業者からは、関税・消費税の立て替え手数料の請求がきます。(来ない可能性もある)

例えば、海外ネットショップから日本に商品が届いたとしましょう。このとき「国際郵便」として到着した物は、税関外郵出張所により、税関職員により課税処理がされます。国際郵便は、万国郵便連合に基づく仕組みであるため、他社(フェデックス)などとは、扱いが違います。

一方、フェデックスやDHLなど、民間の国際便で到着した荷物は、空港の近くにある各社の保税倉庫に蔵置された後、各社に所属する職員によって、税関に対して荷物の申告代理及び諸税を納付します(必要な場合のみ)日本税関からの許可が下り次第、配送する流れです。その後、実際に玄関口に荷物が届いたときに、受取人が配達員に諸税を払うことで、日本税関に納付したことになります。

民間配送各社は、この代理申告をしたときに、通関手数料として徴収する場合もあれば、しない場合もあります。一例を申し上げると、各社により、次の費用が発生する可能性があります。⇒ フェデックス500円 郵便200円 DHL700円ほど

関連記事:個人輸入通関の流れ

20万円以下×商売目的のドアツードア輸送の費用

総額が20万円以下、かつ商売目的でドアツードア配送で商品を輸入するケースです。輸入の規模、方法に関わらず、商売目的で商品を輸入するときは、次の大原則があります。

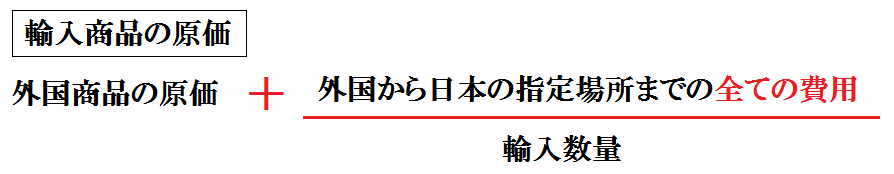

課税価格(関税をかける対象の価格)= 外国商品の原価+外国から日本の港(空港)まで輸送するまでに支払ったすべての費用

“すべての費用“には、外国から日本までの送料の他、保険代金、日本から送った資材代金等があります。詳しくは「課税価格の決定原則」の記事をご覧ください。一見すると1番の「輸入総額20万円以下×個人使用目的のドアツードア輸送」と同じように感じます。しかし、課税価格に含めるべき費用が全く違うため、ご注意ください。

- 個人使用目的の課税価格=商品代金の0.6倍のみ

- 商売目的の課税価格=商品代金+送料+保険代金+その他、加算するべき費用

つまり、商売目的でドアツードアで輸入する方は、日本の商品代金+日本までの送料+保険代金の合計が20万円以下にする必要あります。仮に20万円をこえてしまうと、ご自身で通関手配を依頼するか、別途、追加の通関料金を負担して通関代行を依頼する必要があります。

例えば、郵便により総額20万円以下の貨物を輸入するときは、自動的に通関手配もおわり、何もしなくても配送先まで貨物が届きます。しかし、20万円をこえると「通関手配が必要である旨」の手紙が届き、そのまま通関を郵便に任せるか? それとも、他の通関業者に任せるのか?を選択します。

為替レートとは?

為替レートは、税関のホームページにある「公示レート」で掲載されています。テレビなどで流れる外国為替相場ではないためご注意ください。1番の輸入方法の場合、仕入れ先、通関、販売準備、管理、販売活動の各シーンで次の費用が掛かります。

仕入れ先に支払う費用

仕入れ先に支払う費用です。商品代金と送料、保険料の合計額を支払います。後は、輸入する貨物が特別な手続きを必要としない限り、荷物が届くのを待つだけです。

- 商品代金

- 送料

- 保険代金

- その他の費用(インターナショナルシッピング費など)

日本の通関に係る費用

日本の輸入通関で必要になる費用です。国際郵便は、税関の外郵便出張所にて関税や消費税が課税されます。国際宅配便などの場合は、各民間企業の倉庫に一時保管された上で、申告と納税をしています。このとき、宅配業者が立て替えた関税などは、荷物を受け取るときに支払います。輸入者自らがどこかに出向いて納税等する必要はありません。

また、食品や植物など、特別な商品を輸入するときは、別の手続きが必要です。税関などから「食品検疫などに関する手続きのハガキ」が届いたら、指示されている通りに手続きを進めてください。このとき、場合によっては、食品分析料などがかかる可能性があります。(商売用に食品を輸入するなど)

| 通関方法 | 支払う費用 | |

| 20万円以下(簡易税率) | 外郵便出張所または国際宅配便業者 | 関税・消費税・通関費用(数百円)・検査費用(必要な時) |

| 20万円を超える | 一般の業務通関扱いとなり、そのまま配送業者又は、取引がある通関業者に依頼をするか。ご自身で通関(自社通関)をすることになる。 | 通関手数料、通関取扱料金、関税、消費税、検査費用(必要なとき) |

販売準備のための費用

輸入する商品によっては、商品に関する説明ラベルを貼り付けることが義務づけられている物があります。

例えば、輸入食品は「食品表示法」、繊維製品は「家庭用品品質表示法」に基づく日本語のラベルを貼り付けます。ラベル自体は、輸出国側で行っても良いですし、国内で行っても良いです。ただし、日本国内で販売するまでには必ず貼りつけなければなりません。このラベルの貼り付け作業にも費用がかかることを知っておきましょう。

輸入した商品の管理方法

輸入許可を受けた商品を保管するときにかかる費用です。保管方法と言えば、自社倉庫やFBAなどが考えられます。自社倉庫であれば、保管費用等は掛かることはありませんが、しっかりと在庫管理が求められます。

一方、FBAであれば、保管したい商品をアマゾンの倉庫に送るだけです。在庫管理や調整、出庫などは、すべてアマゾンが行ってくれるため、とても便利な仕組みになっています。ちなみに、FBAを利用するときは、入庫費用、保管費用、出庫費用などが保管している貨物の量や種類に応じてかかってきます。

商品を販売するための営業活動

輸入した商品を販売するための費用がかかります。代表的な販売方法は次の2つです。

- ネットを活用した販売

- 実現店舗などへの販売

1.ネットを活用した販売方法

ネットを活用した販売であれば、自前のネットショップ、アマゾン販売、フリマアプリなどのフリマアプリ、ヤフオクなどの方法が有名です。この内、フリマアプリやアマゾンは、すでに圧倒的な集客数があるプラットフォーム上で販売できるメリットがあります。アマゾンでの販売がのびたところで、自前のネットショップ構築などを考えることが理想です。

これらのツールを使うときの費用は、アマゾンであれば月額5000円ほど。フリマアプリであれば、販売額の10%、自前のネットショップであれば、月額1000円程度の費用がかかります。

費用例:月額の基本使用料金、代金決済による手数料、広告費用投入代金など

2.実店舗などにおろすとき

実店舗などに営業をかけるときは、ファックスや郵便など、顧客を獲得するまでの営業活動費用が考えられます。

本格輸入×商売目的の輸入費用

ここからは、本格的に輸入ビジネスをする方向けの内容です。

輸入品の原価計算の内訳

| 販売原価の内訳 | 輸入費用の内訳 | 1.商品代金 |

| 2.国際輸送代金 | ||

| 3.保険代金 | ||

| 4.関税及び消費税 | ||

| 5.輸入通関費用(通関手数料、取扱い料、税関検査代、検疫代等) | ||

| 6.国内配送代金(混載便/トラックチャーター、ドレー代金) | ||

| 国内費用の内訳 | 検品や仕分け作業代(例:ラベル貼り等含む) | |

| 倉庫への輸送代金 | ||

| 倉庫保管代金(自社倉庫、FBA等) | ||

| 販管費、利益やロス代 |

- 商品代金

- 通関手数料&取り扱い料

- 関税と消費税

- 海上運賃(送料)

- 海上保険料

- 国内配送料

- 信用状開設費用

- 税関検査料金

- 他法令申請

- デバン代金

- デバン待機料

- デマレッジ

- ディテンションチャージ

- 貨物保管代金

- 販売費用、利益、人件費

1.商品代金

商品代金です。通常、売り手は、卸売り用の価格を用意しています。卸売り価格で商品を入手できるように交渉しましょう。卸売には、必ず「MOQ(最低購入数量)」があります。=この数量以上ではないと、卸売り価格を適用しない条件です!

商品を購入するときに気を付けたいのが「インコタームズ」です。インコタームズは、売り手と買い手の負担する費用や責任を11の型にした国際貿易ルールです。両者が一つのインコタームズに合意することで、売り手と買い手のどちらが送料や保険料等を負担するのか?が変わります。

例えば、一つ1000円の服があるとしましょう。インコタームズを決めることは、この1000円には、日本までの国際輸送を含むのか? 含まないのか?を決めることと同じです。

- 初心者にお勧めのインコタームズ:CIP

- 慣れた方にお勧めのインコタームズ:FCA

契約後、輸出者(シッパー)は、インボイスという書類に、商品名、価格、数量などを記載し、それを輸入者に送付します。その後、輸入者は、日本の税関に対して、インボイスを輸入価格を証明する書類として提出します。これがシッパーが発行するインボイスと、日本側の輸入申告の関係です。

インコタームズと送料や保険料の関係

| インコタームズ | 送料 | 保険代金 |

| EXW | 買い手 | 買い手 |

| FCA | 買い手 | 買い手 |

| CPT | 売り手 | 買い手 |

| CIP | 売り手 | 売り手 |

| DAP | 売り手 | 買い手 |

| DPU | 売り手 | 買い手 |

| DDP | 売り手 | 買い手 |

| FAS | 買い手 | 買い手 |

| FOB | 買い手 | 買い手 |

| CFR | 売り手 | 買い手 |

| CIF | 売り手 | 売り手 |

2.通関手数料&輸入取り扱い手数料

日本に貨物が到着したら、専門の業者(通関業者/乙仲)に通関を依頼します。この通関は、必ずしも業者に依頼しなくてもいいです。しかし、港に行く手間、税関対応の時間等を考えると、基本的には、業者に任せた方がメリットが大きいです。

輸入通関費用の内訳は、次の通りです。

通常貨物の輸入通関では、通関手数料と取り扱い手数料、国内配送代の3つの合計額である場合が多いです。

- 通関手数料 12000円前後/件・葉

- 取り扱い手数料 10000円~20000円前後

- 税関検査代(大型X線等) 20,000円~

- 検査をするための横持ちトラック代(ドレー代) 10,000~20,000円

- 各種検疫の届け出 10000円~

- 国内配送料

※参考例:食器の食品届関連費用 5万円等

輸出通関料と輸入通関料の例

- 輸入・大額/件 11800円

- 輸入・少額/件 8600円

- 輸出大額/件 5900円

- 輸出少額/件 4200円

1.通関手数料とは?=通関業者の利益

通関手数料(英語:customs brokers charge)は、通関をするときの手数料です。少し前までは法定でしたが、現在は、自由です。但し、改正前の料金をそのまま適用している所が大半です。

- 通関手数料は、内国貨物に変わる前のため「非課税」

- 2品目毎に手数料がかかる。

2.輸入取扱料も通関業者の利益

輸入取り扱い手数料とは、通関手数料とへ別です。一件10000円~20000円ほどの取り扱い手数料が加算されます。

通関業者と荷主関係や取引実績に応じて自由に決められています。基本的にスポット依頼荷主であるほど、料金は高いです。

ちなみに、フェデックス、DHLなどで小さい規模で輸入する場合は、一件につき約700円ほどで通関の代行をしてくれます。

輸入取り扱い手数料=消費税の課税対象です。

通関手数料の疑問は「よくある疑問」にまとめています。

関連:税関検査代とは?

実は税関検査自体は、無料です。費用はかからないです。しかし、通関業者からは税関検査代金として請求されます。この内訳は、税関検査に立ち会うための人件費、税関検査場にトラックやコンテナ等を移動させる費用、通関業者の利益です。

3.関税と消費税

外国の商品を輸入するときは、必要に応じて関税や消費税が必要です。関税額は実行関税率表に基づき関税率を特定します。その後、商品価格を「課税価格」に換算し、課税価格×関税率で求めます。関税率は、商品の原産国、品目などの複合的な要素で細かく決まり、物によっては、最大30%ほどがあります。(革製品)

この関税額を引き下げるための税の仕組みには、次の方法があります。

なお、当サイトでは、関税率の削減をテーマにした基幹記事(関税削減マニュアル等)、簡易税率と一般税率の違いも用意しているため、合わせてご覧下さい。消費税は、日本国内の消費税率と同じ10%が課税されます。この消費税は、関税が無税の産品についても課税されるため注意しましょう!

関税計算をするときは、送料を対象に含めますか?

- 個人使用目的=含めない。

- 商売目的=含める。

- 関連記事:課税価格の決定原則

- 関税の計算式:関税額=(商品代金+送料+保険代金)×関税率

- 消費税の計算式:消費税額=(商品代金+送料+保険代金+関税額)×0.1

4.海上運賃/フレイト(契約内容による)

輸入で国際輸送費を意識するのは、インコタームズを買い手が送料を負担する物(例:EXWなど)にしたときです。これ以外(例:CIP)は、売り手が国際輸送費を負担します。

例えば、FOB(船の運賃と保険料を日本側が負担する条件)は、あなたが海上運賃等を支払います。CIF(船の運賃を相手が負担する契約)は、相手が支払います。自分、相手、どちらが負担するのかはインコタームズで決まります。

ワンポイント:買い手が国際輸送を手配することを「ノミネーションフォワーダー」といいます。

海上運賃の調べ方

海上運賃は「フォワーダー」に見積もりを依頼するか、「海上輸送費を簡易検索できるツール」などで調べます。フォワーダーは、外資系、日系どちらもで良いです。

ただし、できれば、国際輸送の先にある輸入通関も一貫して提供している業者を選ぶ方が何かと都合が良いです。

フォワーダーから見積もりをもらうときに必要な情報

フォワーダーに見積もりを依頼するときは、最低限、以下の情報を整理しておきましょう!

- 法人?個人?

- 出発港(空港)又は、到着港(空港)

- 売り手とのインコタームズ

- 品目

- 荷物のマスターカートンの大きさと重量

- 通関手配、国内配送は必要?

海上運賃が記載されている所は?

海上運賃は「アライバルノーティス」に書かれています。A/Nには、海上運賃の他、日本の港での費用の一覧が記載されています。買い手は、アライバル記載の全額を支払うことで「D/O」を受け取り、貨物を引き取れます。なお、D/O処理をするときは、「B/L関連のトラブル」が多いため、注意しましょう!

費用4:海上運賃 支払先:船会社または船会社の代理店

- フレイト コレクト(FOB契約)の場合:海上運賃・THC・BAFなど

- フレイト プリペイドの場合(CIF契約):THC・BAFなど

5.海上保険料

海上輸送時のリスクに備える保険です。マリン保険とも言います。保険代金自体は、意外に安く、100万円相当の貨物でも数千円程度です。万が一の輸送事故、水漏れ被害などの際に貨物相当の代金を保証してくれるため、必ず入りましょう! 特に中国からの貨物は、壊れていることが多いため注意します。

海上保険は、補償範囲によってタイプが変わります。基本的には「オールリスク(A/R)を選びます。この保険は、輸入契約内容がFOB、CFRなどであれば、自分で申し込む必要があります。CIFなどは、輸入契約の中に保険料がふくまれているため、自分で保険をかける必要はありませんが保険種類(条件)の確認は必要です。

費用5:海上保険金 一回の輸入につき3,000円(参考:中国貿易) 支払先:海上保険会社。輸入契約の内容がFOBなどの場合は、自分で保険をかける必要があります。

関連:海上保険とは?

6.輸入許可後、日本の港から国内配送する費用

国内配送代金とは、輸入許可後に配送するときの料金です。多くは、通関業者がまとめて手配します。(通関業者の請求書に記載)

輸入者の中には、自前のトラックを用意して、自分で倉庫に取りに行く方もいます。この場合は、通関業者に対して、通関のみを依頼し「貨物は自家取りしたい」と伝えておきます。

こうすることで、輸入許可後、引き取り手配が完了すれば、自社で倉庫から貨物を引き取れます。ただし、保税倉庫は特殊なオペレーションをしているため、倉庫事情に精通していないと色々と戸惑うと思います。基本的には、許可後の配送も含めて、通関業者に依頼する方が良いです。

業者に配送を依頼する場合

通関業者に国内配送を依頼する場合は、貨物の状況で決めます。最も安く、かつ一般的な輸送は「混載便」です。混載便は、日付の指定のみができ、時間指定は不可です。

一方、チャタートラックの場合は、日付と時間指定ができる代わりに配送料が一気に高くなります。

- 混載便の料金は、輸送する距離と基準重量(容積重量と実重量の重い方)で決まる。

- チャータートラックの料金は、輸送する距離で決まる。

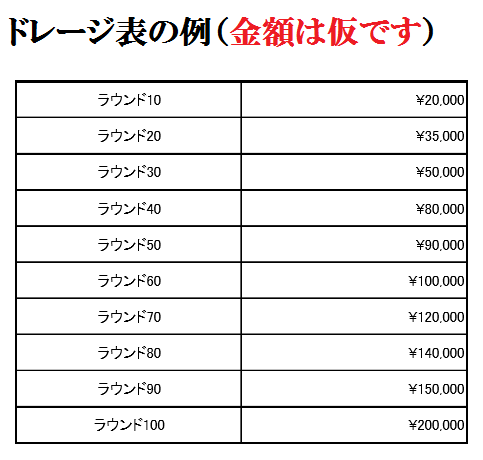

もし、コンテナ単位で輸入する場合は「ドレー」と呼ばれる専門のトラックで輸送します。基本的にドレー代金は「ドレーのタリフ」を基準に設定しています。このタリフに対して、荷主毎に「料率」を設定した物が実際の請求額です。

通関業者は、料率を荷主との取引関係で自由に設定しています。

ドレー代金は、基準となる運賃×荷主毎の料率

初めて通関業者に依頼する方は、必ず高い料率で料金を提示されます。この料率は、その後との取引実績に応じて少しずつ下がっていきます。

6-1.ドレージ費用(コンテナのまま輸送するケース)

税関で輸入が許可された後、コンテナのまま納品先に輸送します。これをドレージといます。ドレージは「港から出発して、港へ戻る」までを一回の配送とする「ラウンド料金制」です。

例えば、港から直線距離で20キロの位置に納品先がある場合、ドレージ料金は、20*2のラウンド40という運賃枠です。

ドレージ料金は、タリフ(標準料金)という表があり、この表に記載されている価格に、荷主ごとに設定する「料率」をかけて、配送料金が決まります。

6-2.トラック費用(混載/LCLで輸入した場合)

混載便は、安く輸送できる代わりに、他の荷主の分も一緒に輸送するため、出発する時間の制限があります。

輸入実務の現場では「今日の混載便がもう少しで出発する。でも、まだ税関の輸入許可が下りていない。そろそろ出発時間の限界が迫っている。どうしよう…チャーターに切り替えるべきか!?」など、混載便出発時間と税関許可との兼ね合いで焦るのが日常です。トラックの「チャーター」を使うのか、それも「混載便」を使うかどうかで「納品日」や「トラック代」に影響がでます。

値段を考えるなら間違いなく混載便、融通をきかせるならチャーター便と覚えておきましょう!

費用6-2:トラック代金の支払先:通関業者(提携ドレー会社)または、トラック会社(自分で手配)

6-3.アマゾン販売をするときは?

輸入した商品をアマゾンで販売する方は、次の三つの方法があります。アマゾンは、決して輸入者にはならないため、FBA納品直送に対応するフォワーダーに依頼します。

輸入するときに必ずかかる費用まとめ

1.通関手数料

2.取扱手数料

3.アライバル記載料金(D/Oなど)

4.国内輸送料(ドレーまたはトラック)

5.海上保険料金

以上が輸入するときに必要になる費用です。ここから先の費用については、必要な時に支払います。

7.信用状開設費(必要なとき)

「L/C(信用状)」でやり取りをしているときは、このL/Cの開設費用がかかります。

8.税関検査料金(必要なとき)

「税関検査」になった場合にかかります。税関検査は、大型X線または、大型X線+開封検査などがあります。この検査を受けるときは、コンテナを「税関検査場」まで移動します。このとき、検査までに移動として「ショートドレージ費用」がかかります。

税関検査自体の料金は無料なのですが、「移動費用」や税関職員に「付随する作業員の人件費」が検査費用です。

9.他法令申請料金・食品・植物など(必要なときのみ)

ある特定の貨物を輸入する場合は、税関の許可とは別に「監督官庁:かんとくかんちょう」の確認が必要です。例えば、人が口に入れるものは、厚生省の「食品衛生法(しょくひんえいせいほう)」が関係してきます。これは、食べ物だけではなくて、「人が口に入れる皿やコップ」などにも適用されます。これらの官庁も輸入検査をする場合があり、このときの「検査の立ち合い料」も請求される可能性があります。

費用9:食品検査などの立ち合い料 5000円~10000円→支払先:通関業者 食品成分分析料 30,000円~100,000円ほど→支払い先:通関業者または厚生省指定の検査機関に直接

輸入許可後の日本国内で必要になる費用

10.デバン代金(必要なときのみ)

コンテナで輸入した物を指定の倉庫にてデバン(コンテナから取り出す)をした後に、トラックに詰め替えて納品する場合があります。通常、この場合、トラック代金とは別に「デバン費用」が請求されます。ちなみに、輸入されたときから「混載便(LCL)」になっている物はデバン費用は不要です。あくまでコンテナ(FCL)をトラックに詰め替えて納品してもらうケースです。また、自社の倉庫などに引っ張ってデバンするときは、この費用は不要です。

費用10:コンテナから荷物を取り出してトラックに詰め替える作業 支払先:通関業者(通関業者の提携運送会社) デバン料金は、㎥(一立方メートル)あたり2000円~3000円前後が目安です。もし、㎥がわからない場合は、B/L(船荷証券)を確認します。

11.デバン待機料金(必要なときのみ)

貴社が指定する所までコンテナ輸送してきて、デバンをするときは、二時間以内に終わらせます。二時間以上かかるときは、トラック会社(通関業者を経由)から待機料を請求されます。

費用11:デバンする時にかかる運転手の待機料金 一時間3000円~5000円ほど 支払先:通関業者(通関業者の提携ドレー会社)

12.デマレッジ(必要なときのみ)

倉庫や港からコンテナを引き取る期間(フリータイム)は決まっています。その間に引き取らないと、港での保管延長料金(デマレッジ)がかかります。もちろん、LCL(混載便)のときも同じようにフリータイムが定められています。

フリータイムは、おおむね入港日(搬入日)の翌日から5日間~10日間が目安です。それ以降は、一日当たり1000円~10000円前後(リーファー)が加算されていきます。

費用12:港からコンテナの引き上げが遅いときに請求。一日あたり1000円支払い先:船会社。

もし、船会社がわかないときは、アライバルノーティスやB/Lを確認します。

輸入する商品を入れているコンテナは船会社のものです。できるだけ早くデバンを終えて空のコンテナを港に返す必要があります。このとき、空のコンテナを指定の期間内に返却しなかった場合に「ディテンションチャージ」がかかります。先ほどのデマレッジは「港から取り出すの遅いときにかかる料金」です。

費用13:コンテナの返却が遅くなった料金 支払先:船会社

14.貨物保管代金

輸入した貨物の保管も考えます。基本的に輸入品の保管倉庫は、港近くにある倉庫や混載業者などが運営しています。そこにあずけることも一つの方法です。ただし、独特な倉庫保管料の計算方法があるため、注意しましょう。その他、自社倉庫等があるなら、そこでも貨物を保管できますね!

比較的小規模、かつお金をかけられない、さらに扱いやすい倉庫は、アマゾンが運営する「アマゾンマルチチャネルサービス」です。実は、アマゾン倉庫に貨物の保管ができます。しかも、アマゾン販売をする義務はなく、自社サイトでの販売品、楽天での販売品、その他のプラットフォームなど、販売場所に限らず「倉庫機能」としても活用ができます。

15.販売費用、利益、人件費

輸入した商品は、何らかの形で販売します。主な方法は、次の三つです。

- ネット販売

- 実店舗販売

- 既存ビジネスとの組み合わせ

ネット販売であれば、アマゾン、カラーミー、フリマアプリ出品などです。一方、実際の店舗に卸すなら、電話営業、ポスティング、セミナー集客など、各種営業のための費用が考えられます。また、輸入商品を「商品」としてそのまま販売するだけでなく、別の物の材料や付加価値を付ける物としても活用ができます

- カラーミーでショップを運営するときの費用:月額980円~

- ビジネス用の住所取得費用:月額1000円~

- アマゾン販売:月額5000円弱+FBA使用料金

- 実店舗での営業活動:テレアポ代行など

- アマゾン出品のためのリサーチ業務:クラウドワークスなどで外注を募集する。

最後:輸入の原価率と利益率の関係

輸入原価を計算するときは、様々な費用の積算が必要です。輸入原価の内、特にインパクトを与えるのが国際輸送と輸入諸税です。この辺りをできるだけ正確に計算することで、正しい輸入原価を求めやすいです。

そのためには…..

- 国際輸送の料金 →フォワーダー

- 関税等の諸税(適切なHSコードの特定) →お付き合いがある通関業者又は税関

等、その道の専門家に相談すると良いです。なお、輸入の利益率ですが、価格の差益を追及しているような単なる転売屋は、利益率10%程度が多いです。

一方、HUNADEが推奨する、ビジネスと言える輸入では、利益率は60%以上も十分にあり得ます。遣り方によっては90%もある。その辺りの転売ビジネスと本格輸入は全く違います。(※変なコンサルを受けると大変です。)

よくある疑問

輸入諸費用と勘定科目

| 項目 | 勘定科目の例 |

| 関税・消費税 | 租税公課 |

| 輸入通関手数料 | 支払い手数料 |

| 税関検査代金・検査のための横持ちトラック代 | 輸入諸掛り |

通関手数料の大額、少額の違い、意味、消費税(課税区分)

- 申告価格が20万1千円を超えるのか?です。

- ⇒大額=20万1千円以上 少額=それ未満

- 通関手数料は、外国貨物につき、消費税は免税。他方、取り扱い手数料は課税です。

通関手数料の上限撤廃(自由化)について

公正取引委員会などの指摘により、現在、通関手数料の部分の自由化するべきとの検討がなされています。参考資料:税関

欄数、一件、一葉とは?単位について

通関手数料は、上記の法定料金と取り扱い手数料の2つの合計価格です。この内、法定の通関手数料に関連する疑問に、欄数、一件、一葉等がございます。一件や一葉は同義です。また、これと関係するのが欄数です。欄とは、輸入する商品の品目数を表します。

例えば、上記の料金表を「一件」とだけ決めてしまうと、この一件の中で大量の品目を扱うことになります。シャンプー、リンス、ボディソープ、ブラシ、タオルなどです。これを防止するための一件とカウントするための「欄数」を決めています。ちなみに、この欄数=品目数ではなく、HSコードを基準に考えます。

| 輸出申告 | 1~3 | 一件 |

| 4~8 | 二件 | |

| 以降繰り返し | ||

| 輸入申告 | 1~2 | 一件 |

| 3~6 | 二件 | |

| 以降、繰り返し。 | ||

例えば、一つの輸出申告でHSコードが4つに分かれる場合は、二件分の通関手数料がかかります。

4.修正申告費用、食品申告費用は?

修正申告費用や食品申請費用とうは、1300円が基本料金です。ただし、業務の難易度に応じて「割り増し」が認められており、概ね5000円程度が多いです。ただし、食品届の場合は、通関業者は「届け」を出すだけです。いわゆる届出をした後に必要になる食品分析代金等は別にかかるため注意しましょう。食品分析代金は、品目や検査する量により変わる。一例:30,000~50,000円

5.通関手数料等の勘定科目はどうなる?

輸入取引に関連する勘定科目(会計処理)については、以下のページをご覧ください。

商品・・・・・・・・・仕入、仕入高、商品仕入etc

運送費用・・・・・・・仕入、仕入高、商品仕入etc

保険料・・・・・・・・仕入、仕入高、商品仕入etc

関税・・・・・・・・・仕入、仕入高、商品仕入etc

通関料・・・・・・・・仕入、仕入高、商品仕入etc

消費税・・・・・・・・仮払消費税(税抜処理)、仕入(税込処理)

引用元:税理士法人 阿部会計事務所

MOQは必須?

必ずしもMOQでなければ発注できないわけではないです。交渉次第では、それ以下の量でも可能です。

アンダーバリューとは?

日本税関への申告価格が低くなるように、本来の価格より低いインボイスを発行してもらうこです。これは、シッパー主導、輸入者側の主導に関わらず、すべて輸入者の責任になるため、十分に注意しましょう。詳しくは「アンダーバリューレンジアウトの恐怖とは?」をご覧ください。

インコタームズと費用負担について

ご存じの通り、インコタームズによって、売り手と買い手のどちらが通関費用やその他、輸入関連費用を負担するのかが変わります。インコタームズの危険負担については「インコタームズ2020入門」の中で、比較ツールを提供しています。

例:EXW CIF CIP FCA FOB DAP DDU DAP CFR DDPなど

輸入諸掛りの按分と販売原価について

商売目的の輸入をする場合は、必ず輸入原価、販売原価を求めることが大切です。具体的には、上記説明した1~15の費用を合計し、それを輸入品の個数で按分計算すれば、赤字を回避するための最低販売価格を算出できます。

輸入費用を確認できる書類は?

| 費用 | 記載されている書類 | 請求元 |

| インボイス | 輸出者が発行したインボイス(仕入れ書) | 輸出者 |

| 海上運賃 | アライバルノーティス | 船会社(多くの場合、通関業者が立替) |

| 海上保険 | 輸入の都度発行される保険証券 | 海上保険会社船会社(多くの場合、通関業者が立替) |

| 運送料金 | 通関業者の請求書 | ドレー・トラック会社(多くの場合、通関業者が立替) |

| 通関手数料 | 通関業者の請求書 | 通関業者 |

| 取り扱い手数料 | 通関業者の請求書 | 通関業者 |

| 関税・消費税 | 通関業者の請求書 | 税関(多くの場合、通関業者が立替) |

| 税関検査代金 | 通関業者の請求書 | ドレー・トラック会社(多くの場合、通関業者が立替) |

| 食品検疫代金 | 通関業者の請求書 | 厚生労働省指定の検査機関(多くの場合、通関業者が立替) |

まとめ

輸入ビジネスを行う上でかかる費用について、輸送方法ごとに説明してきました。輸入ビジネスを始めて行う方は、1番の20万円以下の少額貨物の輸入方法が最も利用頻度が高いはずです。その後、2番、3番とステップアップしていきます。

輸入ビジネスの費用を大きく削れるとすると、国際間の輸送費と関税の部分です。国際間の輸送費であれば、力のあるフォワーダーと末永く付き合い有利な料金を提示してもらうことがポイントです。また、関税を削りたいのであれば、特恵関税やEPAと呼ばれる関税削減制度をうまく活用していくことです。その他、在庫の管理であるなら、なんだかんだ言って「FBA」が最も効率的です。

たしかに保管費用は掛かりますが、在庫管理をしなくても良い、アマゾン販売以外にも使える、発送なども行ってくれるなどを考えると、安い物です。輸入ビジネスは、なるべく自分の手をあけても自動で回るようにする仕組みづくりをすることが最も大きなポイントになります。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次