「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海上輸送の距離を計算する方法

国際輸送を考えるとき、「出発港から到着港までの距離はどれくらいか?」という疑問が出てきます。距離を知ることで、輸送日数やコストの目安が立ちやすくなります。ここでは、「Sea Distance Calculator」の使い方と、距離データをどう活かせるかをご紹介します。

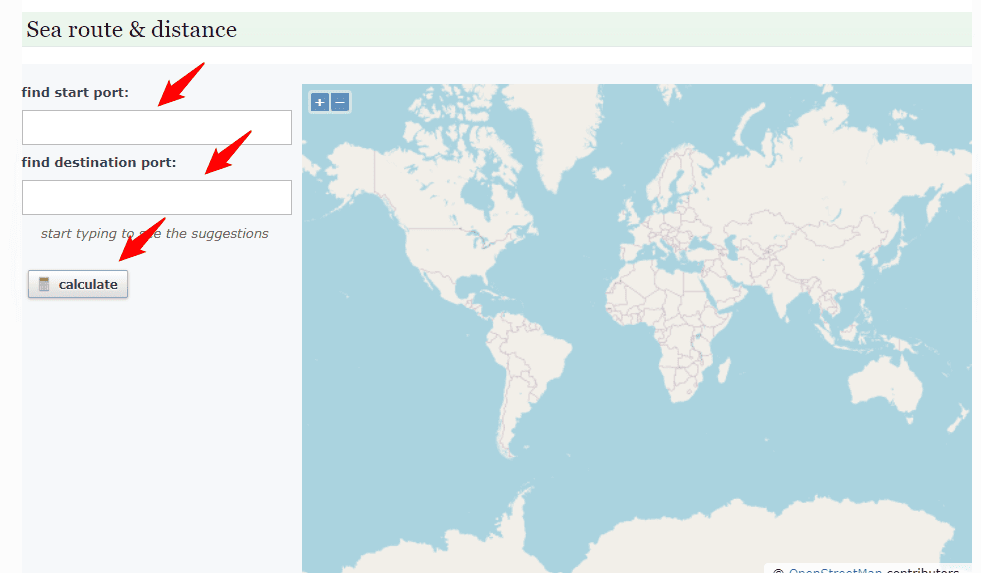

Sea Distance Calculatorの使い方

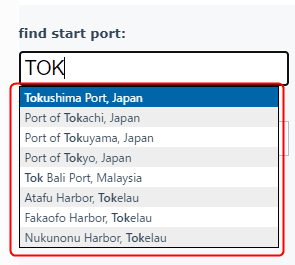

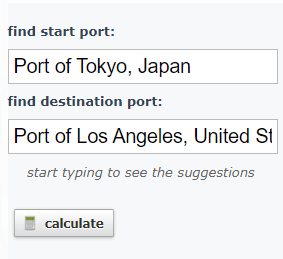

計算方法はとても簡単です。ツールの「find start port(出発港)」と「find destination port(到着港)」に港名を入力するだけ。候補の港が表示されるので選択し、両方を入力後に「calculate」を押すと距離が表示されます。

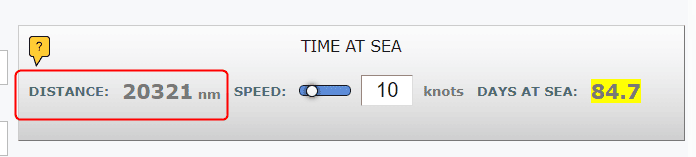

- DISTANCE:距離(NM=ノーティカルマイル)

- 1NM = 1,852m(約1.85km)

- 1SM = 1,609m(約1.6km)

- 例:5,000NM → 約9,260km

港名を入れると、下に港の候補が表示されます。出発港と到着港の両方に入力した後「calculate」を押します。

DISTANCEの部分が距離を示します。「NM」=ノーティカルマイルの略です。

1KN=約1.85km

単純に二倍するとkmに変換できます。余談ですが、航空では「SM」=スタチュートマイルを使います。こちらは、1.6をかけるとkmに変換できます。

距離計算の注意点

Sea Distance Calculatorの算出結果は「代表的ルート」に基づくものです。実際の船会社サービスでは、航路指定・寄港地・浅瀬回避・バンカー港(燃料補給港)などの要因で距離が異なる場合があります。そのため「計算結果=必ずしも実航路ではない」点に注意が必要です。

代表的な航路と距離の目安

*イメージ図です。

- 横浜港 → ロサンゼルス港:約4,800NM(約8,900km)

- 横浜港 → 上海港:約1,100NM(約2,000km)

- 横浜港 → ロッテルダム港:約11,200NM(約20,700km)

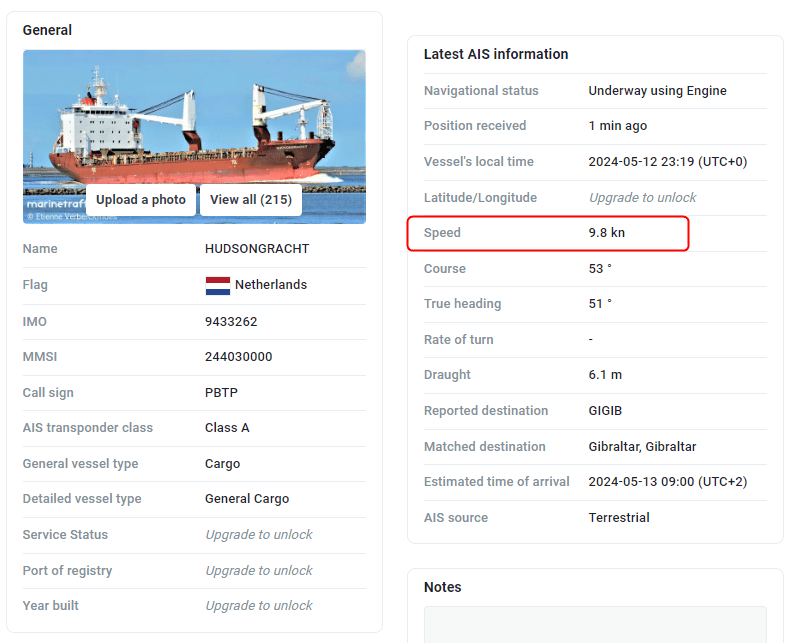

海上輸送と船速の関係

距離だけでなく「船速」も重要です。海上輸送では「knot(ノット)」という単位を使い、1knotは約1.85km/hに相当します。船速は、船の性能や積み荷、気象条件などで変わります。

現在は燃費を抑える「スロースチーミング」が一般的で、12~18ノット程度で航行する船が多くなっています。船の種類別の目安は以下の通りです。

- クルーズ船:20ノット以上

- コンテナ船:15~25ノット(通常は18ノット前後で運航)

- ばら積み船:12~14ノット

- RORO船:15~21ノット

輸送日数の現実的な計算

距離 ÷ 船速 で理論的な航行時間(日数)が出ますが、実際には寄港・荷役・港湾混雑・運河通過待ち(パナマ・スエズ)などで数日〜数週間の差が生じます。計算結果はあくまで「目安」として活用し、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

実務への活用シーン

- 輸送日数の見積もり:距離と速度から大まかな日数を計算

- コスト試算:燃料費(バンカーフューエル)の目安に直結。例:コンテナ船は1日あたり数十トンの燃料を消費。

- 輸送モード選択:航空・海上・フェリーの比較検討に活用

- 港コードの活用:UN/LOCODEを利用すれば、港名入力の精度が高まり検索しやすくなります。

中国貿易をしている方は、なぜか海上輸送か航空輸送の二択しか知らない方が多いです。実は、第三の存在。航空と海上輸送の良い所どりのフェリー輸送があります。

国際輸送の雑談

航海用語には歴史があり、物流の背景を知るヒントになります。

- 「おもかじいっぱい」=舵を右へいっぱいに切る

- 「とりかじいっぱい」=舵を左へいっぱいに切る

また、航空の「コードシェア(共同運航)」のモデルは、実は海運の「共同運航(Vessel Sharing Agreement, Slot Charter)」に由来するといわれています。つまり、海運の運航シェアの仕組みが先に存在し、後に航空業界が取り入れた形です。

海上輸送は単なる物流手段にとどまらず、長い歴史と実務の知恵が息づいています。距離や速度を理解することは、国際輸送の計画に直結するだけでなく、世界の物流の奥深さを知るきっかけにもなります。

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次