本記事は、個人事業主や9名以下の小規模法人の方々を対象に、本業として輸入ビジネスに取り組もうとする方々のための包括的なガイドです。

輸入ビジネスの基礎から応用まで、幅広い内容を網羅しています。主な内容は次の通りです。

- 輸入ビジネスの魅力と2つの主要戦略

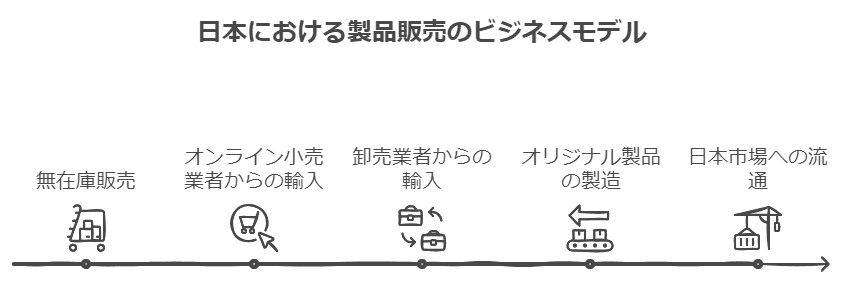

- 5つの輸入ビジネスモデルとその特徴

- 成功のための10の重要ポイント

- 具体的な成功例と失敗例の分析

- 必要な資格や許可の解説

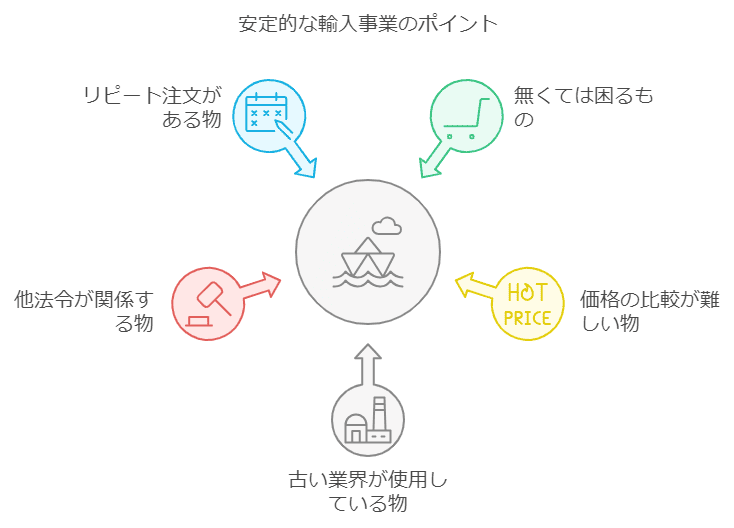

- 安定的な輸入ビジネスを築くための3つのポイント

初心者から中級者まで、段階的に学べる構成であり、展示会、B TO Bサイトでの商品の発掘から、独自商品の開発・販売まで、様々な方法をご紹介しています。また、リスク評価や市場リサーチ、仕入れ先の選定、通関手続き、実務に直結する情報も豊富に盛り込んでいます。

本記事を通じて、輸入ビジネスの全体像を把握し、自身の状況に最適な戦略を選択する手がかりを得られます。さらに、独占販売権の紹介や他法令物の取り扱い、安定的なビジネスを構築するための具体的なアドバイスも提供しています。

輸入ビジネスの成功手順と戦略|初心者から始める方法

輸入ビジネスとは?

輸入ビジネスとは、海外から商品や原材料を輸入し、日本国内で販売する事業です。戦略は2つあります。

輸入ビジネスの2つの戦略

1.薄利多売(大企業向け)

- 低価格 × 大量販売

- 例:ファストファッション、家電量販店

2.厚利少売(小規模事業者向け)

- 高価格 × 少量販売

- 例:ブランド品、ニッチ市場の商品

小規模事業者は、主に2の戦略を取るのが一般的です。

輸入ビジネスのメリット

- 事業モデルがシンプル

- 個人でも運営可能

- 比較的、リスクが小さい。

- 銀行からの評価が高まる

輸入ビジネスの販売戦略

輸入ビジネスモデル3選

輸入販売の代表的なモデルを3つほどご紹介します。

- 既製品を海外(工場等)から輸入して日本で販売

- オリジナル商品を製造し、輸入して日本で販売

- オリジナル商品を製造。これを輸入して日本の業者や実店舗で流通させる。

1.既製品を海外卸(工場等)から輸入して日本で販売

海外の卸販売サイトから購入し、日本で販売します。

例えば「アリババ」です。アリババは、中国企業の他、世界各国の企業が商品を売買をするためのプラットフォームです。また、ここに集まる企業は、工場、輸出者、商社などです。まさに卸売販売者がつながる場所です。

輸入者は、アリババ等の卸サイトを活用し、工場とのつながりを作り、より源流に近い価格で商品を調達して、これを日本で販売します。もちろん「卸売サイト」には様々な物があり、卸売サイト=アリババと考えるのはやめましょう!

2.オリジナル商品を製造。これを輸入して日本で販売

卸売サイトを活用して工場とのつながりを作り、独自のオリジナル商品を開発し、日本で販売します。ODMで製造した商品は、基本的には、独自の商品であり、別に契約書等を交わせば、他社が仕入れられないようにもできます。

例:他社が販売する商品で、悪い部分を改良した物を販売する

3.オリジナル商品を製造し、輸入して日本の業者や実店舗に流通させる。

昨今のアマゾンは、中国の工場が直接、アマゾンで販売しています。中国工場が直販している為、一層、価格競争が起きやすい環境です。そこで、ネット以外の販売ルートの構築を試みます。

実は、日本では、圧倒的に実店舗での販売の方が多いです。実店舗での販売に成功すると、アマゾン販売では得られない巨大な売り上げを確保できます。

安定的な輸入ビジネス

輸入ビジネスを安定させるには、戦略的な商品選びが重要です。以下の3つのポイントを意識しましょう。

- あえて難しい物(要:他法令物)を扱う

- 古い業界が使用している○○

- 継続性がある物

1.輸入制度上、難しい物(要:他法令物)を扱う。

輸入品の内、特定の品目には、強い輸入規制があります。多くの場合、これらの規制に当てはまらないものを取り扱おうとします。そこであえて、輸入規制が強く、取り扱いが難しい物を選ぶのもの一つの戦略です。もしくは、一般的な商品でない物を取り扱うのも良いでしょう。(存在感が薄い)

輸入規制品の例

薬品、植物、電化製品、化粧品類、美容関連品

一般的でない品目例

- 他の商品を生産するときの資材

- 他の商品を生産するときの機械

- 価格が変動しやすいもの

- 他のサービスと合わせて提供

- ネット注文できない商品

- 一般消費者向けではない商品を選ぶこと

2.古い業界が使用している○○。

古い業界にビジネスチャンスあり!

例えば、ワカメやこんぶの養殖をするときに使用するある物があります。それは、ある国から輸入されており、使われる量も膨大です。業界に属している人であれば「この商品ね~」と理解できます。でも、業界外の人には「馴染みが少ない商品」です。土木や建築業界もねらい目です。こういう物を扱います。

3.継続性がある物×事業で使う物が理想

必然的にリピート発注がある物

輸入ビジネスの利益を積み上げるには、新規だけでなく、既存顧客のリピート購入が大切です。

例えば、プリンターのインクなどの「継続購入品」です。かつ、特に企業が使う前提の商品は、お勧めです。基本的に企業は、儲けを求める営利活動をしています。営利活動の向上に結びつくものであれば、いくらでも資金を出します。

必然的に参入障壁が高くなる商材を扱うのも一つの戦略

輸入商品の仕入れ先を見つける手順

輸入ビジネスでは、既存製品とオリジナル製品の2種類を扱えます。

- 最初は既存製品を取り扱う

- 顧客のニーズを把握

- その後、オリジナル商品を開発

既存商品を探す3つの方法

- B2B・B2Cサイトを活用(例:Alibaba、Made-in-China)

- 海外見本市を活用(例:ジェトロの展示会情報)

- ミプロやジェトロのサポートを利用

1.B2BやB2Cの販売サイトを活用する。

- Alibaba

- Global Sources

- indiaMART

- eWorldTrade

- Made-in-china

- TradeIndia

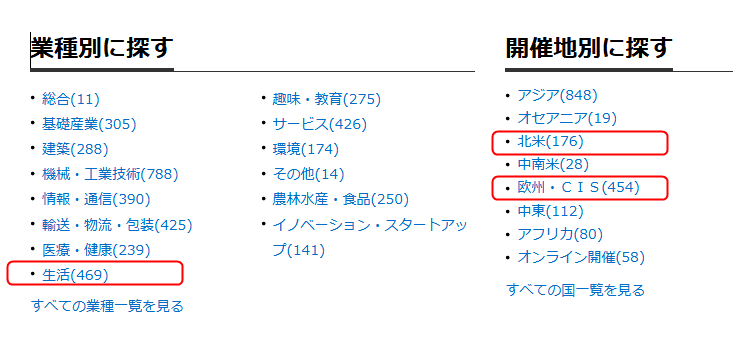

2.海外見本市

国内外の見本市の情報は、ジェトロさんの「見本市・展示会データベース」、東南アジア地域の情報は「日アセアンセンター」が便利です。これらのサイトから、ピンとくる商品やサプライヤーを探します。

見本市情報から、サプライヤーを探す方法

ジェトロの海外見本市ページに行きます。地域又は、興味がある商品カテゴリをクリックしてみます。何となく興味がある分野で良いともいます。ある程度の品質を求める場合は、欧州・CIS地域で区切るのも一つの手です。皆さんが興味がある分野の商品を色々と見てみましょう!

3.ミプロやジェトロ

日本の輸出入を促進する公的機関として「ミプロ」や「ジェトロ」があります。ミプロが輸入を担当しており、ジェトロが輸出を担当しています。基本的には、輸入関係の相談をしたい場合は、ミプロを利用してください。

2.自分で商品を開発する。

商品を開発するときはアリババ」、HKTDC、TTNETを使います。これらのサイトを通して開拓した工場に「○○のような商品を開発したい」と伝えるだけで、MOQ(最長注文数量)と価格を提示してくれます。

最小発注単位は1000個くらいが多いため、1番の既存商品の販売がある程度、軌道にのったら検討しましょう! なお、海外のサンプル品は有料です。本契約への移行時にサンプル代金を差し引いてくれる所が多いです。

3.契約交渉

輸入ビジネスの成功には、仕入れ先との契約交渉が不可欠です。以下の流れを押さえましょう。

- 引き合い

- オファー

- カウンターオファー

- 契約締結

1. 引き合い(Inquiry)

まずは仕入れ先にコンタクトを取り、商品の取り扱いや価格、MOQ(最小発注数量)などの条件を確認します。この段階では、複数のサプライヤーに問い合わせを行い、比較することが重要です。

2. オファー(Offer)

仕入れ先から正式なオファー(見積もり)が提示されます。通常、以下の条件が含まれます:

- 価格(FOB / CIF など)

- 最小発注数量(MOQ)

- 支払条件(T/T、L/C など)

- 納期

- サンプルの有無

ポイント:この時点で不明点を明確にし、条件が適切か確認しましょう。

3. カウンターオファー(Counter Offer)

提示された条件に納得できない場合、交渉を行います。特に交渉すべきポイントは以下の通りです:

- 価格交渉:競合他社の価格を調査し、値引きを要求

- MOQの調整:最初の発注は小ロットから開始できるよう交渉

- 支払条件の交渉:前払いの割合を減らし、リスクを分散

4. 契約締結(Contract)

合意に至ったら、契約書(Sales Contract)を作成し、正式に発注を行います。契約書には以下の点を明記しましょう:

- 商品の仕様(モデル、材質、サイズなど)

- 価格と支払条件

- インコタームズ(FOB、CIF など)

- 納期

- 不良品やトラブル時の対応(返品・補償条件)

契約内容をしっかり確認し、不明点がないか最終チェックを行いましょう。

メールによる引き合いは無視されることが多い。

メールによる引き合いは、山のように届く為、どうしても交渉を開始したい方は、電話によるアプローチが効果的です。言語的な問題でアプローチが難しい場合は、HUNADEサポートチームにお問い合わせください。電話の他、ズームによる通訳等も可能です。

輸入販売の成功事例と失敗例

輸入ビジネスの失敗例や成功例をご紹介します。

成功事例

北欧雑貨の独占販売

- 資金不足をクラウドファンディングで解決

- 競争の少ない高級雑貨を選定

→ 成功の理由:独占販売で競争を避け、ブランド価値を確立

アメリカの遮熱塗料を輸入販売

- 品質の高さを訴求

- ニッチ市場に特化

→ 成功の理由:マーケットに競合が少なく、PRなしで売れ続ける

失敗事例

需要予測のミス

自分が欲しいもの」だけを仕入れ、売れなかった

サプライヤーの選定ミス

品質管理ができず、返品が発生

- 商品需要の予測ミス(自分本位の選定)

- 競合他社のリサーチ不足

- サプライヤーの選定ミスなど

テスト販売と改善点の検証

アマゾンやフリマアプリなどのECサイトの他、実店舗などを使いテスト販売をして改善点を検証します。その結果をフィードバックとして仕入れ先に伝えて改良をする。そして、改良をした物を再輸入しテストする。この繰り返しで、少しずつ商品のクオリティを上げていきます。

輸入ビジネスの立ち上げから販売までの流れまとめ

- 貿易の準備をする

- 求められている物を探そう。

- 安定的な輸入ビジネスにする3つのポイント

- 既存商品、オリジナル商品の開発(仕入れ先の見つけ方)

- 契約交渉(輸入)をする

- 輸入コスト、関税、輸入規制を確認する。

- サンプル輸入、少量購入又は製造開始

- テスト販売と改善点の検証

- 代表的な販売方法

輸入ビジネスの許可・規制

ここでは、輸入業に必要な許可、規制の確認方法、関税等について説明します。

輸入業に必要な資格や許可

輸入ビジネスには、許可や資格が必要なのでしょうか? 結論は不要です。但し、一部の品目を取り扱う場合は、規制のクリアや許可の取得が必要です。

| 規制対象 | 必要な許可・資格 | 具体例 |

| 中古品 | 古物商の免許 | ブランドバッグ、中古カメラ |

| 化粧品 | 薬機法 | スキンケア、メイク用品 |

| 食品 | 食品衛生法 | サプリ、健康食品 |

| スマホ関連 | 電波法 | SIMフリースマホ |

輸入規制の確認方法

日本には輸入できない品目があります。これを輸入禁制品と言います。武器関連、商標権を侵害する物など、日本国内での所持や使用が禁止されている物が対象です。その他、ワシントン条約に該当する産品、食品、植物、食肉など「他法令の確認」が必要な物があります。また、輸入自体の数量枠が規制されている「輸入貿易管理令」などもあります。そのため、まずは、あなたの商品が日本側の輸入規制をクリアできるのかを確認します。

輸入規制は、次の2つのいずれかで確認します。

輸入関税率の調べ方

日本に商品を輸入するときは、輸入税(関税及び消費税)がかかります。関税率は、輸入する貨物、原産国で違います。また適用される関税率は、輸入総額が20万円以下?それとも超えるのか?で変わります。

輸入関税の計算方法

また、支払うべき関税”額”は、次の計算式で求めます。

支払うべき関税額=課税価格×関税率

課税価格とは、商品代金に送料など「加算するべき費用」を加えた価格です。(CIF価格)この課税価格に対して、一般税率又は簡易税率(簡易税率と一般税率の違いとは?)をかけて計算します。なお、輸入品には、関税の他、輸入消費税もかかります。また、品目によっては、酒税やたばこ税などもかかります。

輸入原価の算出

輸入商品の原価とは、商品が売り出せる状態になるまでの全ての費用の合計です。具体的には、次の費用があります。

- 商品代金

- 国際配送代金

- 保険代金

- 日本側通関費用

- 関税と消費税

- 日本の国内費用(デバン等も含む)

この輸入原価と、日本の小売り価格との間に、ある一定の開きがある場合は、商売として成立する可能性は高いです。

独占販売権と参入障壁・代表的な輸入販売方法

参入障壁

輸入ビジネスを成功させるためには、価格競争に巻き込まれない仕組みを作ることが重要です。いわゆる参入障壁です。参入障壁として最も効果的なのが「独占販売権(Exclusive Distribution Rights)」の獲得です。

独占販売権とは?

独占販売権とは、特定の商品について国内での販売を独占的に行う権利を指します。海外メーカーやサプライヤーと契約を結び、自社のみが日本市場でその商品を販売できるようにすることで、競争を回避し、高い利益率を確保できます。

独占販売権を取得するメリット

- 価格競争を回避できる:他の輸入業者が同じ商品を扱えないため、値下げ競争に巻き込まれない。

- ブランド価値を高められる:独占契約を結ぶことで、正規代理店としての信頼性を確立できる。

- 安定した供給とビジネス展開が可能:契約により供給が保証され、販路の拡大やOEM展開も検討できる。

- 参入障壁を作れる:新規参入者が容易に競争できない市場を作り、長期的な収益を確保しやすい。

独占販売権を取得する際のコツ

- メーカーとの強固な関係を築く:継続的な取引の意向を示し、信頼関係を構築する。

- 販売実績やマーケティングプランを提示する:メーカーにとって日本市場の成長が期待できることを伝える。

- 契約内容を明確にする:販売地域、期間、更新条件、価格設定の自由度などを契約書に明記する。

独占販売権を獲得することで、単なる輸入販売から安定したブランドビジネスへと進化できます。可能であれば、輸入時に交渉し、他社が簡単に真似できないビジネスモデルを確立しましょう。

販売戦略のコツ

ここでは、輸入ビジネスの準備、何を仕入れたらいいのか?(マーケットリサーチ)などについて解説していきます。

貿易の準備をする

最寄りの税務署や税関で貿易の準備をしましょう!

税関発給コードは、輸入申告やリアルタイム口座の開設時に必要です。なお、法人の場合は、税関発給コードは不要です。(法人番号で処理可能)

求められている商品を探そう。

何を輸入すれば良いのでしょうか? この答えは「求められている物」です。そして、これを探すには、以下の方法があります。

- アマゾンや楽天のランキング指標

- 本屋の棚(広くとっている分野をチェック)

- 雑誌(モノマガジン系の雑誌)

- 各種キーワード検索ツール

1.アマゾンや楽天のランキング指標

アマゾンや楽天のランキングを確認します。コツは、直接、ランキングに載っていない商品です。つまり、表示されている商品まわりの商品を探します。また、各商品についている口コミなども参考にできます。

2.本屋の棚(広くとっている分野をチェック)

巷の本屋、大型書店の棚を確認しましょう。棚の幅が広い物は世の中の需要が高い所です。その棚に行き、目につくキーワード等に注目します。

3.雑誌(モノマガジン系の雑誌)

最新のアイテム等が紹介されているモノマガジン等もおススメです。こちらも本に紹介されている商品からヒントを得るようにします。

4.各種キーワード検索ツール

各種キーワードリサーチツールからも需要を調べられます。

グーグルキーワードプランナー

グーグルの「キーワードツール」を使えば、月間の検索件数がわかります。平均的には、月間で1000を超えれば、何らかのニーズがあります。

| 検索キーワード | 想定される需要 |

| サンバイザー UVカット | 「UVカットができるサンバイザーが欲しい」 |

| サンバイザー おばさん | 「おばさんでも似合うサンバイザー(おばさんにみられない)が欲しい」 |

| サンバイザー かつら | 「かつらをつけてもフィットするサンバイザーが欲しい」 |

ヤフー知恵袋による調査例

ヤフー知恵袋は質問部分に注目します。

輸入販売方法

輸入した商品は、どのように販売すればいいのでしょうか? 大きく分けると、次の3つです。

- 一般小売り=EC販売

- 卸売り=EC販売

- 卸売り=実店舗

輸入後の国内販売には、一般小売り向けの販売と卸向けの販売とそれの併売があります。対象顧客をどのようにするのか?で価格設定が必要です。

一般小売り向け=ECなど

一般販売向けは、主に一般消費者が対象です。販売方法は、主にECなどがあります。

- ネットによる販売(アマゾン、楽天、BASE、独自ドメインショップ、メルカリなど)

- 実店舗併用販売

例えば、アマゾンや楽天等に出店をして販売できます。仮にご自身の実店舗をお持ちの場合は、その場所を使い各種商品を販売できます。但し、販売先は、一般消費者です。

卸売り販売=ECや実店舗

業者向け販売(B TO B)も可能です。この場合は、販売先が再販業者になる為、一般消費者向けの販売と区別する必要があります。主な開拓方法は、次の通りです。

- 電話やファックスによる販促活動

- 営業代行サービスを使う。

- 業者間取引のマッチングサイト(ネッシーなど)

- 公共入札

- 実店舗販売

実は、日本における商品の購入は、94%が実店舗で行われており、残りの6%がECです。EC、ECと言われつつも、たった6%前後が現状なのです。安定的な輸入ビジネスをする場合は、94%の大きな所、つまり実店舗での販売網の構築を目指すべきです。

例えば、大手流通で商品を販売することができれば、販売は大きく向上します。

テスト販売と改善点の検証

リサーチの結果、需要がわかり、ある程度、売れる見込みがわかったら、テスト輸入をします。テスト輸入の目的は、製品の品質レベルを確認することです。

海外取引でのサンプル品請求は、有料です。

サンプル品が届いたら、品質レベルを確認します。必要であれば、販売先に感想や意見を聞きます。この結果を仕入れ元に伝えて改善を促します。サンプル品は、品質の確認の他、税関へサンプル品を持ち込んで関税率を調べたり、厚生省などで必要な書類を確認したりする上でも重要です。

サンプル品の確認後のテスト輸入

サンプル品の確認が終わったら、少量でのテスト輸入をします。サンプル品よりも多く、最低発注数量よりも多い量を指定します。このとき、輸出者から難色を示されることがあります。この場合は「商品単価を上げて良いから、最低発注数量をさげて注文させてほしい」と伝えます。そして、このイレギュラーな注文は、この一回だけの注文で良いと伝えます。これによって、輸出者は、最低発注数量以下でも応じてくれます。要は「量を減らして単価を上げる作戦」です。

この場合、一般的な商業輸入となり、税関への申告はもちろんのこと、必要な場合は厚生省への手続きも必要です。特に初回の輸入時は、税関検査と厚生省の検査を2つとも受ける可能性が非常に高いです。

少量輸入&テスト販売後、お客さんからフィードバッグをもらいましょう。サンプル品と品質レベルは異なるのか、もっとこうした方が使いやすいなど、お客さん目線での改良点を拾うことが目的です。

少量の輸入は、輸出者を確認する意味もありますが、むしろ本格的な商業輸入を行う前の「地ならし」の意味合いが強いです。商品自体のことはもちろんのこと、通関などの輸入手続きにおいて問題がないのかを検証します。

輸入価格が20万円以下の場合

手続き等もなく、荷物が届きます。

輸入価格が20万円を超える場合

日本側で輸入通関が必要です。詳細は以下2つの記事をご覧ください。

輸入販売のケーススタディ

以上がゼロから輸入販売するための知識とやり方です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。もし、何かの支援等が必要でしたら、ゼロイチコンサルをお申込みください。

リスク評価や販売戦略、輸入方法、輸送手配など、あらゆる相談に対応しています。お気軽にどうぞ!

HUNADEのサービス一覧

最後に、アンケートに答えていただけると嬉しいです。

HUNADE 運営者

Masahiro Ido.

輸入ビジネスとよくある疑問

保険の関係は?

輸入ビジネスには、2つの保険があります。

- 海上保険

- PL保険

クラウドファンディングとは?

昨今は、輸入ビジネスにクラウドファンディングの仕組みが利用されています。

例えば「こういう商品を開発予定です!」と提案(プロジェクト)して賛同者を募ります。賛同者は、プロジェクトで提案されている商品を購入します。提案者は、購入代金を受け取り、商品開発を進められる。これが輸入ビジネスとクラウドファンディングの関係です。

外注化戦略は?

輸入ビジネスを実現するには、仕入れから販売までに様々な作業があります。この作業を人に任せることが「外注化」です。外注化により、自身ですべきこと以外を他人に任せることができ、これがより一層、ビジネスの拡大へとつなげられる戦略になりえます。

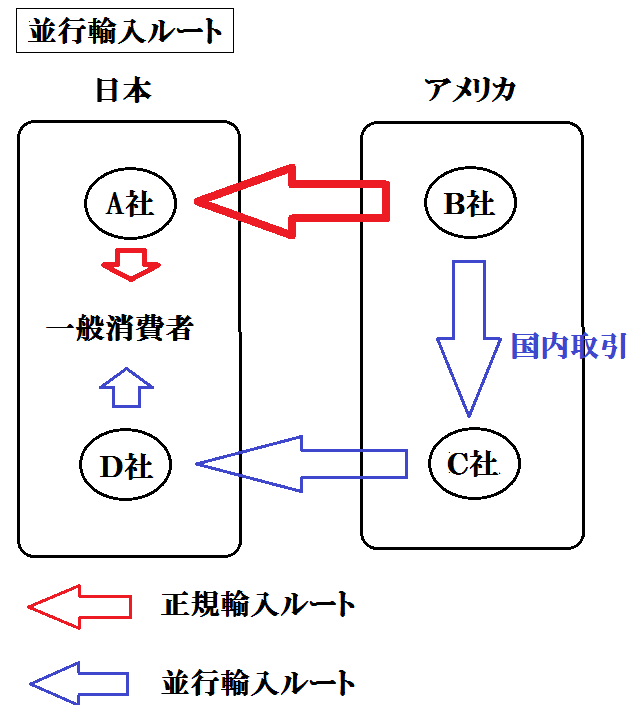

直輸入と並行輸入の関係は?

直輸入とは、海外から商品を購入するときに、輸入商社等を通さず、自身が直接商品を購入する(輸入する)ことです。他方、並行輸入とは、日本で正規で輸入している人とは、別ルートで商品を輸入し、販売することです。

関税を安くするには?

関税には、基本、協定税率(WTO税率)、EPA税率、特恵税率、特別特恵税率などがあります。この他、指定の数量のみ関税率を引き下げて、数量以上は引き上げる「関税割当」などもあります。非常に幅が広く、輸入コストに直結するため、勉強することをお勧めします。なお、HUNADEは「EPAマニュアル」や「輸入税の削減マニュアル」「革製品輸入マニュアル」などを公開しています。

EPA活用・関税ゼロ貿易の活用手順は?

2025年現在、日本はいくつかの国と関税をゼロにする自由貿易協定を結んでいます。

| 2025年2月現在 | |

| 発効済(利用できる国) | シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11、日EU・EPA、米国、英国、RCEP(韓国+中国+アセアン+オーストラリアなど) |

| 交渉中 | トルコ、コロンビア、GCC、日中韓 |

| その他(交渉中断等) | カナダ、韓国 |

1.利用できる国を確認

2.商品のHSコードを確認

3.関税を削減できる「幅」と「手間」

4.原産地基準を確認します。

5.特定原産地証明書を取得

6.関税ゼロで輸入許可!

事前教示制度とは?

商品の関税率は、支払う関税額=輸入原価につながります。よって、輸入予定の商品の関税率を知ることは重要です。もちろん、ご自身での特定もできますが、ミスがあると大変です。そのため、輸入実務の現場では、通関業者に特定を依頼したり、税関の事前教示制度を使ったりすることが多いです。より正確で法的な効力を求めるのであれば、事前教示制度をお勧めします。

【貿易の相談】輸出入のスタートアップに最適!二人三脚で支援!

この記事を登録

この記事を登録

基幹記事

貿易学習コースの一覧

分野別記事

カテゴリの一覧

関連記事

◆スポンサード広告

目次

目次