「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

輸入ビジネスの始め方

このレッスンで学べること

輸入ビジネスを始めるときの全体の流れがわかる

どんな準備をして、どんな手順で始めればいいのか、スタートからゴールまでの流れをざっくりつかめます。

各ステップでやること・考えることがわかる

仕入れ先を決める、通関手続きをする、販売方法を考えるなど、それぞれの場面で「何をすればいいか」「どう判断すればいいか」が学べます。

よくある失敗とその防ぎ方

初心者がやりがちなミス(調査不足、契約不備、在庫トラブルなど)と、それをどう防ぐかを紹介します。

学んだことを行動に移す方法

知識を知って終わりにせず、実際に「どう動くか」をステップごとに説明します。

小さく始めてリスクを抑える方法

少ない資金や人手でも無理なく始められるよう、リスクを抑えたスタート方法を紹介します。

始めたあとに見直すべきこと・伸ばす考え方

やってみた後で「もっとよくするには?」と考えるための視点や、ビジネスを成長させるヒントも学べます。

知識を「実行」に変える段階へ

これまでの9回にわたるレッスンを通じて、輸入ビジネスに必要な知識は一通りカバーしてきました。制度・手続き・費用・リスク・販売体制・品質管理など、初心者がつまずきやすいポイントを中心に、実践的な知識を網羅的に学んでいただけたはずです。

しかし、真のスタートはここからです。学んだ知識を元に、実際に“輸入ビジネスを始める”という行動に移すことで、初めてビジネスとしての意味が生まれます。最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ、小さな一歩を着実に踏み出し、学びながら進めることが現実的で確実な成功への近道です。

このレッスンでは、今後実際にビジネスを立ち上げるためにどんな準備が必要かを再確認し、ステップごとに整理して実行可能なアクションプランに落とし込みます。経験や資金が少ない方でも無理なく始められる形を意識して構成しているので、ぜひ“自分自身の行動”として置き換えながら読み進めてください。

輸入ビジネスは難しいようで、実は「正しい順序」で「小さく始める」ことさえ守れば、非常に実現可能性の高いビジネスモデルです。焦らず、しかし確実に、あなたのビジネスを形にしていきましょう。

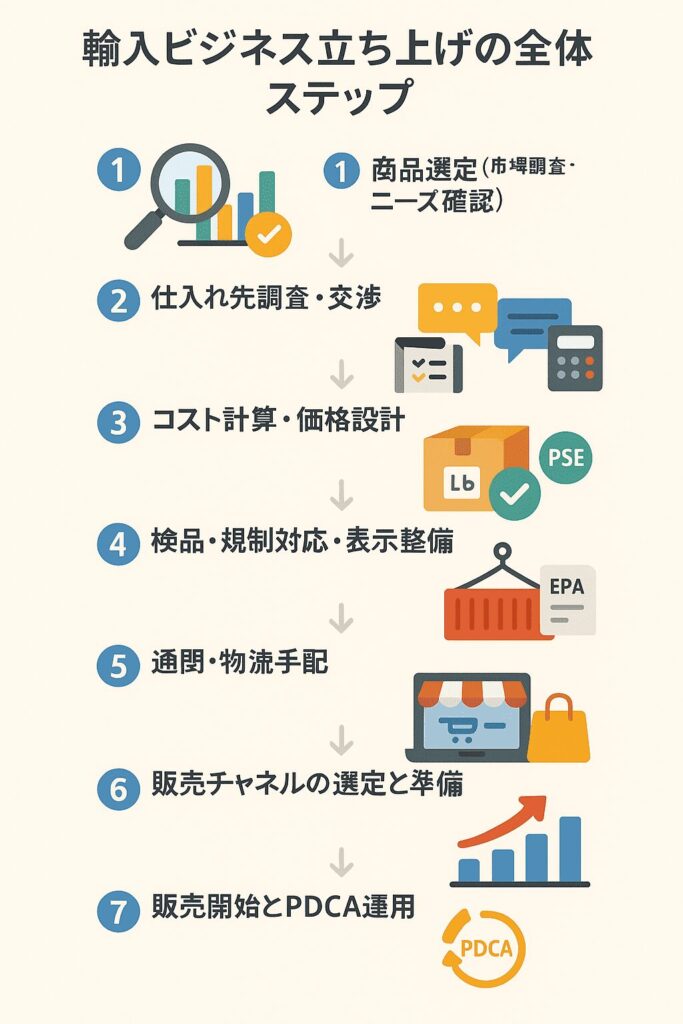

輸入ビジネス立ち上げの全体ステップ

1. 商品選定(市場調査・ニーズ確認)

「何を仕入れて売るか」を決めます。日本で売れる可能性が高い商品を見つけるために、Amazonや楽天などのECサイト、Makuakeなどのクラウドファンディング、SNSなどを使ってニーズやトレンドを調査しましょう。

→Amazon、楽天、クラウドファンディング、SNS等で情報収集

2. 仕入れ先調査・交渉

商品をどこから仕入れるかを検討します。Alibabaなどの仕入れサイトや、展示会・商社・代行業者の利用が主な手段です。いきなり大量に仕入れるのではなく、まずはサンプル発注で品質を確認し、仕入先の信頼性もチェックするのが基本です。

→小ロット・サンプルで品質確認+信用調査

3. コスト計算・価格設計

輸入ビジネスでは「仕入れ価格が安ければ儲かる」とは限りません。送料・関税・通関費用・販売手数料まで含めた総コストを把握したうえで、利益が残る販売価格を設定しましょう。価格競争力も意識する必要があります。

→利益が出る価格を設定し、価格競争力も検討

4. 検品・規制対応・表示整備

商品によっては、PSE(電気用品)やPSC(消費生活用製品)などの規制に適合していなければ販売できません。必要な検査や認証を済ませ、日本語のラベル表示(成分・注意書き・輸入者情報など)も法的に整備しておきましょう。

→ラベルを日本語化し、法的に必要な表記を準備

5. 通関・物流手配

商品が日本に届いたら、税関を通すための通関申告や物流の手配が必要です。初心者は通関業者やフォワーダー(物流代行業者)と連携するのが安心です。EPA(経済連携協定)の対象商品であれば、関税を抑えるために原産地証明書の取得も忘れずに。

→EPA対象なら原産地証明書を取得

6. 販売チャネルの選定と準備

商品をどこで売るかを決め、販売体制を整備します。AmazonやBASE、自社ECサイト、卸販売など複数の選択肢があり、それぞれに必要な商品ページの作成や在庫管理の準備が必要です。

→商品撮影、ページ制作、在庫管理体制を整備

7. 販売開始とPDCA運用

いよいよ販売開始です。まずは少量から始めて、売れ行きや顧客の反応をチェックしましょう。レビューや再購入率を見ながら、改善(PDCA)を繰り返してビジネスを育てていくことが成功への近道です。

→レビューやリピート率を見て改善策を講じる

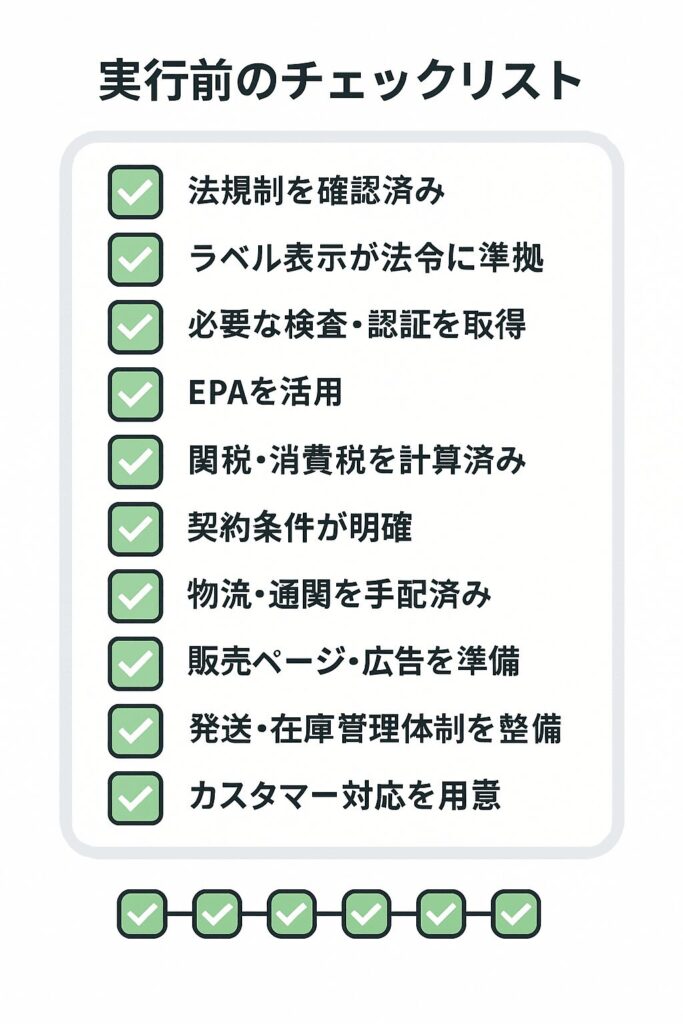

実行前の最終チェックリスト

- 商品に“売り”や“差別化ポイント”があるか?

- なぜ自社が販売するのか説明できるか?

- 販売先の国の法律をチェック済みか?

- 食品衛生法・薬機法・PSEなど必要なルールを理解しているか?

- 検査やマーク取得が必要な商品は対応済みか?

- 日本語で必要なラベル(成分、使い方など)を用意しているか?

- 仕入先との契約内容(納期・数量・返品など)は明確か?

- 輸送や通関の流れを把握しているか?

- フォワーダーや通関業者と連絡が取れているか?

- EPA対象なら書類を揃えているか?

- 関税・消費税など、費用をきちんと見積もっているか?

- 利益が出る価格で販売できるよう設計しているか?

- Amazonや自社ECなど販売先は準備できているか?

- 商品画像や説明、広告の準備ができているか?

- 在庫や発送の仕組みを整えているか?

- 問い合わせや返品などの対応体制はあるか?

- 初回の販売データを分析して次に活かす計画があるか?

スタートにあたり意識すべきこと

- 最初からすべて完璧にやろうとせず、「まずは1商品」から始めましょう。

- 最初は「学びながら利益を出す」くらいの気持ちが大切です。

- 続けることで知識が増え、取引条件も良くなります。

- 通関業者や物流会社など、信頼できるパートナーとの関係づくりが成功のポイントです。

補足情報

仕入れ先との契約・決済方法についての補足例

輸入ビジネスでは、仕入れ先との契約条件をはっきりさせて、リスクをできるだけ小さくすることが大切です。決済方法には、銀行送金(T/T)、信用状(L/C)、PayPalなどがあり、それぞれ費用や安全性が違います。

初めての取引や金額の大きい取引では、前もって支払う方法や分割で支払う方法、第三者の決済サービスを使うことも考えましょう。契約書には納期、品質の基準、返品できる条件、補償の範囲などを必ず明記して、トラブルを防ぐよう心がけてください。

輸入禁止・規制品目への注意喚起

日本では、銃器・薬物・動植物・一部の医薬品や化粧品など、輸入が禁止されているか厳しく規制されている商品があります。輸入する前に必ず税関や関連省庁の規制リストを確認してください。違反すると商品が没収されたり罰則を受けたりすることがあるので注意が必要です。

日本に輸入できないもの(禁止)・規制されている物と条件を徹底解説

税務・事業者登録についての補足

輸入ビジネスを続けて行う場合は、個人事業主や法人としての開業届を出したり、消費税やインボイス制度に対応したりする必要もあります。帳簿やインボイスの管理、税務申告の基本も早めに勉強しておくと安心です。

スタートアップが感じやすいよくあるQ&A

Q1. 最初の商品はどのくらいの数量から始めるべき?

A. 初回は最小ロットまたは10〜50個程度のテスト輸入がおすすめです。少量から始めて、販売データや市場反応を確認し、次回以降に安全に拡大するのがリスクの少ない進め方です。

Q2. 商品の検品やラベル対応は販売前のどのタイミングで行うべき?

A. 通関完了後、販売前に必ず実施しましょう。法令に基づく日本語ラベルやPSE、PSCなどのマークは、販売時点で整っている必要があります。輸入直後に準備期間を確保して対応しましょう。

Q3. 小規模でもEPA(経済連携協定)は使った方が良い?

A. はい。EPA対象品目なら、小ロットでも関税コスト削減メリットが得られます。原産地証明などの手間はありますが、通関業者に相談すれば対応可能なケースが多いため、積極的に活用を検討しましょう。

Q4. フォワーダー選びで必ず確認すべきポイントは?

A. 輸入予定商品の実績、通関サポート、EPA適用支援、トラブル対応体制、見積内訳の明確さを確認してください。特に初心者の場合、物流全体をワンストップで対応できるフォワーダーを選ぶことで負担を減らせます。

Q5. 初心者がよく陥る失敗を避けるには?

A. 「完璧を目指しすぎない」「まず1商品」「小さく始めて改善する」を意識しましょう。最初から大量仕入れや高額商品に挑むのではなく、テスト販売を繰り返しながらノウハウを蓄積することが、結果的に最短ルートになります。

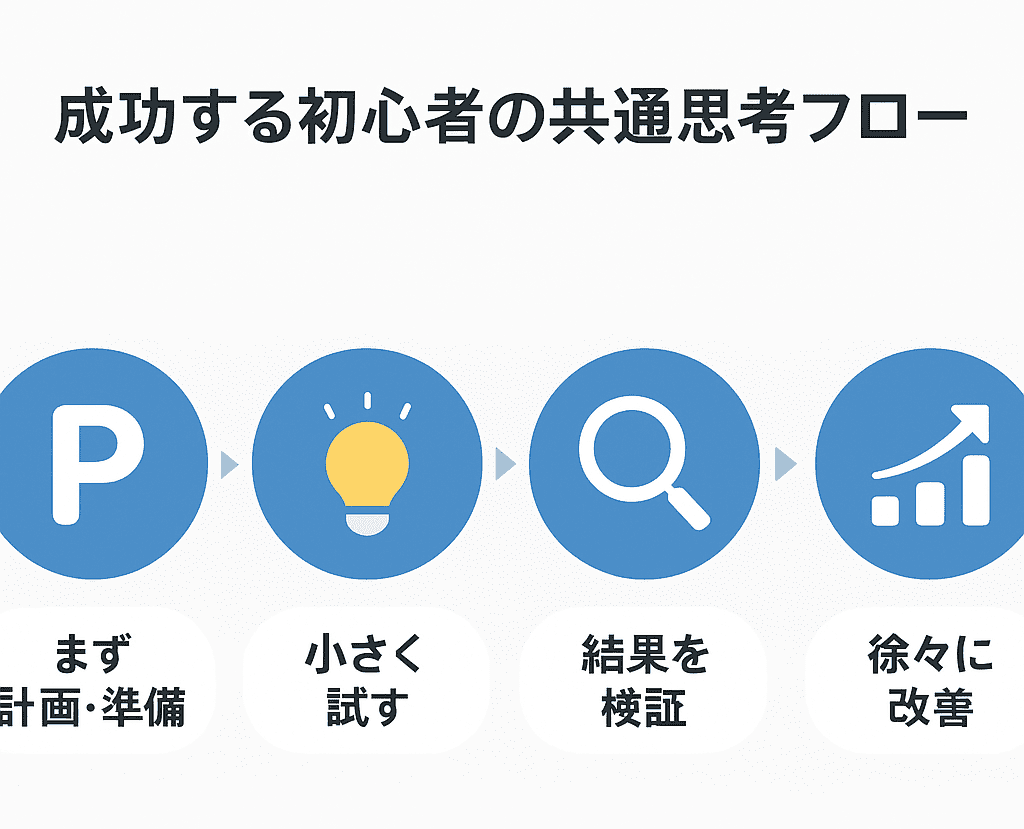

まとめ

- 輸入ビジネスは「知識と実行のバランス」が求められる

- 計画 → 小さく試す → 検証 → 改善 という流れが成功の鍵

- まずはひとつの商品を扱うことから始めて、実務の流れを体験する

- 成功を焦らず、一歩一歩着実に積み重ねていくことが、長く続く輸入ビジネスをつくる最良の道です

これで全10回の輸入ビジネス講座は終了です。次はあなた自身のアクションの番です。さあ、はじめの一歩を踏み出しましょう

貿易学習コースの一覧

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次