「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

航空輸送の危険物・検疫・通関

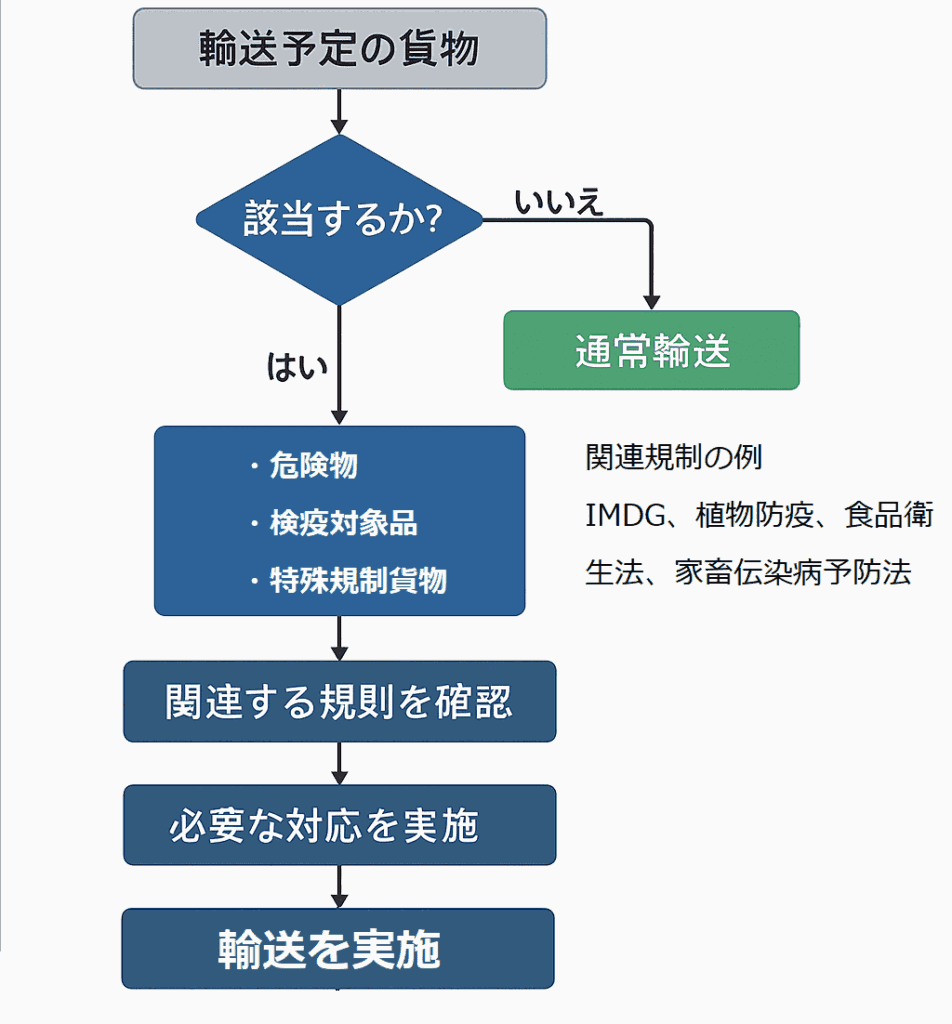

飛行機で荷物を送るのは早くて便利ですが、その分ルールがとても厳しく決められています。特に次のような荷物には注意が必要です。

- 火がつきやすいもの(スプレー缶・バッテリーなど)

- 食べ物・植物・動物など、検査が必要なもの

- 法律で特別なルールがあるもの

これらは、事前にしっかり準備しないと、税関で止められたり、追加の費用がかかったりします。

この記事では、トラブルになりやすい荷物の例と、出荷前にできる対策をまとめています。安全に航空便を使うために、事前チェックと関係者との情報共有がとても大切です。

この記事で説明すること

- 航空輸送で特に注意が必要な「危険物」「検疫対象品」「特殊貨物」の基本ルールを説明します

- リチウム電池やスプレー缶など、見た目ではわかりにくい「危険物」の判断方法と対策を紹介します

- 植物・食品・動物製品など、検疫の対象になる貨物とその対応方法を説明します

- 医療機器やサプリなど、法律上の特別なルールがある商品についての通関注意点を解説します

- ラベル表示・書類・許可証など、出荷前に確認すべき準備ポイントをチェックリスト形式で紹介します

- 危険物や検疫品を送るときに、LCL(混載便)を使うリスクと対策を説明します

- 通関トラブルを防ぐための「税関への事前相談(事前教示制度)」の活用方法を紹介します

危険物の定義と取り扱い

航空輸送において「危険物(Dangerous Goods)」とは、火災・爆発・中毒などの危険を伴う可能性のある貨物を指します。国際航空運送協会(IATA)が発行する危険物規則書(DGR)に基づき、航空会社や荷主は適切な取り扱いと表示を行う必要があります。

代表的な危険物の例

- リチウムイオン電池・バッテリー搭載製品

- 可燃性液体(香水、アルコール類、溶剤など)

- スプレー缶・圧縮ガス製品(消臭剤、潤滑スプレーなど)

- 工業用薬品・洗浄液・塗料・接着剤など

危険物の輸送には、通常の貨物とまったく異なるルールが適用されます。「これぐらいなら大丈夫だろう」といった思い込みが、重大なトラブルの原因になります。

たとえば、リチウム電池・スプレー缶・香水・接着剤・バッテリー搭載製品などは、見た目は普通の商品でも危険物に該当するケースが多くあります。中身の成分や数量、引火性の有無などで「クラス1〜9」のいずれかに分類され、航空輸送では厳しい制限が課されます。

IATA(国際航空運送協会)の規定では、該当するクラスごとに必要な梱包方法・警告ラベル・書類の形式が定められており、これらに1つでも不備があると積載不可となります。とくに、危険物申告書(Shipper’s Declaration)の提出と、指定されたユニットロードやパッケージの形状・容量制限など、細かいルールの理解が必要です。

また、航空会社やフォワーダーによっては、一部の危険物を取り扱わない方針を採っていることもあるため、輸送を手配する前に必ず事前申請・可否確認が必要です。

申告漏れやラベル不備で出荷が止まったり、空港で没収や破棄の対象になったりするケースもあります。また、誤申告が故意と見なされた場合は、罰金や取引停止につながるリスクもあるため、「知らなかった」では済まされないのが危険物輸送です。

初心者の方は、以下の対応が有効です。

- 商品のSDS(安全データシート)を取得し、フォワーダーに相談する

- IATA DGR(危険物規則書)に準拠した専門会社に梱包を依頼する

- 危険物取扱に強いフォワーダーを選び、一連の対応を任せる体制を整える

危険物の輸送は、事前確認と専門家の力を借りることが安全なスタートです。社内でも、危険物かどうかの判断基準や対応フローをマニュアル化し、誰でも判断できる仕組みを持っておくと安心です。

検疫対象品の規制と対応

植物・動物・食品などの貨物は、輸出入国双方で「検疫」の対象となる場合があります。とくに日本のような島国では、外来病害虫や家畜伝染病の侵入を防ぐための検疫制度が厳格です。

検疫対象になりやすい品目

- 生鮮食品(果物・野菜・魚介類など)

- 肉製品・乳製品・卵などの動物由来製品

- 木製パレット・木箱(燻蒸処理証明が必要)

- 観葉植物・ペット・生体・動物飼料など

これらの貨物を航空輸送する場合は、出荷前に以下を準備します

- 検疫証明書(輸出国政府発行)

- 成分表示や製造証明書、輸出国当局の承認文書(必要に応じて)

- 事前申請および検疫所との事前相談(必要に応じてサンプル提出)

到着時に検査対象となると、通関が遅れるばかりか、処分費用や返品コストが発生することもあります。とくにLCL便(混載便)で他貨物に巻き込まれる検査(コンテナ全体)にも注意が必要で、輸送モードの選定にも影響します。

通関時に注意すべき特殊貨物

通関でトラブルになりやすい「特殊な荷物」には注意が必要です。特に次のような品物は、ルールや書類が複雑で、間違いがあると税関で止められたり、最悪の場合は廃棄になることもあります。

医療機器・化粧品・医薬部外品

→ 薬に関する法律(薬機法)で、事前の届出や成分チェックが必要です。ルールに合っていないと、通関できず返品や廃棄になることもあります。

電気製品(例:充電器・無線機など)

「PSEマーク(電気用品安全法)」や「技適マーク(無線に関する認証)」がないと、日本では販売できません。表示がないと通関で止まる可能性があります。

食品・健康食品

日本語でのラベル表示、原産国の記載、栄養成分の情報などが必要です。

中古品・リユース品(例:中古の家電や服)

動作確認書や清掃済み証明などの書類が必要なことがあります。見た目がキレイでも、書類が不十分だと通関で止められることもあります。

これらの品物を輸入する前には、事前に必要な書類やラベル表示、梱包状態などをしっかり確認しておくことがとても大切です。とくにインボイス(請求書)に書く品名・数量・成分などの情報は正確に記載しましょう。少しのミスでも通関トラブルにつながることがあります。

トラブル回避のための事前対応チェックリスト

初心者の方が航空輸送や通関でのトラブルを未然に防ぐためには、出荷前の準備がとても重要です。以下のチェックリストは、実務現場で「やっておいてよかった」と感じる項目ばかりです。

この段階での対応が、通関保留・輸送遅延・コスト増加といったトラブルの回避に直結します。

たとえば、危険物に該当するか不明な場合は、出荷前に必ずフォワーダーへ確認しましょう。IATAの規則に従った適切な梱包・表示(DGR対応)が必要になることがあります。

また、食品・化粧品・電気製品などを輸送する場合は、ラベル表示や認証の有無(例:PSEマークや薬機法の届出)が販売可否に大きく影響します。日本語表記の有無も通関時に確認されるため、輸送前に整えておきましょう。

インボイス・成分表・パッキングリストの内容が不一致だと、通関でストップする原因になります。数量・単位・成分・品名がすべて一致しているか、チェックリストを使って事前に確認するのがおすすめです。

さらに、税関に事前相談(事前教示)しておけば、HSコードや規制品目の判断が明確になり、通関もスムーズに進みます。

そして何より重要なのが、関係者全員との情報共有です。特に初めて取り扱う商品については、フォワーダー・通関業者と早い段階で相談し、予想されるリスクや必要書類について共通認識を持つことが安心につながります。

最後に、過去にあったトラブル事例は社内で記録・共有し、次回に活かせるようにしましょう。ミスの再発防止にはマニュアル化が効果的です。

初心者の方でも、これらのポイントを1つずつ押さえていけば、トラブルのない国際輸送の第一歩を踏み出せます。

補足情報

危険物の国際分類体系

危険物は9つのクラスに分類されています:

- クラス1:爆発物

- クラス2:ガス類

- クラス3:引火性液体

- クラス4:引火性固体

- クラス5:酸化性物質・有機過酸化物

- クラス6:毒物・感染性物質

- クラス7:放射性物質

- クラス8:腐食性物質

- クラス9:その他の有害物質

この分類は国際的に統一されており、適切な取扱いと安全な輸送のための基準となっています。

【危険物輸送】海上輸送と航空輸送の落とし穴 IMDG Code等

税関の事前教示制度とは

事前教示制度は、輸出入を予定している貨物について、その品目分類や各種規制の該当・非該当を税関に事前に照会できる制度です。

輸出者、輸入者、フォワーダーなどの申請者は、この制度を利用することで公式な回答を得ることができ、通関時のトラブルや手続きの遅延を未然に防ぐことができます。特に初めて取り扱う商品や分類が複雑な商品の輸出入には有効な制度です。

FCLとLCLの違いと使い分け

FCL(Full Container Load)は1社の荷主がコンテナ全体を専有して利用する輸送形態であるのに対し、LCL(Less than Container Load)は複数の荷主の貨物を1つのコンテナに混載する輸送形態です。

特に危険物や植物検疫の対象となる品目については、LCL輸送の場合、同じコンテナ内の他社の貨物に影響を与えるリスクや、他社の貨物と一緒に検査を受ける連帯検査のリスクが高まるため、可能であればFCLや専用の区画を利用することがお勧めです。

危険物・検疫・通関対応Q&A

Q1. リチウムイオン電池は、単体でなくても危険物申告が必要ですか?

A. はい。製品に組み込まれている場合でも、IATA危険物規則により申告・ラベル表示が必要です。未申告は積載拒否や罰則の対象です。

Q2. 木製パレットを使う場合、必ず燻蒸証明は必要?

A. 原則、国際基準ISPM No.15に準拠した処理証明が必要です。特に日本への輸入では、証明がないと貨物ごと差し止めや処分対象です。

Q3. 検疫対象品と知らずに送ってしまった場合、どうなりますか?

A. 到着時に検疫保留となり、通関遅延や最悪の場合は貨物破棄・返品費用が発生します。事前に検疫要否を確認し、必要な場合は輸出国政府発行の証明書を準備しましょう。

Q4. 医薬部外品やサプリは、普通の商品として通関できる?

A. できません。日本では薬機法の規制対象となり、輸入には事前届出や承認が必要です。違反すると通関差止、行政処分のリスクがあります。

Q5. 危険物や検疫対象品を混載(LCL)で送っても問題ない?

A. 危険物や検疫対象品は、基本的にLCLでは避けるべきです。他社貨物への影響や連帯検査のリスクが高いため、FCLや航空便専用枠など、リスク分散を検討しましょう。

Q6. 税関への事前教示(該非確認)は誰でも利用できますか?

A. はい。輸出者・輸入者・フォワーダーなど誰でも申請できます。品目分類・規制対象該非を明確にできるため、トラブル予防に有効です。

次の記事>>「第10回:航空輸送の見積依頼から納品までのステップ」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次