「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海上輸送のトラブル

海上輸送は、大量の荷物を安く運べる便利な方法です。しかし、時間がかかり、トラブルが起きることもあります。

たとえば…

- 天気が悪くて船が遅れる

- 書類ミスや連絡不足で荷物が止まる

- 他の国のルールが違っていて通関で引っかかる

- 荷物が破れたり、壊れたりする

などです。この記事では、トラブルの原因、よくある例、事前にできる対策、起きたときの対応方法を紹介します。海上輸送を安心して使うために、基本を知っておきましょう。

この記事で説明すること

海上輸送でよくあるトラブルの種類を紹介

納期遅れ、書類ミス、破損、通関ストップ、追加費用の発生など、代表的な5つのトラブルを解説します。

トラブルを防ぐために事前にできる対策を学べる

余裕あるスケジュール、書類の確認、丁寧な梱包、フォワーダーとの情報共有、見積の内容確認など、初心者でもできる対策を紹介します。

万が一トラブルが起きたときの初動対応がわかる

遅れや破損が発生したときの「すぐやるべきこと(連絡・記録・確認)」を具体的に説明しています。

専門用語の意味をやさしく解説

バッファ、ドレージ、デマレージなど、輸送中によく使われる用語の意味が理解できます。

貨物損害時の保険請求の流れがわかる

もし荷物に損害が出た場合、どう保険請求するのか、必要な書類と注意点を説明しています。

初心者が感じやすい疑問にQ&Aで答えてくれる

「遅れたら補償される?」「ALL INなら安心?」「LCLで他社のせいで検査される?」などの疑問にやさしく答えます。

よくある海上輸送トラブルの事例

海上輸送トラブルのよくある事例をご紹介します。

1. スケジュール遅延

- 台風や悪天候、港の混雑、船のトラブルで遅れが発生します。

- 積み替えのあるルートは特に遅れやすく、地域によっては数週間遅れることもあります。

- 遅れが続くと、通関や納品も遅れます。

2. 書類不備・記載ミス

- インボイスやB/L(船荷証券)などに記載ミスがあると、通関で止められます。

- 原産地証明のサイン漏れや、HSコードの間違いで関税が高くなることもあります。

3. 荷崩れ・破損・水濡れ

- コンテナの中で荷物の固定が甘いと転倒や破損の原因になります。(ラッシング不足)

- 古いコンテナだと雨漏りすることもあり、カビや湿気も要注意です。

- パレットが弱かったり、フォークリフト操作ミスでも壊れることがあります。

4. 通関での検査・差止

- 食品や植物などは検疫の対象です。表示ミスなどで差し止めになることがあります。

- 書類と中身が違うと全数検査されることも。

- LCL(混載便)の場合、他社の貨物が原因で自社の荷物も検査対象になることがあります。

5. 費用トラブル

- 見積もりに含まれていない料金(CFS料、通関料、書類代など)が後から請求されることもあります。

- 保管料や返却遅延料(デマレージ)、トラック延長料金も発生しやすいです。

- 為替や燃料の変動で費用が増えることもあるので、事前に確認しましょう。

その他のトラブル事例は姉妹サイト【国際輸送119】でもご紹介しています。

トラブルを防ぐための事前対策

1.スケジュールに“余裕”を持つ

輸送には予期せぬ遅れがつきものです。最終納期から逆算し、1~2週間のバッファ(余裕)を入れることで、トラブルが起きても対応できる時間が確保できます。

- 最終納期から逆算して、1〜2週間のバッファを取る

- 出港スケジュールに加え、通関・港湾作業・国内配送の所要日数に余裕を持たせる。

- 航路選定時に、直航便かトランシップ便かを考慮し、リスク分散も視野に入れる

納期に余裕を持たせることは非常に重要です。

2.書類は「一人任せにしない」

通関や輸送は書類で動きます。インボイスやB/Lの内容が一致していなければ、税関で止まる・積載できないなどの問題が起こります。複数人やチェックリストでの確認が必須です。

- インボイス・B/L・原産地証明などを複数人またはチェックリストで確認する。

- 品目名、数量、重量、価格、HSコードなどに統一性を持たせる

- 英文フォーマットの使用を徹底し、機械翻訳による誤記載を避ける

3.梱包の質はトラブル回避の第一歩

梱包が甘いと破損・水濡れ・汚損の原因になります。特にリーファー品(冷蔵・冷凍)では、温度設定や記録装置の確認を忘れずに。マーク類もわかりやすく貼りましょう。

- パレットや木枠の強度確認、クッション材や防水・防湿対策の徹底

- 輸送用ラベル、天地無用、取扱注意マークなどを明示的に貼付

- リーファー輸送品の場合、温度設定と記録装置の事前点検を行う

4.フォワーダーとは“情報を共有”

現場に正確な情報が伝わっていないと、誤配送や通関差止めのリスクが高まります。商品情報は事前に渡し、書類提出も余裕を持って。場合によっては税関への「事前教示」も有効です。

- 商品スペック・HSコード・原産地・素材構成などの情報を出荷前に共有

- 書類提出期限を明確に設定し、先行提出できるものはすぐに送る

- 可能であれば、事前教示(税関への確認)を取得しておく

5.費用見積は“あいまいなまま進めない”

見積が「ALL IN」なのか「項目別」なのかで、あとから追加請求される可能性が変わります。何が含まれていて何が含まれていないのか、明確にしてから契約しましょう。

- 見積時点でALL INか項目別かを確認し、不明点は明確に質問する

- 保管料、検査料、書類手数料などの発生有無を事前に想定しておく

- 遅延時のデマレージ・ドレージ料の条件と起算日を確認する

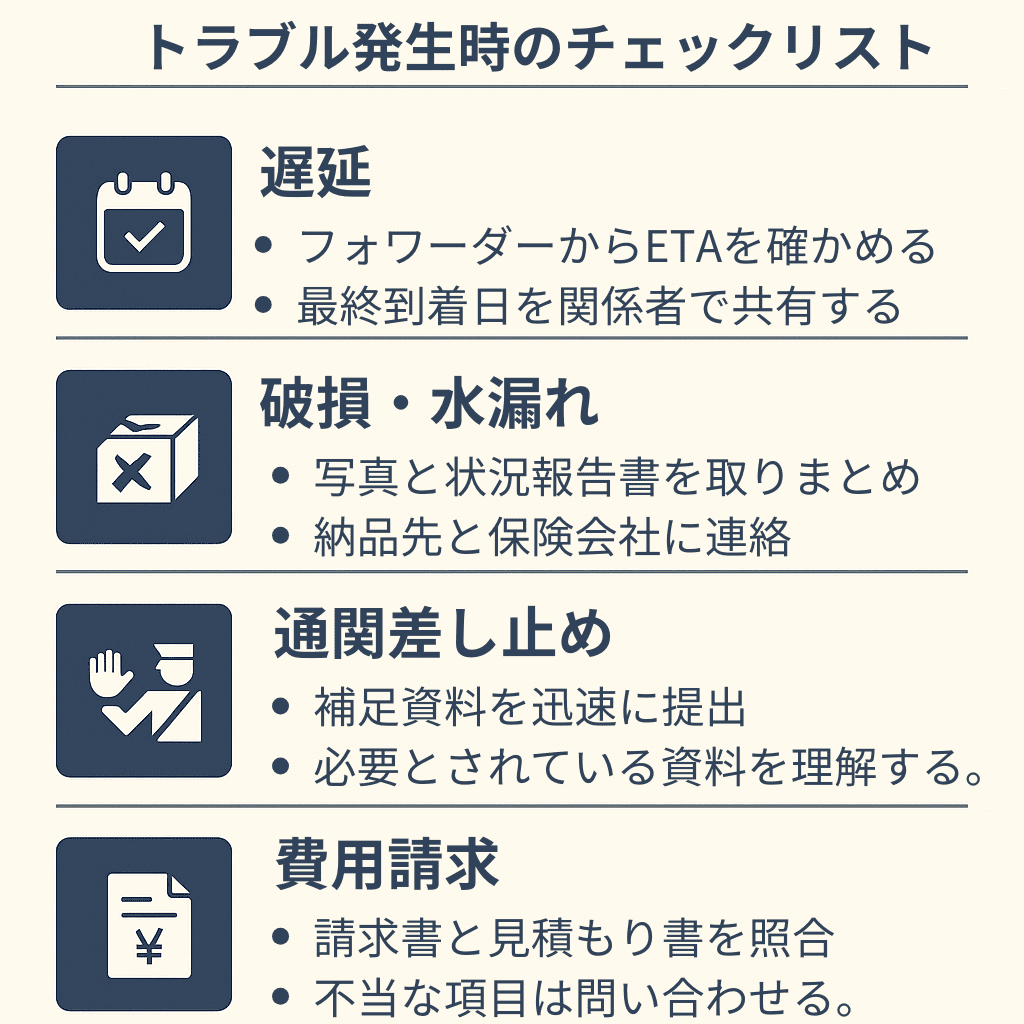

トラブル発生後の初動対応

輸送トラブルはどれだけ準備していても避けられない場合があります。しかし、発生後の対応次第で被害を最小限に抑えることは可能です。初心者の方にとっては、まず「慌てずに、やるべき行動を冷静に実行すること」が最も大切です。

ポイントは以下のとおりです。

遅延が発生したら、まず「事実の把握」と「共有」

船会社やフォワーダーからETA(Estimated Time of Arrival:到着予定日)を必ず確認し、社内や顧客に早めに伝えましょう。

破損や水濡れは“証拠の確保”が最優先

状況写真・梱包状態・受領書などをすぐに記録し、納品先や保険会社への連絡もできるだけ当日中に行うことが重要です。

通関差止め時は「早い補足提出」が鍵

原産地証明や商品カタログ、構成図などを速やかに提出して税関と協議します。税関対応は遅れるほど保管料がかさむ可能性があるため、迅速な動きが必要です。

費用請求は感情ではなく「書面の事実」で確認を

請求書と見積書を並べて照合し、不明瞭な名目があれば証拠ベースで冷静に問い合わせましょう。

トラブル時こそ、記録(写真・文書)と冷静さ、関係者との正しい情報共有が最も効果的な対策です。そしてその経験は、次回の輸送をより安全で効率的にする“貴重な改善データ”となります。初めてのトラブルでも、焦らず一歩ずつ対応すれば大丈夫です。

補足情報

海上輸送事故の現状

日本では、毎年100件以上の貨物船の事故が起きています。2024年だけでも118件が報告されています。原因は、他の船との衝突やエンジンの故障、浅瀬への乗り上げなどが多く、悪天候や人為的なミスも影響しています。

安全に輸送を進めるためにも、こうしたリスクを理解しておくことが大切です。

国際物流における重要専門用語

国際輸送では、日常ではあまり聞かない専門用語が数多く登場します。

バッファ(Buffer)とは?

国際輸送では、天候・通関・港の混雑などの予測できない遅延がつきものです。このような事態に備えて、納期に対して1〜2週間の“余裕”を見ておく時間のことを「バッファ」と呼びます。

「ギリギリのスケジュール」は禁物。バッファを取ることが“守りの一手”になります。

ドレージ(Drayage)とは?

ドレージは、港から配送先までのコンテナの陸送を指します。輸出入の流れでは、海上輸送と陸上輸送の“橋渡し”となる部分です。

見積書で「Delivery費用」として表記されることもあり、距離や時間帯によって金額が変動するので要確認。

デマレージ(Demurrage)とは?

デマレージは、コンテナを借りた期間を過ぎても返却しなかった場合に発生する“延滞料金”です。通常、無料で使える「フリータイム(例:5日間)」が設定されており、それを超えると1日ごとに数千〜数万円の追加料金が発生します。

貨物が届いたら、なるべく早く通関・配送して返却する段取りを事前に準備しましょう。

デマレージとディテンションチャージの意味 コンテナの返却期限と搬出期限

貨物が壊れたときの保険の手続き方法

荷物が壊れたりなくなったときは、まず保険に入っているか確認します。入っていれば、すぐに保険会社に連絡しましょう。

その後、以下の書類を準備します。

- 損害の報告書

- 被害の写真

- 商業インボイス

- 船荷証券(B/L)など

保険会社は書類をもとに、補償できるかどうかを判断します。ただし、台風などの自然災害や契約で補償されないと決められている内容の場合は、補償されないこともあるので注意しましょう。

初心者がよく感じる!海上輸送トラブルQ&A

Q1. 海上輸送で遅延が発生した場合、船会社は補償してくれる?

A. 原則として、天候や港湾混雑などの不可抗力による遅延は補償対象外です。遅延リスクはあらかじめバッファを取るなど、荷主側の計画で吸収する必要があります。

Q2. 書類ミスを防ぐ一番効果的な方法は?

A. ダブルチェック体制と、品名・数量・HSコードなどの情報統一が基本です。特に英文書類は、機械翻訳頼みではなく、フォワーダーや専門者に確認を依頼しましょう。

Q3. LCLだと他社貨物のトラブルに巻き込まれるって本当?

A. はい。本当です。LCLは同一コンテナ内の他社貨物が違反していた場合でも、全体が検査や差止対象になるリスクがあります。

Q4. 見積書だけで「ALL IN」なら安心?

A. 注意が必要です。ALL INでも条件の範囲外(例:保管料、遅延時のデマレージなど)が発生することがあります。必ず明細を確認し、起算日や追加費用の条件も事前に確認しましょう。

Q5. トラブル発生時、まず最初に何をすべき?

A. 事実確認と記録が最優先です。遅延ならETA確認、破損なら写真撮影と報告書作成、通関差止なら速やかに補足書類を提出し、関係者と情報を共有しましょう。

Q6. 海上輸送トラブルを防ぐ最大のコツは?

A. スケジュール・書類・梱包・情報共有の4つを事前に徹底することです。特にスケジュールの余裕とフォワーダーとの密な連携が、トラブル防止の基本です。

次の記事>>「第10回:海上輸送の見積依頼から輸送完了までの実践フロー」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次