「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

海上輸送の見積をとろう

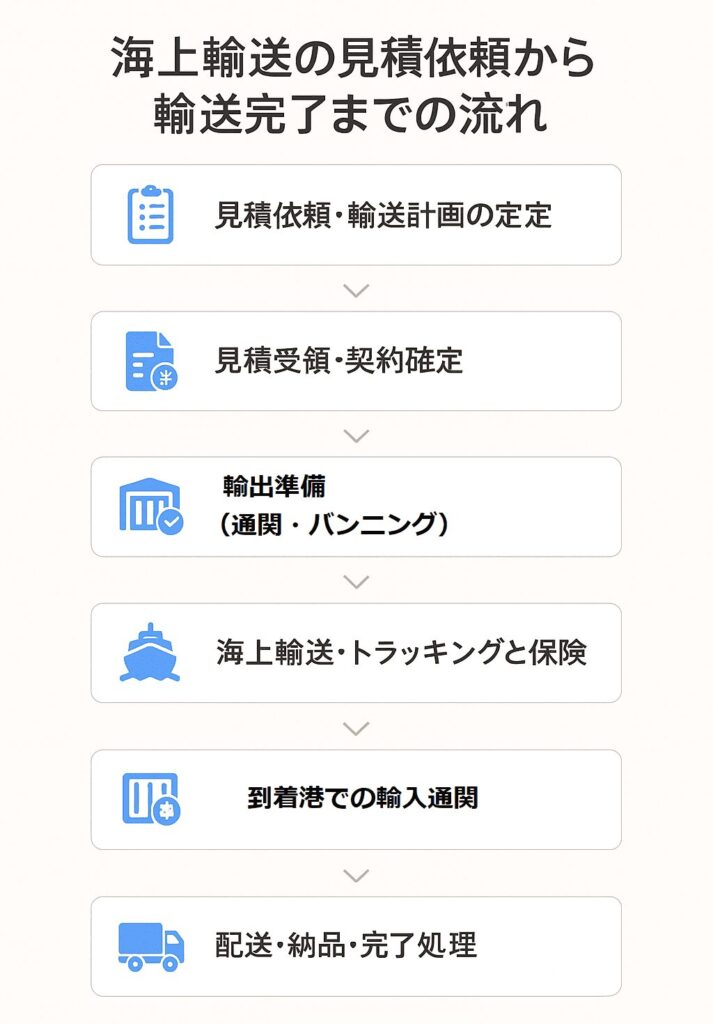

海上輸送をスムーズに進めるには、見積の依頼から荷物の納品まで、流れをしっかり知っておくことが大切です。

この記事では、「どのタイミングで何をするのか」「誰がどの役割を持っているのか」を順番に整理します。全体の流れを知ることで、トラブルを防ぎ、費用の管理や判断もしやすくなります。

この記事で説明すること

- 海上輸送の見積もり取得から納品完了までの全体の流れ

- 輸送計画を立てる際に必要な情報の整理方法

- フォワーダーとの正確なやり取りでトラブルを防ぐコツ

- 見積書の読み方と注意点(含まれる費用/含まれない費用)

- 輸出書類の作成・通関・コンテナ積み込み作業の概要

- 海上輸送中のトラッキング方法と貨物保険の必要性

- 到着後の輸入通関手続きと注意点

- コンテナ配送、納品、請求処理までの終わり方

- 初心者が陥りやすいトラブルとその対策方法

- 見積依頼時に伝えるべき具体情報のリスト

- 実務Q&Aでよくある疑問点を解決

1. 見積依頼・輸送計画の策定

国際輸送をスムーズに進めるには、最初の「見積依頼と計画づくり」がとても重要です。この段階で情報をしっかり整理しておけば、その後の手配やトラブル対応がぐっとラクになります。

特に初心者の方は、「よく分からないからお任せで…」ではなく、最低限の輸送条件は自分でも把握しておくことが大切です。

例えば、以下のことを、フォワーダーに伝えられるようにしておきましょう

- どこから・どこまで運ぶのか?(国名・都市名・港や倉庫の情報など)

- インコタームズは何にするか?(例:FOBなら現地港までが仕入先の責任)

- 荷物は何か?どのくらいの大きさ・重さか?(梱包された状態で伝える)

- いつ出したいか?いつまでに届いてほしいか?(納期から逆算してスケジュール調整)

- パレットを使っているか?高さ制限はあるか?(航空便・海上便ともに重要)

- 危険物や特殊貨物かどうか?(電池・スプレーなども注意が必要)

- 通関や保険はどうするか?(輸送途中の事故に備えて「オールリスク保険」が無難)

ここでのやりとりは「単なる見積取得」ではなく、輸送プラン全体を組み立てる設計フェーズです。複数の輸送手段(海上・航空・LCL・FCL)の比較や、スケジュールのリスク、通関にかかる日数、コスト感など、フォワーダーと一緒にシミュレーションしていく姿勢が大切です。

また、港の混雑状況や祝日・天候リスクなども見越して、できれば数日〜1週間のバッファを持たせると安心です。

最後に、見積書をもらったら「何が含まれていて、何が含まれていないか」を必ず確認し、不明点はすぐに質問しましょう。ここをあいまいにしたまま進めると、後から「聞いていない費用が発生した」というトラブルにつながる可能性があります。

見積依頼は、「計画を立てる力」でもあります。焦らず、丁寧に準備しましょう。

2. 見積受領・契約確定

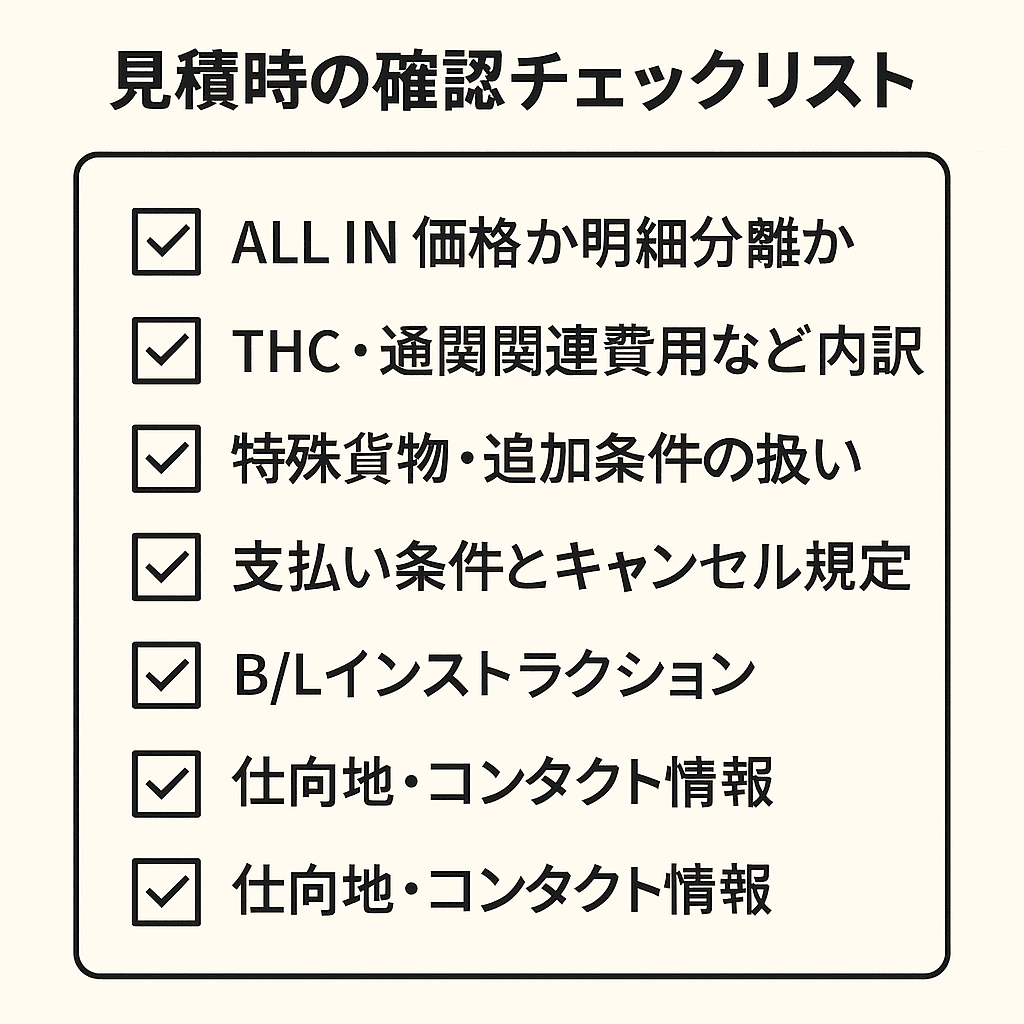

フォワーダーから見積書が届いたら、内容をしっかり確認します。見積金額だけを見て「安い・高い」で判断するのではなく、どんな費用が含まれているか/含まれていないかを丁寧にチェックすることが、後のトラブル防止につながります。

初心者の方が特に注意したいポイントは以下の通りです。

ALL IN価格か?項目ごとに明細か?

「ALL IN(全部込み)」と書いてあっても、実際には関税・消費税・保管料などが別途発生するケースもあります。逆に、細かく項目が分かれている場合は、合計金額を出して全体感を把握しましょう。

見積に含まれる主要費用の例

- THC(港湾荷役料):港で貨物を積み下ろしするための費用

- CFS Fee(LCLの場合):混載貨物の仕分け費用

- B/L Fee:船荷証券の発行手数料

- 通関代行料:通関業者への申告代行費

- ISPS/保険料/書類作成費なども加算される場合があります

特殊な貨物がある場合

冷蔵・冷凍品、危険物(リチウム電池、可燃性液体など)、長尺貨物(長い製品)などがある場合は、追加料金や特殊手配の有無を確認してください。見積に記載がない場合は、必ずフォワーダーに質問しましょう。

支払い条件とキャンセルルール

- いつまでに支払うか?(前払い/後払い)

- キャンセルした場合のペナルティはあるか?

- 特に初めての取引では、この条件をあいまいにしないことが大切です。

見積に納得し契約が成立したら、以下の情報をフォワーダーに提出して、輸送準備がスタートします。

- B/Lインストラクション(船荷証券への記載情報)

- HSコード(関税分類)

- 輸送先の詳細(国・都市・郵便番号・担当者名)

- 緊急時連絡先(メール、電話番号)

3. 輸出側の準備(通関・バンニング)

輸出側の準備では「書類」と「現場対応」の2つが重要なポイントです。

このフェーズでのミスや遅れは、船に積めなくなる(積み逃し)といった深刻なトラブルにつながる可能性があるため、あらかじめスケジュールに余裕を持たせましょう。

輸出書類の作成は正確さがカギ

以下の書類は、税関への輸出申告やフォワーダーへの手配時に必要です。

- 商業インボイス(請求書):品名、単価、数量、総額などを明記

- パッキングリスト:荷姿、箱数、サイズ、重量を記載

- 原産地証明書(必要な場合):EPAなどの関税優遇を受ける際に提出

→ インボイスやパッキングリストの記載に不一致があると、通関が止まることがあるため要注意です。

通関申告はプロと連携を

通関手続きは、日本では「NACCS」というシステムを使って行います。多くの場合、通関業者が代理で対応してくれますが、「HSコード」「材質」「用途」などの情報を事前に正確に伝えることが大切です。

FCLとLCLで作業場所が異なる

FCL(コンテナまるごと使用)→ 自社倉庫で荷物をコンテナに積み込む作業(バンニング)が必要。フォークリフトや固定器具なども準備しておきましょう。

LCL(混載便)→ 決められた倉庫(CFS)に荷物を持ち込み、他社の荷物と一緒に積まれます。時間厳守で搬入を。

→ FCLは自社での作業が多いため、スケジュールと作業人員の確保を忘れずに。LCLは時間厳守での搬入が必要です。

よくある注意点

港湾が混雑する週(例:月末、連休前)や繁忙期(旧正月前など)は輸出許可取得が遅れる可能性があるため、出港予定日の数日前に通関完了を目指すのが安全です。

輸出許可が下りたあとに港に搬入されて初めて「船積み手続き」が進みます。

4. 海上輸送・トラッキングと保険

海上輸送が始まると、一見やることがないように思われがちですが、この期間にこそ「次の準備」と「状況把握」が重要です。

船に積まれた後の流れ

貨物が出港すると、船会社やフォワーダーから「B/L(船荷証券)」が発行されます。これは単なる書類ではなく、「誰がその貨物の所有者か」を証明する大切な書類です。

B/Lに記載される主な情報

- 船名・便名(例:OOCL TOKYO V.1234)

- 出港日・到着予定日(ETA)

- コンテナ番号・シール番号

- 荷送人・荷受人名、貨物の明細

→ この情報は、通関準備や配送スケジュールに直結します。必ず内容を確認し、誤記があればすぐに修正依頼を。

トラッキングで位置を把握しよう

B/L番号やコンテナ番号があれば、多くの船会社やフォワーダーのWebサイトで現在の航行状況をリアルタイムで確認できます。

- 「今どこを航行中か」

- 「中継港に到着しているか」

- 「予定より遅れていないか」

→ とくにトランシップ(途中積み替え)がある場合は、スケジュールが数日遅れることもあるため要注意です。

貨物保険の加入はリスクヘッジ

海上輸送は安定している一方で、天候や事故による損傷・紛失のリスクもゼロではありません。そのため、多くの輸出入者は「貨物保険」に加入しています。

- ICC-A(もっとも補償範囲が広い)

- ICC-B(Aより安価で、補償は限定的)

→ 保険のカバー範囲や免責事項は、契約前にしっかり確認しておきましょう。精密機器や高額商品はICC-Aが基本です。

到着前にやるべきこと

船が到着するころには、次の工程「輸入通関」や「国内配送」の準備が必要です。

- 通関業者に書類を事前送付

- 必要なライセンスや検査がないか確認

- 納品スケジュールを調整し、倉庫側とも共有

→ この準備が遅れると、「港での保管料(デマレージ)」が発生することも。前倒しで準備を進めましょう。

5. 到着港での輸入通関

輸入通関は「貨物を国内に正式に入れるための最後の関門」です。ここで問題が起こると、せっかく到着した貨物が引き取れず、倉庫代や遅延による損失が発生することもあります。

書類の「整合性」がカギ

輸入通関では、インボイス・パッキングリスト・B/L(船荷証券)・原産地証明などの情報が一致していることが重要です。

- 数量・金額・品名・HSコードが書類間でズレていないか

- 日本語訳が必要な場合は正確な翻訳がされているか

- 必要に応じて輸入許可証やライセンスの準備

→ これらが不十分だと、税関から修正依頼や「保留処理」が入ることがあります。

審査と検査の違いを知る

輸入申告後は、税関によって「審査のみ」か「検査あり」かが判断されます。

- 審査のみ:書類の内容に問題がなければ、早ければ1営業日以内に許可

- 検査あり:X線検査:中身が危険物でないか確認、抜き取り検査:実物を開封してチェック、食品や植物の検疫:厚労省・植物防疫所などが対応

→ 検査に回ると、1〜3営業日程度の遅延は想定しておきましょう。

関税と税金の支払いもセットで

輸入通関が許可される前に、関税・消費税・地方消費税の支払いが必要です。金額は主に次のように計算されます:

- 課税価格 × 関税率 → 関税

- 課税価格+関税 × 10% → 消費税

- (一部地域では)地方消費税も加算される

→ 通関業者やフォワーダーに、事前に税額試算を依頼しておくと安心です。

初心者が陥りやすい注意点

- HSコードの誤認:関税率や規制対象が変わるので要注意

- 食品や医薬品は届出不要と誤認:実は多くが届け出や許可を要します

- 輸入者名や連絡先の記載漏れ:申告情報と一致していないと保留に

6. 配送・納品・完了処理

配送・納品の段階は「輸送の最終工程」ですが、ここにも注意すべきポイントがあります。

FCLとLCLで配送の流れが異なる

- FCL(コンテナ貸切便)の場合は、トラックでそのままコンテナを納品場所に運びます。

- 納品後は中身(貨物)をすぐに取り出し(デバンニング)

- 空になったコンテナは期限内に返却しないと「デマレージ(延滞料)」が発生します。

- 目安は「2〜3日以内の返却」なので、倉庫の受入体制を事前に整えておくことが大切です。

- LCL(混載便)の場合は、港にあるCFS(混載仕分け施設)で他の荷主の貨物と分けられた後、個別配送されます。

- 混載便ゆえに、他の貨物の到着遅れなどの影響で納期が前後する可能性があります。

- 複数拠点への分納や、再配達が必要な場合は、追加料金がかかることもあるため注意しましょう。

発生しやすい追加費用にも注意

- ドレージ費(トラックでコンテナを運ぶ費用)

- 倉庫内作業費(人手での荷降ろしや仕分けが必要な場合)

- 再配達費(指定日時に荷受けできず、持ち戻りになった場合)

→ こうした費用は最初の見積書に含まれていないことが多いため、事前に条件を確認しておくことがトラブル防止につながります。

納品後の処理も忘れずに!

輸送が完了した後も、以下の作業をきちんと済ませましょう。

- 請求書の照合と支払い処理(見積書との一致を確認)

- B/L(船荷証券)の返却・保管(元払い・着払い条件の確認)

- インボイスや通関書類の保存(税務・監査で必要になることがあります)

→ 特に法人の場合は、税関・税務調査対応に備えて、書類は5年程度保存するのが基本です。

初心者向けワンポイント

納品直前になって「荷物が届かない」「コンテナが遅れている」というトラブルを避けるために……

- フォワーダーや通関業者と常に状況を共有

- 配送日の前には再確認の連絡を取る

- 倉庫スタッフと受け入れ準備をしておく

これらを徹底しておくことで、配送ミスや遅延、追加料金の発生を最小限に抑えることができます。

補足情報

見積書を読むときに迷わないためのコツ

見積書は「輸送の料金表」です。ただし、書かれている用語が専門的でわかりにくいと感じることも多いでしょう。初心者の方でも安心して確認できるように、以下のような点に注意して見ていきましょう。

【1】金額の「対象範囲」を確認しよう

同じ「○○ドル」と書かれていても、その金額に何が含まれているのかが一番重要です。

- ALL IN表示:すべての費用が含まれている

- 項目別表示:あとから追加費用が発生する可能性あり

→「ALL IN」と書かれていても、ドレージ(陸送)や通関費用は除外されていることがあるので、念のため確認しましょう。

【2】項目ごとの意味を押さえておこう

基本運賃(Ocean Freight)

→ 船に載せるための「本体料金」。FCLならコンテナ1本単位、LCLならCBM(立方メートル)単位です。

港湾諸費用(THC・CFS費)

→ 港で荷物を積んだり下ろしたりするときの費用。混載貨物(LCL)はCFS費用が追加されます。

書類関連費用(B/L発行料など)

→ 船荷証券(B/L)や通関の書類を発行するための費用です。

→ 書類は通関・保険請求・納品で必要になるため、正確な記載が必須。

各種サーチャージ(BAF・CAFなど)

→ 燃料や為替の変動によって追加される料金です。時期やルートによって金額が変わります。

輸送保険料

→ 火災、破損、水濡れなど、トラブル時の損害補償のための保険です。必要に応じて加入します。

配送関連費用(ドレージなど)

→ コンテナを港から倉庫や工場まで運ぶ費用です。

→ 都心部や再配達になると追加料金が発生することもあります。

【3】事前確認すべき質問例(初心者向け)

- この見積はどこまでの費用が含まれていますか?

- 税金(関税・消費税)は含まれていますか?

- 再配達や通関遅延時の追加料金の条件は?

- 保険は任意ですか?含まれていますか?

- 貨物のサイズや重量が変わると料金に影響しますか?

よくあるトラブルと対策

納期遅延

港の混雑状況やトランシップ(積み替え)の遅れが主な原因です。対策としては、あらかじめ予備日を設定しておくことと、フォワーダー(貨物取扱業者)との定期的な進捗確認を行うことが重要です。

書類不備

通関書類の記載ミスや必要書類の不足により、追加費用が発生したり納期が遅れたりすることがあります。出荷前の書類チェック体制を整え、複数の担当者による確認を徹底しましょう。

効果的な見積もり依頼の方法

見積もりを依頼する際は、「品名・数量・重量・体積・梱包形態・取引条件(インコタームズ)・希望納期・危険物該当の有無・配送先の住所・輸送頻度」などの情報を具体的に提示することで、より正確で迅速な見積回答を得ることができます。

初心者が感じやすい!海上輸送 実務Q&A

Q1. 見積書の「ALL IN」なら追加費用は絶対にかからない?

A. いいえ。ALL INでも「保管料」「ドレージ延長」「検査費用」など現地発生分は除外されるケースも多いです。見積の範囲と例外項目は必ず事前確認しましょう。

Q2. B/L(船荷証券)は必ず紙で必要?

A. 電子B/L(Sea Waybill)も増えています。輸入通関や決済条件によりますが、事前にフォワーダーと相談し、運用の簡素化が可能か検討しましょう。

Q3. FCLでもLCLでも通関書類は同じ?

A. 基本は同じですが、LCLは混載貨物のため他社貨物と合わせて申告書類を確認されるケースがあります。内容不一致によるトラブルリスクはLCLの方が高めです。

Q4. トランシップ便と直行便、どちらを選ぶべき?

A. コスト重視ならトランシップ便、納期優先やリスク軽減なら直行便がおすすめです。スケジュール乱れや荷物の積み替えリスクを考慮して選びましょう。

Q5. 輸入通関後、すぐ配送してもらえる?

A. FCLは配送手配次第で即日対応可能ですが、LCLはCFSでの仕分けに時間がかかる場合があります。混載便か専用便かも含め、事前確認が必要です。

Q6. 海上輸送の連絡は口頭でもOK?

A. トラブル防止のため、必ずメールなどで記録を残しましょう。特にスケジュール変更や追加費用、納品先変更などは、書面でのやり取りを基本にしてください。

実務上の注意点まとめ

- スケジュールは「確定」ではなく「予定」であり、リスク前提で動く

- 書類の不備や内容不一致に備え、事前のダブルチェック体制が必須

- 運賃やサーチャージは変動性があるため、直近情報を常に確認

- フォワーダー・通関業者との継続的な連携がトラブル回避の鍵

- 重要な連絡や指示は必ず文書(メール)で残すこと

次の記事>>「第11回:国際輸送の全体像と最終チェックリスト」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次