「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

最初に知っておくこと:輸入は「販売目的」かで対応が変わる

「海外の食品を輸入して販売してみたい」――こう考える個人事業者が増えています。しかし、最初に知っておくべき重要なポイントがあります。

輸入の目的が「商用」か「個人消費」かで、必要な手続きが全く異なることです。

- 自分で食べるだけ → 基本的に食品届は不要

- 販売や配布が目的 → 食品衛生法等に基づく届出・検査が必要

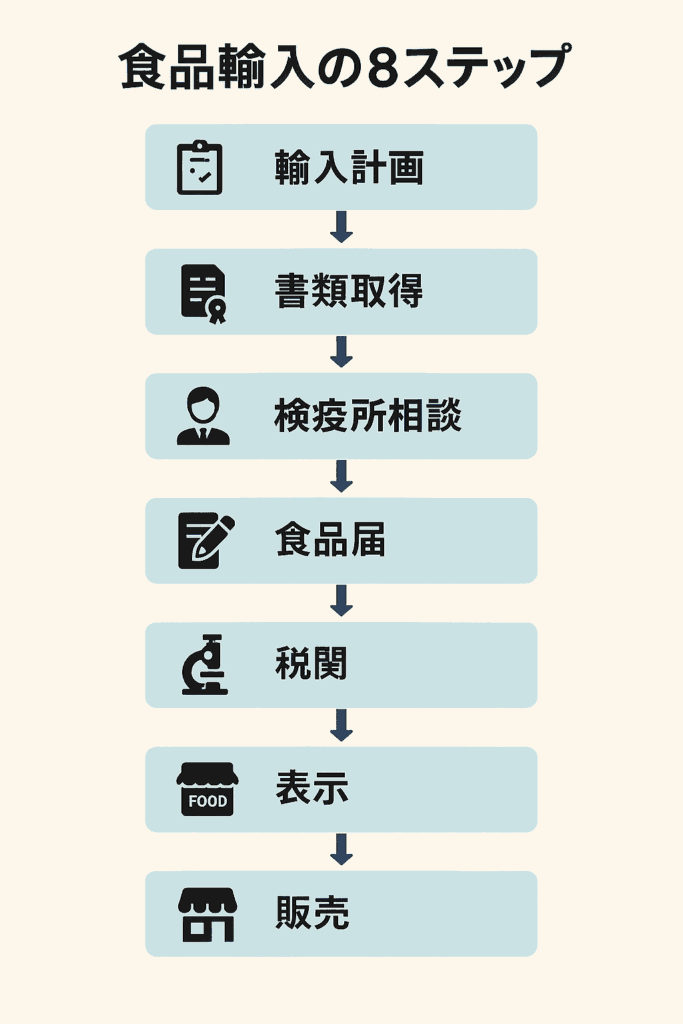

この記事では、商用輸入を前提として、食品輸入の全体の流れを8つのステップに分けて、実務目線でわかりやすく解説していきます。

ステップ1:輸入する食品を決める

まずは、何を輸入するのかを決めます。国や地域によっては、輸入禁止や制限がかかっている食品もあるため、選定の段階から慎重に調査する必要があります。

ステップ2:製造者に必要書類を依頼する

日本での届出や検査に必要な「成分表」「製造工程図」「パッケージ写真」などを現地の製造元に依頼します。書類が入手困難な場合は、輸入者側での作成も可能ですが、その際には「輸入者作成」と明記し、社名・社印の記載が求められます。

ステップ3:検疫所に事前相談する

書類がある程度揃った段階で、食品検疫所に事前相談を行いましょう。どの検査区分に該当するか、追加資料が必要かなどを確認できます。口頭相談でも丁寧に対応してくれることが多く、初回は特におすすめです。

ステップ4:食品等輸入届出書を提出する

輸入予定の7日前から、FAINSを通じて届出ができます。必要な書類一式を揃え、検疫所から「届出済証」を取得します。

ステップ5:検査が必要な場合の対応

命令検査・モニタリング検査・自主検査のいずれかに該当する場合は、登録検査機関での検査が必要です。検査費用は内容にもよりますが、1品目あたり1~3万円程度が相場です。

ステップ6:税関手続きと輸入許可

届出済証と必要書類を通関業者に提出し、税関手続きを行います。内容に問題がなければ「輸入許可」となり、国内に正式に持ち込めます。

ステップ7:表示ラベルの貼付

輸入後は、日本語の表示ラベルを貼る必要があります。原材料・内容量・賞味期限・輸入者情報など、食品表示法に基づいた記載が必要です。不適切な効能表示は薬機法違反となるため、慎重に作成しましょう。

ステップ8:販売開始とリスク対応

ここまで完了して初めて、販売が可能になります。ただし、販売後のリスク(例:健康被害)に備えて、PL保険(製造物責任保険)への加入を検討することも重要です。

実務でつまずきやすい5つの課題と対策

- 書類が揃わない → 製造者が非協力的な場合でも、輸入者作成書類で対応可能。ただし、正式書類としての信頼性を高める工夫が必要です。

- 検査の対象が不明 → 検疫所への事前相談で明確にしましょう。食品分類に応じて検査が割り当てられます。

- 表示内容が不適切 → 表示ラベルは、食品表示法と薬機法の両方に注意。特に「効能」「治療」を示唆する文言は禁止です。

- 輸入後の事故が不安 → PL保険への加入で万が一の損害賠償リスクに備える。

- 食品届の作成が不安 → 通関業者への相談やFAINSマニュアルを活用。慣れればスムーズに作成可能です。

食品関係では特に人体に作用する文言を入れることは厳禁です。例:痩せる。○○に効く。効能など、それらの表現は一切、認められていません。特にサプリ関係を輸入する人は要注意です。

最初はスモールスタート、実務で学ぼう!

食品輸入は、制度や書類に慣れるまでは不安も多いですが、手順を押さえれば決して難しくはありません。

- 最初は少量で試験的に輸入する

- 必要書類を着実に揃える

- 検疫所と積極的にコミュニケーションをとる

この3点を意識して、リスクを最小限に抑えながら一歩ずつ進めていきましょう。

次の記事:第2回|食品届の提出方法と必要書類

ピラー記事:【食品輸入の完全ガイド】初心者でもできる手続き&許可のポイント

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次