「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

輸出とは?

このレッスンで学べること

- 輸出ビジネスがどのような仕組みで成り立っているのか、基本構造を理解できます

- 国内販売と何が違うのか、そして輸出に取り組むメリットを学べます

- どこで利益が出て、どんなコストがかかるのか、その全体像がつかめます

- 輸出にともなう代表的なリスクと、事前にできる対策を知ることができます

- 輸出の一連の流れを俯瞰することで、実務に入る前の道筋がはっきりします

なぜ、いま輸出なの?

現在の日本市場は、少子高齢化・人口減少という構造的な変化に直面しており、内需(国内消費)だけに依存したビジネスモデルでは成長が難しい時代になりつつあります。

たとえば、総務省の統計によると、2022年時点で日本の人口は前年比で約64万人減少し、この傾向は今後さらに加速すると見られています。それに伴い、国内でのモノやサービスの需要も年々縮小しているのが現実です。

一方で、アジアや中東、アフリカを中心とした海外新興市場は、人口増加とともに消費市場として拡大しています。

JETRO(日本貿易振興機構)の2023年調査では、中小企業の約41%が輸出に前向きな姿勢を見せており、過去5年間で輸出を始めた企業の約6割が「黒字」と回答しています。このような状況を受けて、今、多くの日本の中小企業が「輸出」を新たな活路として選んでいます。

大規模投資なしで“世界の市場”へ

かつては輸出といえば、大企業が専任部門を持って行うものでしたが、今は違います。インターネットの普及や物流サービスの発展により、小規模でも“現地法人を設けることなく”海外顧客と直接つながることが可能です。

この講座では、これから輸出を始めたいと考えている方のために、「何から始めればよいのか?」「何に気をつければよいのか?」という疑問を解消していきます。

初回となるこのレッスンでは、「輸出とは何か?」という基本の理解からスタートし、全体像(フレームワーク)をつかむことが目標です。

輸出とは何か?その基本構造

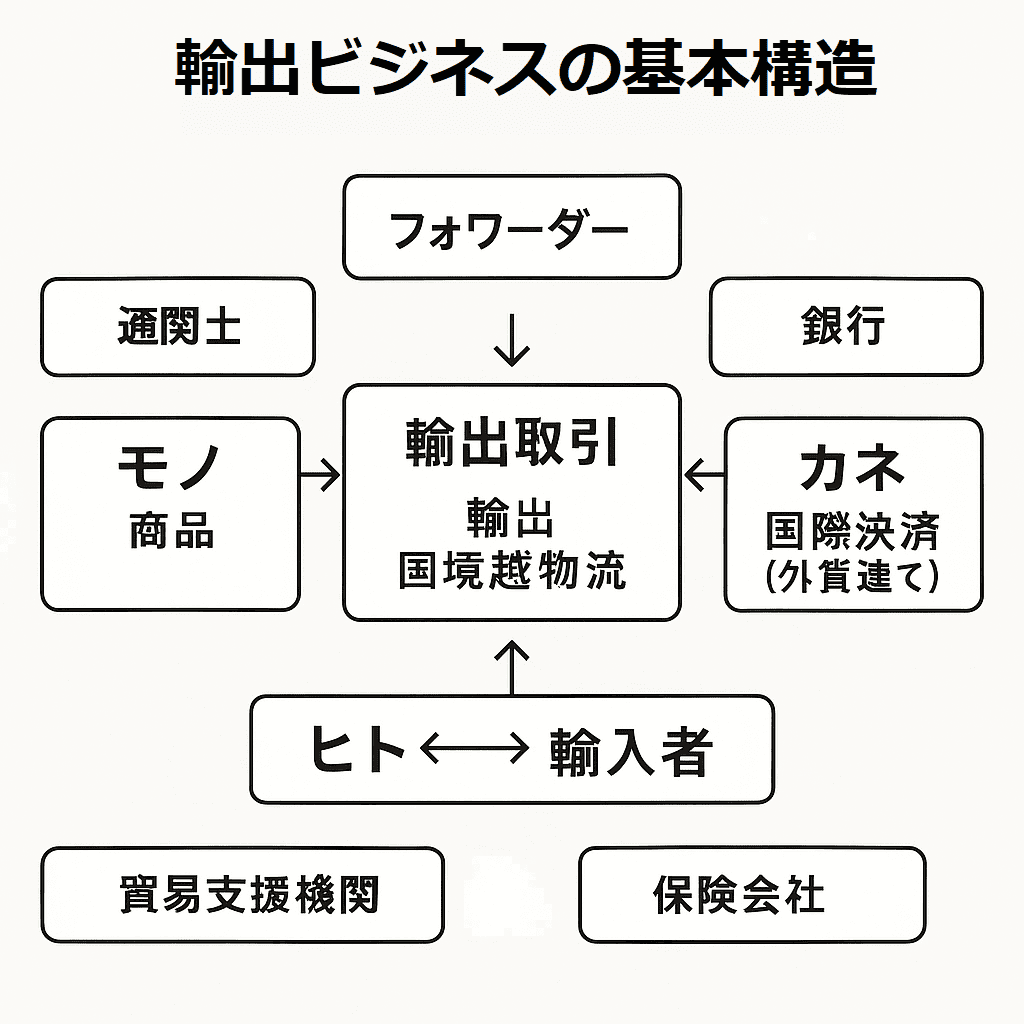

輸出とは、日本国内でつくった商品や仕入れた商品を、海外の相手に販売・出荷することを指します。ただ単にモノを国外に送るだけでなく、「販売契約」「通関手続き」「為替のやりとり」「リスク管理」「現地の法規制への対応」など、いくつもの実務が関わります。

つまり、輸出は「物流+取引全体の管理」が一体となったビジネス活動です。

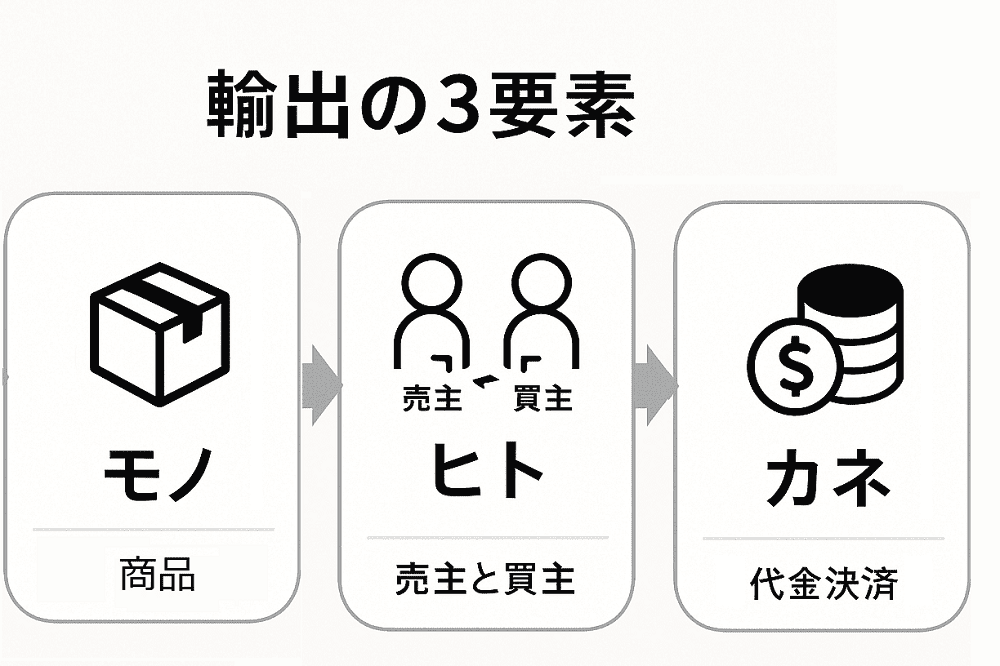

輸出の3要素

- モノ(商品):物理的に国境を越える商品そのもの

- ヒト(取引先):輸出者(売主)と輸入者(買主)

- カネ(決済):外貨建てでの支払いを伴う国際送金

これらの基本要素に加えて、輸送業者(フォワーダー)、通関士、貿易保険会社、輸出支援機関、銀行などが輸出実務に関係してきます。

輸出のメリットと魅力

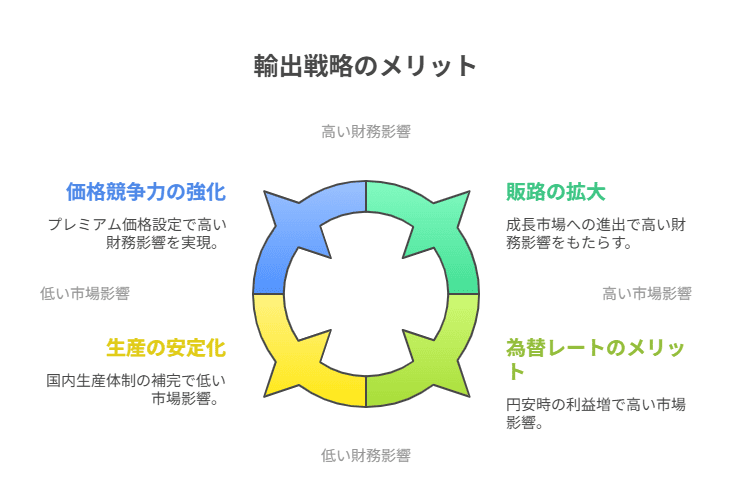

- 販路が広がる:成長中のアジアやアフリカなどに商品を売ることができます。国内だけに頼らない販売先が持てます。

- 価格が有利:「日本製は高品質」と思われている国では、少し高くても売れる可能性があります。

- 工場の稼働が安定:国内の注文が少なくても、海外への出荷で生産を維持できます。

- 円安が追い風に:外貨で売って、円に換算すると利益が増えることがあります。

- リスク分散になる:国内の売上が落ちても、海外の売上でカバーできます。

例えば、国内では1,000円でしか売れない製品でも、海外市場では信頼性や希少性によって2,000〜3,000円で販売できることがあります。この価格差に輸出の魅力があります。

輸出の利益構造とコスト

輸出では、「売上 − 費用 = 利益」です。どんな費用がかかるのかを把握することが、成功のポイントになります。

輸出の売上(収入側)

売上金額の決まり方

輸出の売上は、取引条件(たとえばFOB、CIF、DDPなど)によって海外の取引先に提示する価格が変わります。どこまでの費用を自社が負担するかによって、最終的な売上金額に差が出ます。

為替による収益の変動

輸出は基本的にドルやユーロなどの「外貨」で売上が発生しますが、その金額を日本円に換算するときの為替レートによって、実際に手元に残る金額が増えたり減ったりします。これを為替差益(または差損)と呼びます。

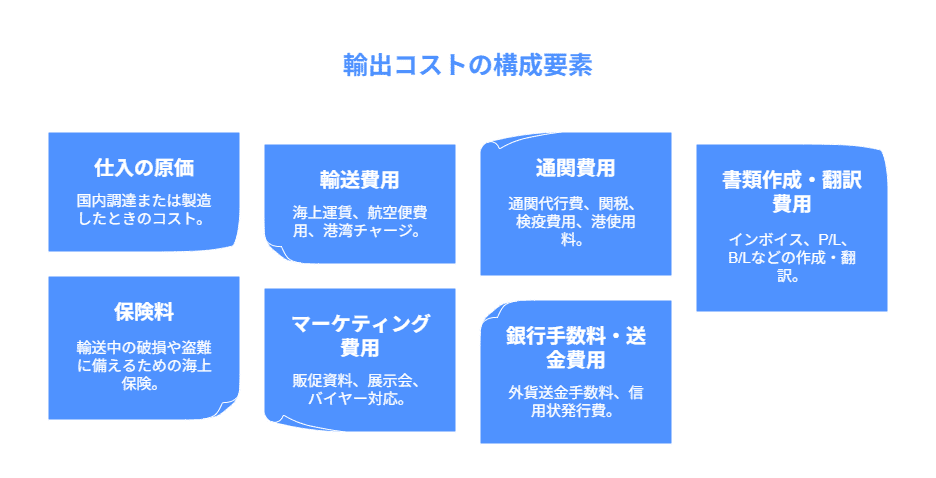

輸出のコスト(支出側)

輸出では、売上の裏側にさまざまなコストが発生します。以下が主な費用項目です。

仕入れ原価

輸出する商品を日本国内で仕入れたり、製造したりするためのコストです。

輸送費用

海上運賃や航空便の費用に加え、港での取り扱いにかかるチャージ(港湾使用料、混載手数料など)も含まれます。

通関関連の費用

通関手続きの代行料や関税、検疫にかかる費用、港の使用料などが発生します。

書類作成・翻訳費用

インボイス(請求書)やパッキングリスト(P/L)、船荷証券(B/L)などの書類作成・翻訳にかかる費用です。

保険料

輸送中の事故や破損、盗難に備えるための「輸送保険」に加入する場合、その保険料が発生します。

マーケティング費用

海外向けの販促資料の制作、展示会への出展、バイヤーとの商談対応、現地広告などの費用です。

銀行手数料・送金コスト

外貨送金にかかる銀行手数料や、信用状(L/C)の発行手数料など、金融面でのコストも見逃せません。

上記の通り、輸出取引の価格には様々なコストが含まれます。「収入 − 支出」の計算を甘く見積もると赤字になるリスクがあるので気をつけましょう!

輸出にともなう代表的なリスクとその内容

輸出ビジネスでは、国内販売とは異なるリスクがいくつもあります。以下は、初心者の方が特に知っておきたい代表的なリスクとその内容です。

為替リスク

輸出では多くの場合、ドルなどの外貨で代金を受け取ります。為替レートが変動すると、同じ売上でも円に換算したときの金額が上下します。円高になると、実際に受け取る金額が目減りすることがあります。

信用リスク(代金未回収リスク)

取引先が支払いを遅らせたり、最悪の場合は倒産して代金を回収できなくなったりするリスクです。特に初取引や信用調査が不十分な相手との取引では注意が必要です。

物流リスク

台風・自然災害・戦争・港での事故などにより、商品が届かない、または輸送中に破損してしまうリスクです。物理的な輸送が絡むため、完全にゼロにするのは難しいリスクです。

関連用語:BCP(事業継続計画)

通関リスク(輸入国の規制)

輸入先の国によっては、ラベル表示、成分の制限、書類の不備などを理由に貨物が差し止められることがあります。現地のルールを事前に把握しておくことが重要です。

契約リスク

契約内容があいまいなまま取引を進めると、後から「言った/言わない」のトラブルになったり、損害賠償やクレームにつながったりする恐れがあります。書面化と明確な合意が必須です。

文化・商習慣の違いによるリスク

納期の間隔や数量の扱い方、やりとりのスタイルなど、相手国との文化の違いから誤解が生じやすくなります。事前に相手国の商習慣を理解しておくと、信頼関係の構築にもつながります。

これらのリスクは「知らなかった」では済まされないことが多く、発生時には損失だけでなく信用問題にも発展する恐れがあります。

輸出リスクに備える基本対策

輸出には必ずリスクが伴いますが、事前に準備しておけばトラブルを減らせます。

ここでは、よくあるリスクと基本の対策を紹介します。

為替リスクへの備え:為替予約の活用

為替が変動すると、利益が大きく変わることがあります。為替予約を使えば、決まったレートで両替できるため、利益が安定しやすくなります。

代金の未回収リスクを防ぐ方法

はじめての相手や信用が不安な取引先とは、「信用状(L/C)」を使うと、銀行が支払いを保証してくれます。また、貿易保険に入っておけば、万が一のときも安心です。

現地のルールを確認する

輸出先の国には、成分のルールや表示の決まりがあります。トラブルを防ぐために、出荷前にその国の法令や必要な認証をしっかり確認しましょう。

契約は書面でしっかり残す

納期や金額、支払い方法などは、口約束ではなく書類(契約書や注文書)で明確にしておくと安心です。

物流はプロに任せる

通関や輸送は専門知識が必要です。経験のあるフォワーダーに相談すれば、安全で効率的な輸送ができます。

補足情報

1. 日本の輸出は好調(2025年3月時点)

2025年3月、日本の輸出は6か月連続で増加しています(前年同月比で+3.9%)。主な輸出先はアジア、アメリカ、EUです。特に、自動車や半導体、EV(電気自動車)関連の商品がよく売れています。

2. 輸出を始めるための基本ステップ

- 売りたい商品と販売先の国を決める

- 相手国のルールや必要な認証を調べる

- 相手企業を探し、信頼できるかを確認する

- 取引条件(例:送料や保険の負担)を決める

- インボイスやパッキングリストなどの書類を準備する

- フォワーダーや通関業者と連携をとる

- 輸送、保険、支払いの手続きをする

3. インコタームズの簡単比較

| 用語 | 売主の責任範囲 | 買主の責任範囲 | 初心者向きか |

|---|---|---|---|

| EXW | 工場渡し。売主は自社工場での商品引き渡しのみ | それ以降のすべての手続き | ◎ |

| CIF | 運賃・保険料込み。輸入港までの手配を売主が担当 | 輸入港からの手続き | △ |

| DDP | 輸入国の指定場所までのすべての責任を売主が負担 | なし | × |

4.成功・失敗事例

成功例:日本の伝統工芸品メーカーが、海外のECプラットフォームを活用して米国市場での売上を拡大。現地バイヤーとの継続的な関係構築に成功しました。

失敗例:輸出書類の不備により、輸入国で貨物が差し止められ、納期の遅延と追加費用が発生しました。事前の規制確認と書類の精査が非常に重要です。

スタートアップの疑問と回答

Q1. 最初に使うべき貿易条件は?

A. はじめは「FOB(港で引き渡し)」か「EXW(工場引き渡し)」が安心です。輸送や通関はフォワーダーに任せましょう。CIFやDDPは慣れてからでOKです。

Q2. 為替の影響って大きい?どう対策すればいい?

A. 為替が少し動くだけでも利益に影響します。最初は少量で早く決済するのが基本。規模が大きくなったら、銀行で「為替予約」を使うのもおすすめです。

Q3. はじめての相手が信用できるか不安です。

A. 初回は信用状(L/C)や貿易保険(NEXI)を使いましょう。前払いや、少額テスト取引、PayPalなどの決済も検討すると安心です。

Q4. 輸送中の破損が心配です。

A. 必ず輸送保険をかけましょう。梱包は専門家に確認し、仕様や写真を記録に残しておくとトラブル対応がスムーズです。

Q5. 初心者がよくやる失敗って何?

A. 値段だけで話を進めて、契約や通関などを甘く見ることです。すべて書面に残し、小さく確実に始めるのがコツです。

Q6. 通関は難しそう。何を気をつければいい?

A. 書類の正確さが重要です。インボイスやパッキングリスト、原産地証明などを正しく準備し、フォワーダーや通関業者に相談しましょう。

Q7. 個人でも輸出ビジネスはできますか?

A. はい、できます。最初はAmazon FBAや小口B2Bから始めて、慣れてきたら本格的な取引にステップアップしましょう。フォワーダーの力を借りれば、個人でも問題なく始められます。

まとめ

- 輸出は国内販売とは異なる要素が多く、モノ・ヒト・カネの総合的な設計が必要

- 成長市場へアクセスし、利益率の高い取引を実現する可能性がある

- 一方で為替、信用、物流、通関など、複数のリスクを含む

- リスク管理とコスト設計を意識することで、持続的に成功する輸出ビジネスを構築できる

次の記事>>「第2回 HSコードとは?税関が見る「商品番号」の正体」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次