「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

商品検査・ラベル表示

このレッスンで学べること

その商品、日本で売っていい?事前に確認が必要!

商品を日本で販売するには、安全や品質に関する「検査」が必要な場合があります。このレッスンでは、どんな検査制度があるのかを紹介します。

PSE、PSC、STマークってなに?どうやって取るの?

電気製品や子ども向けおもちゃなどには、特定のマークが必要です。これらの意味や取得方法、どんな手続きが必要かを説明します。

ラベル表示ってどうやって作るの?

日本語の説明文、成分、注意書きなど、商品パッケージに書くべき内容と、その作り方を学べます。

商品によってルールがちがう!

食品、化粧品、おもちゃ、電化製品など、商品によって必要な検査やラベルのルールが違います。カテゴリ別にポイントを整理します。

輸入前と販売前、それぞれで準備が必要です

商品を輸入するとき、そして店頭やネットで販売する前、それぞれで必要な手続きがあります。計画的に進める大切さを解説します。

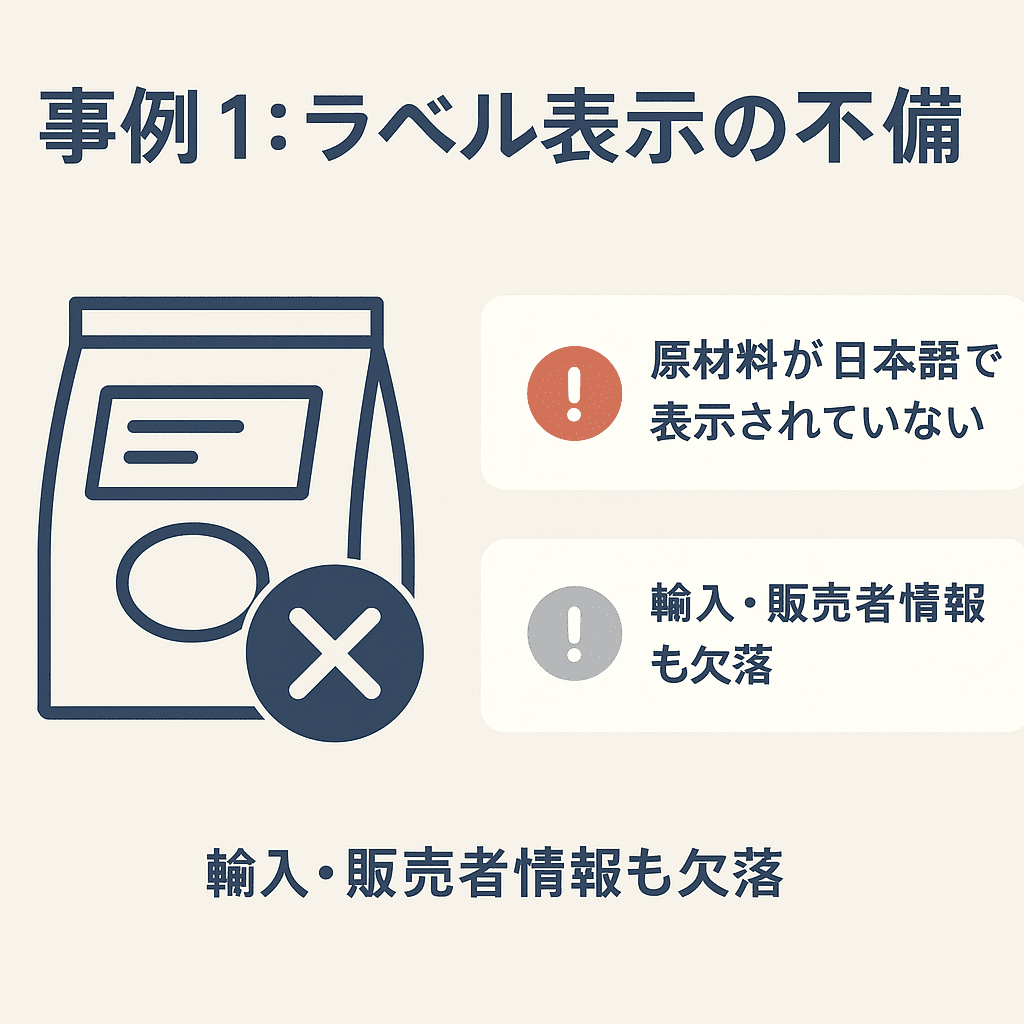

よくある表示ミスとトラブル事例を知っておこう

表示ミスや認証の不備で販売停止になった事例など、よくあるトラブルを紹介し、その防ぎ方を具体的に学べます。

日本で売るには「検査」と「表示」が必要

輸入品は通関が終わっても、すぐには日本で売れません。販売するには、法律で決められた基準を守っているかを確認し、必要な検査や認証を受け、正しいラベル(表示)をつける必要があります。

これをしないと、行政からの指導や販売ストップ、消費者からの苦情などが起きることもあります。最悪の場合、リコールや損害賠償につながることもあるので、輸入者としてきちんと対応しましょう。

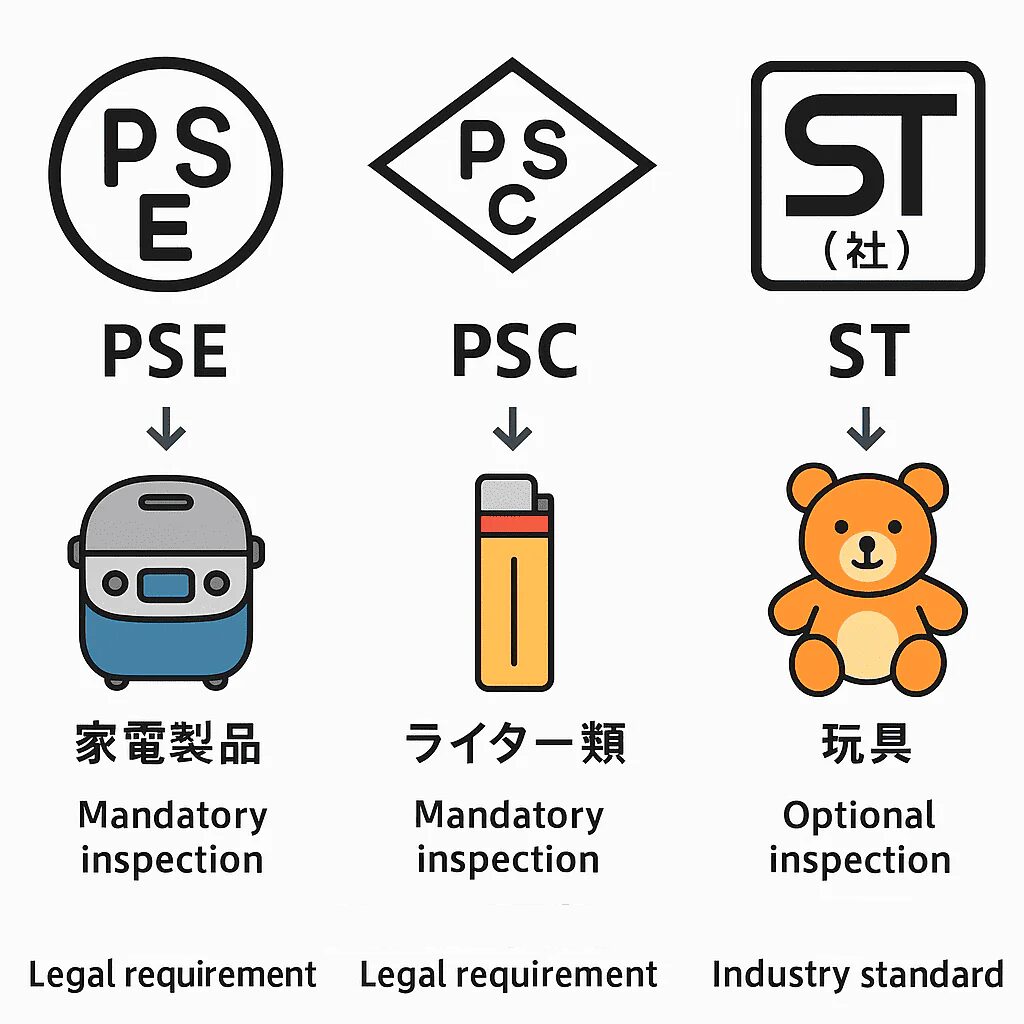

商品検査・認証に関わる代表的な法制度とマーク

商品検査、認証が関係する主な物は次の通りです。

PSEマーク(電気製品の安全マーク)

- 電気製品に必要です。

- 危険度が高い製品(例:電源アダプター)は「丸PSE」、それ以外は「ひし形PSE」。

- 日本国内で検査し、本体や説明書にマークを表示します。

- 日本に住所のある責任者が必要です。

PSCマーク(危険な生活用品に必要)

- 登山用具、ライター、ヘルメットなどに必要です。

- 国が指定する検査機関で検査を受けます。

- マークがないと販売できません。

- 検査後に形を変えるのは禁止されているので、仕様が決まってから検査を受けましょう。

STマーク(子ども向けおもちゃ)

- 法律で決まっているわけではないですが、店で売るには必要なことが多いです。

- 対象は14歳以下向けのおもちゃです。

- 第三者の検査機関で検査を受ける必要があり、時間や費用がかかります。

商品ラベル表示の基本要件

日本で販売するには「日本語表示」が必要です

輸入した商品を日本で売るには、消費者が安心して使えるように、次のような情報を日本語で表示する必要があります。

- 商品名・型番・製造番号

- 輸入者の名前と連絡先(住所・電話番号)

- 使い方・保管方法・注意点

- 原材料や成分(食品・化粧品など)

- 原産国(どこで作られたか)

商品によっては、決められた注意マークや文言を、決められた大きさ・場所に表示しなければいけません表示ミスがあると、販売できなくなることもあります。

商品別の検査・表示義務の例

| 商品の種類 | 必要な検査やルール | 表示しなければいけない内容 |

| 家電 | PSE検査(電気用品安全法) | 本体にPSEマーク(丸・菱) |

| ライター | PSC検査、火災・爆発試験 | PSCマーク、使い方や注意書き |

| おもちゃ | STマーク検査(任意) | 対象年齢、注意文、日本語の説明 |

| 食品 | 成分やアレルギー検査 | 賞味期限、原産国、成分、輸入者情報 |

| 化粧品 | 成分チェック、薬機法の届出 | 全成分、日本語ラベル、効能の記載制限 |

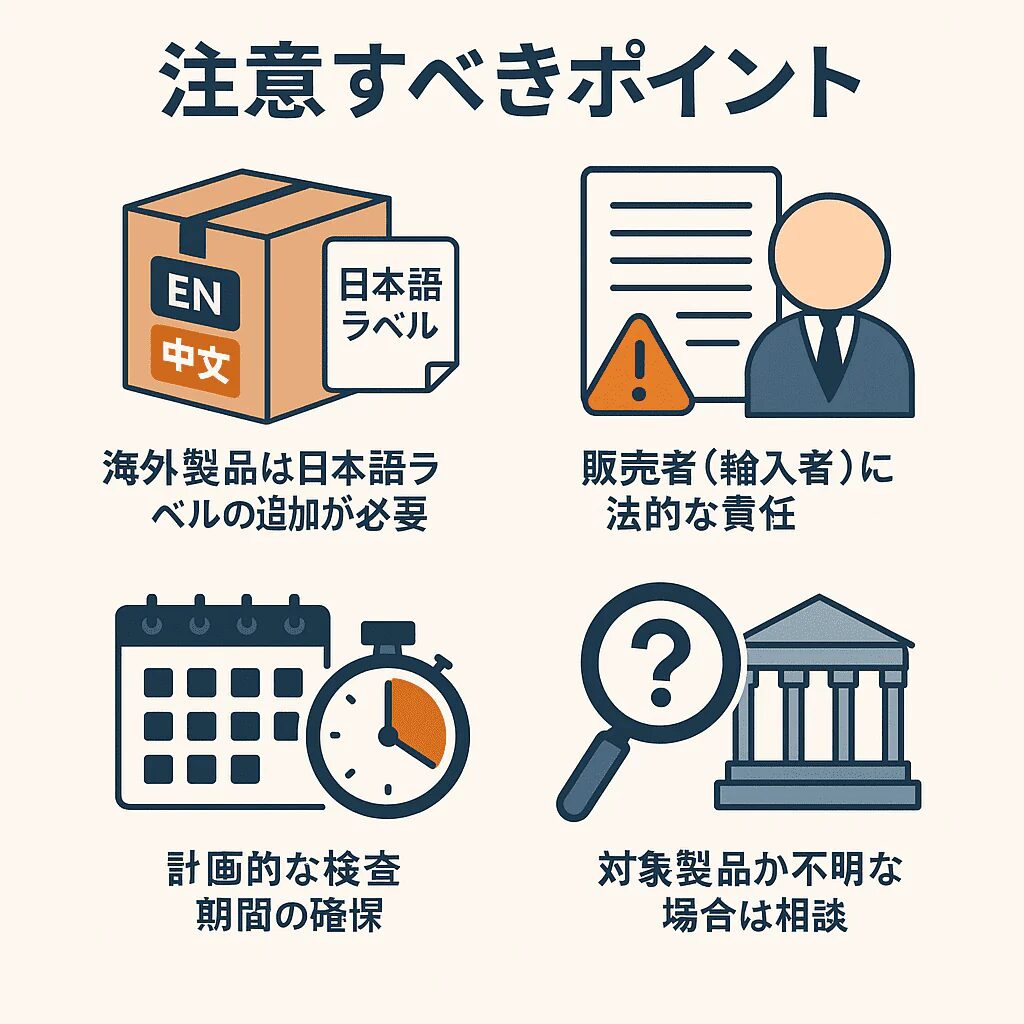

注意すべきポイント

海外製品は多くが英語や中国語で書かれており、日本で売るには日本語ラベルが必要です。輸入者には表示の責任があるので、外注に任せきりにせず内容を確認しましょう。

検査や認証には数週間かかることがあるので、輸入の予定にあらかじめ入れておくのが安心です。商品が少しでも変わると、再度検査が必要になることもあります。

自分の製品が検査対象か分からないときは、JET、NITE、業界団体などに早めに相談して確認しておくと安全です。

また、輸入者(販売者)自身が表示内容について法的責任を負うため、たとえ外注で作成したラベルでも、必ず内容を自分で確認することが重要です。

さらに、電気製品や化粧品など特定の商品は、PSEやPSC、食品衛生法などの検査・認証が必要となることがあり、取得には数週間かかるケースもあるため、輸入スケジュールには検査期間をあらかじめ組み込んでおきましょう。

ロットごとに製品仕様がわずかに変わると、再検査が必要になることもあるため、仕入れのたびに仕様変更の有無も確認するようにしてください。

なお、自社の扱う商品が法規制の対象になるか判断がつかない場合は、JET(電気安全環境研究所)やNITE(製品評価技術基盤機構)、関連業界団体に早めに相談することで、リスクを事前に洗い出し、販売停止やトラブルを防ぐことができます。

スタートアップが抱く「検査・表示・マーク」に関するよくあるQ&A

Q1. PSEやPSCの検査は輸入時に税関で自動的にチェックされるのですか?

A. いいえ。通関時に必ずチェックされるわけではありません。輸入者自身が事前に必要な検査を済ませ、販売前にマークや表示が整っていることを自主的に確認する義務があります。税関では通関書類を確認するのみで、販売段階での表示確認までは行わないことが多いです。

Q2. 海外から輸入した商品は現地のラベルのまま販売できますか?

A. できません。日本国内で販売する場合は、必ず日本語ラベルが必要です。原材料、輸入者名、使用方法、注意書きなどを日本語で正確に表記しなければ、販売違反となり、行政指導や販売停止の対象になります。

Q3. 検査やラベル表示は全て自社でしなければなりませんか?外注はできますか?

A. 検査やラベル作成自体は外注可能ですが、最終的な責任は輸入者にあります。外注した場合でも、表示内容や検査結果の確認は輸入者が必ず行うべきです。

Q4. STマークは法律上必須ですか?

A. STマークは法律で義務化されたマークではなく、業界団体による自主基準です。ただし、大手流通や小売ではSTマーク取得が必須条件になっている場合が多いため、事実上取得が必要になるケースが一般的です。

Q5. 検査や認証は輸入ごとに毎回必要ですか?同じ商品なら繰り返し使えますか?

A. 原則、製品の型式や仕様が変わらなければ、取得済みのPSEやPSCは同一製品に繰り返し使えます。ただし、ロット変更、部品変更、製造工場変更がある場合は再検査が必要になることがあります。輸入者は変更がないかを管理し、必要時には再検査を行う義務があります。

まとめ

- 輸入した商品を日本で販売するには、事前に検査・認証・表示の準備が必要不可欠

- PSE、PSCなどの法定マークは販売の可否を左右し、取得には専門知識と手間がかかる

- ラベル表示は法令に基づき、日本語で正確・明瞭に作成する

- トラブルを防ぐためには、検査計画と表示チェックを輸入計画段階から組み込み、専門機関と連携して進めることが成功のカギ

次回は「輸入ビジネス事例集とよくあるトラブル」。実際の現場で発生した成功事例・失敗事例をもとに、より実践的な視点から注意点と改善策を学んでいきます。

次の記事>>「第9回:輸入ビジネス事例集とよくあるトラブル」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次