「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

梱包・保険・マークの実務知識

このレッスンで学べること

- 国際輸送における梱包の基本(使う素材・方法・選び方)をわかりやすく学べます

- 万が一に備える輸送保険の重要性と実際の加入手続きや保険条件の具体例がわかります

- 梱包時の「マーキング(表示)」の意味や例──ピクトグラムやサイズ表記などを紹介

- 輸送中の破損や事故を防ぐための梱包の工夫や、現場でできる実践的な対応策も学べます

国際輸送における梱包の目的とは?

輸出品は、港・空港・倉庫・コンテナなど、いくつもの場所を通って運ばれます。その間に、落下・湿気・揺れ・圧力・温度変化などのダメージを受けることがあります。

このようなトラブルから商品を守るのが「梱包」の役割です。

国際輸送では、長距離・長時間・何度もの積み替えを前提にした、強くて安全な梱包が必要です。また、以下の点も重要です。

- 税関で中身を確認しやすいこと

- 荷崩れしないこと

- コンテナに効率よく積めること

- 保険請求時に証拠になること

しっかりした梱包は、輸送中のトラブルを防ぎ、取引先の信頼にもつながります。

梱包の種類と選び方

輸出では、商品や輸送方法に合わせて最適な梱包を選ぶことが大切です。ここでは代表的な梱包の種類を紹介します。

■ 段ボール梱包

軽くて短距離向け。航空便やサンプル品に使われます。ただし、水や衝撃に弱いので内装材や補強材とセットで使うのが基本です。

■ 木箱梱包(木枠・合板)

重くて高価な商品(機械や精密機器)向け。衝撃に強く、バイヤーに安心感を与えます。

■ スキッド梱包(パレット)

フォークリフトでの運搬用。FCL(コンテナ貸切)でよく使われます。積み下ろし作業がスムーズになり、コスト削減にも効果的です。

■ 真空・防湿梱包

電子機器や食品など、湿気や酸化に弱い商品に最適。防錆紙や脱酸素剤、バリアフィルムと組み合わせて使います。

■ 木製梱包の注意点

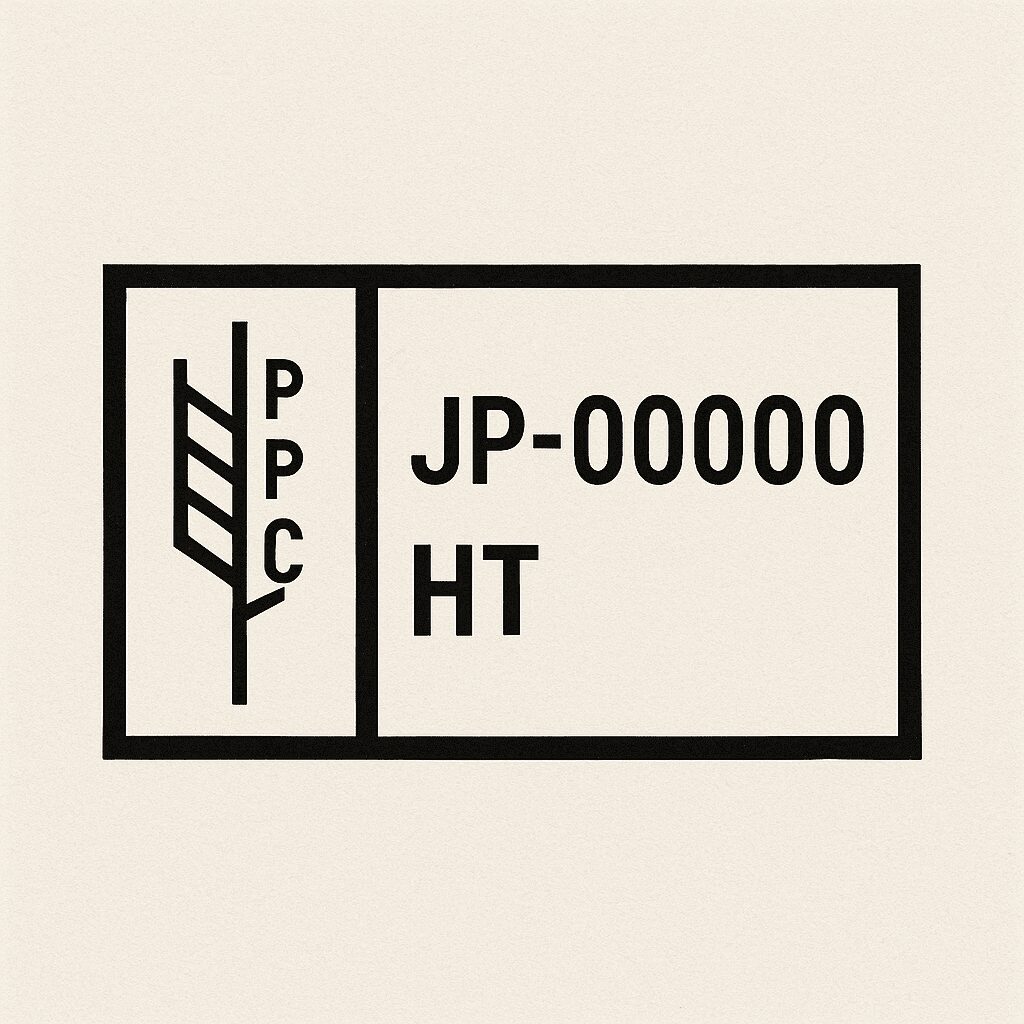

木の箱やパレットを使う場合、IPPCマーク付きの熱処理済み木材を使う必要があります。

これがないと、現地で通関できずに焼却や返送の可能性も。

IPPCマークの見本を実物の写真などで確認しておくと安心です。

輸出梱包の種類ガイド:木箱からパレットまで|失敗しない梱包戦略

輸送保険とは?加入すべき理由と種類

国際輸送では、輸送中の事故・盗難・自然災害による損害が一定の確率で発生します。

例えば、売主に過失がなくても損害賠償されないケースがあり、それをカバーするのが「輸送保険(Cargo Insurance)」です。

カバー内容の例

- 船の沈没、航空機事故

- コンテナの落下、荷崩れ、盗難、遅延時の劣化

- 水濡れ、火災、破損、汚損、紛失など

主な保険条件(実務での使用頻度を明示)

輸出では、輸送中のトラブルに備えて保険をかけるのが基本です。保険にはいくつか種類があり、補償の範囲によって3つのタイプに分かれています。

| 保険の種類 | 補償内容 | 実務での使われ方 |

| ICC(A) | ほぼすべての事故をカバー | 最も一般的。新品でなくても基本はこれがおすすめ |

| ICC(B) | 限られた事故のみ(火災・荒天・沈没など) | 使うケースは少ない |

| ICC(C) | ごく一部の事故のみ(火災・沈没) | ほとんど使われない |

保険料の計算方法

保険料は、次の計算式で出します。

CIF価格 × 保険料率 × 110%

→ たとえば、CIFが100万円で保険料率が0.5%なら、100万円 × 0.5% × 110% = 5,500円

補償の上限もCIF価格の110%が一般的です。

保険証券には、

- どんな荷物か(明細)

- どこからどこまで運ぶか(輸送区間)

- どんな補償か

が書かれており、トラブル時にとても重要な書類です。

マーキング(輸出用表示)の重要性

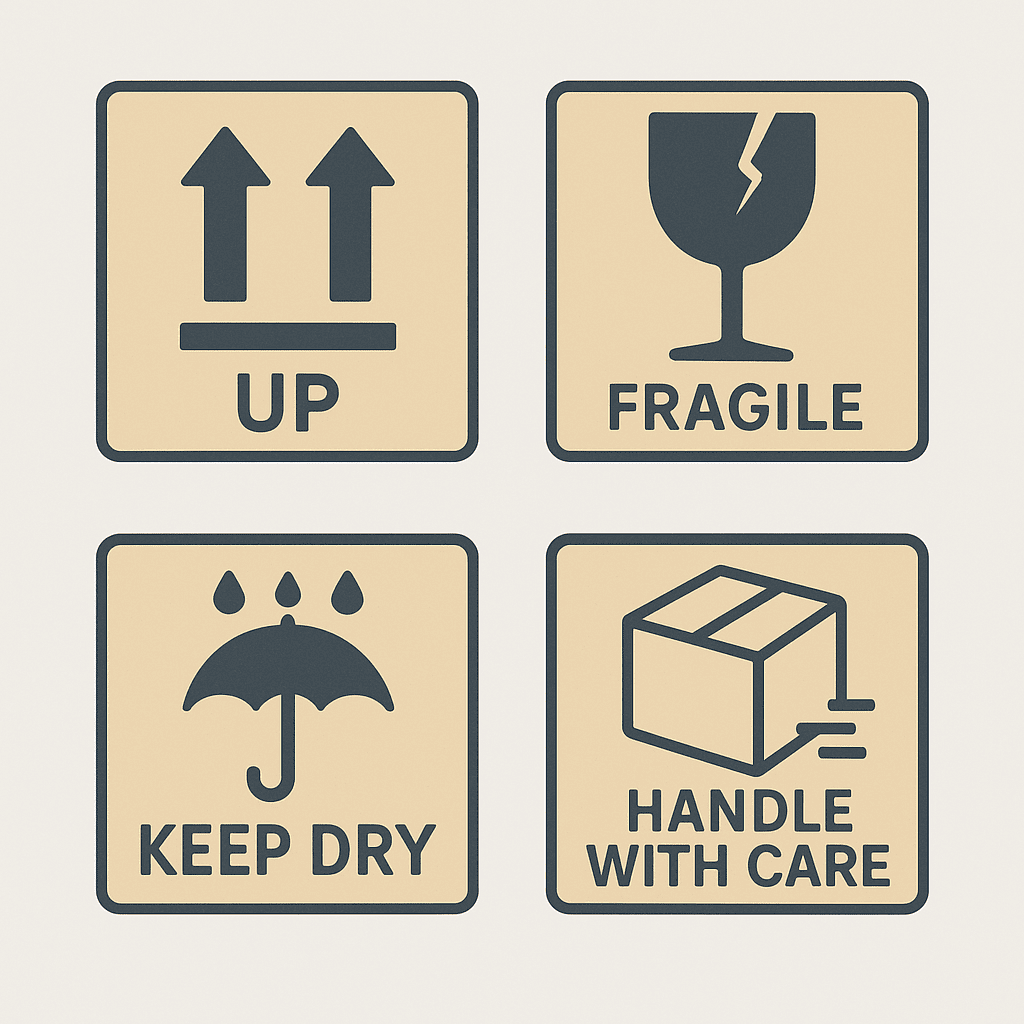

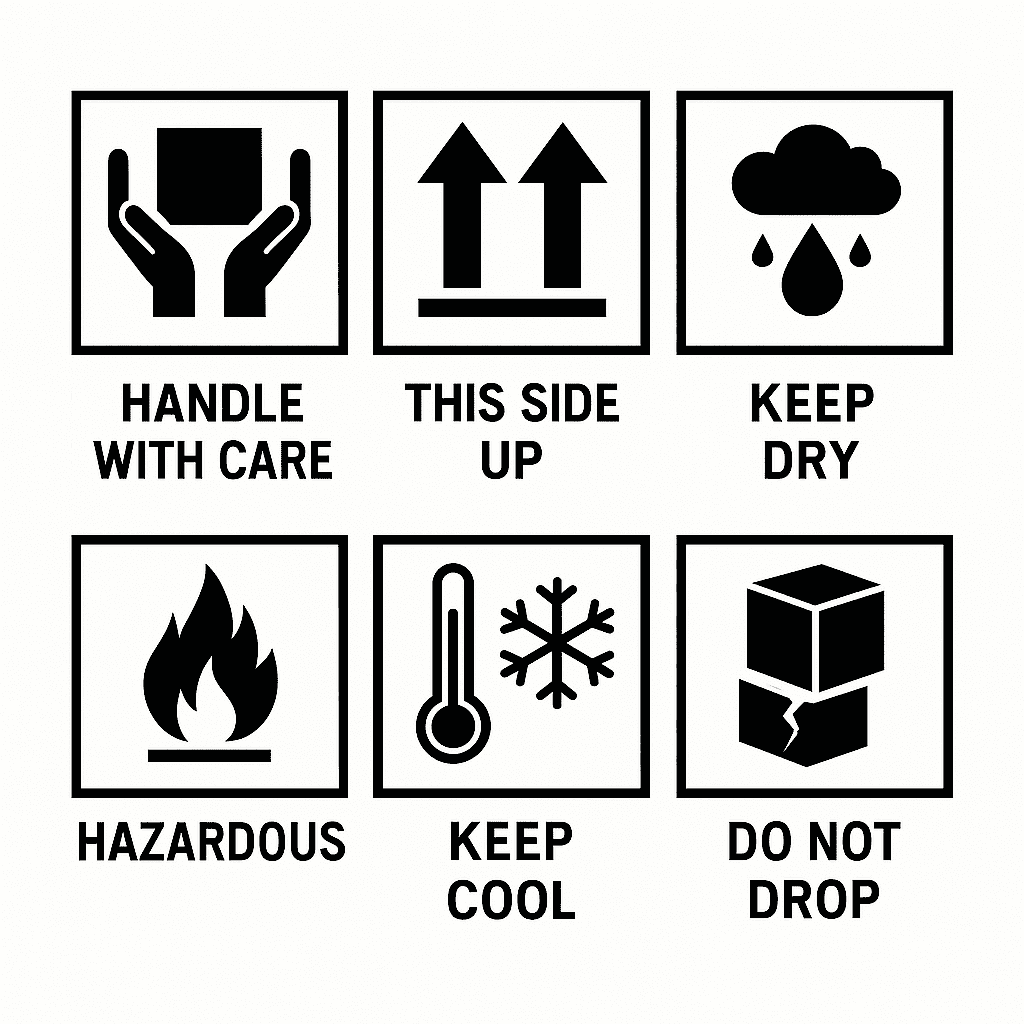

マーキングとは、輸出する荷物の箱に表示するマークや文字のことです。「取扱注意」「上積み禁止」など、世界中の誰が見ても扱い方がわかるようにするのが目的です。

マーキングには次のような種類があります。

- ケアマーク(取扱注意のマーク)

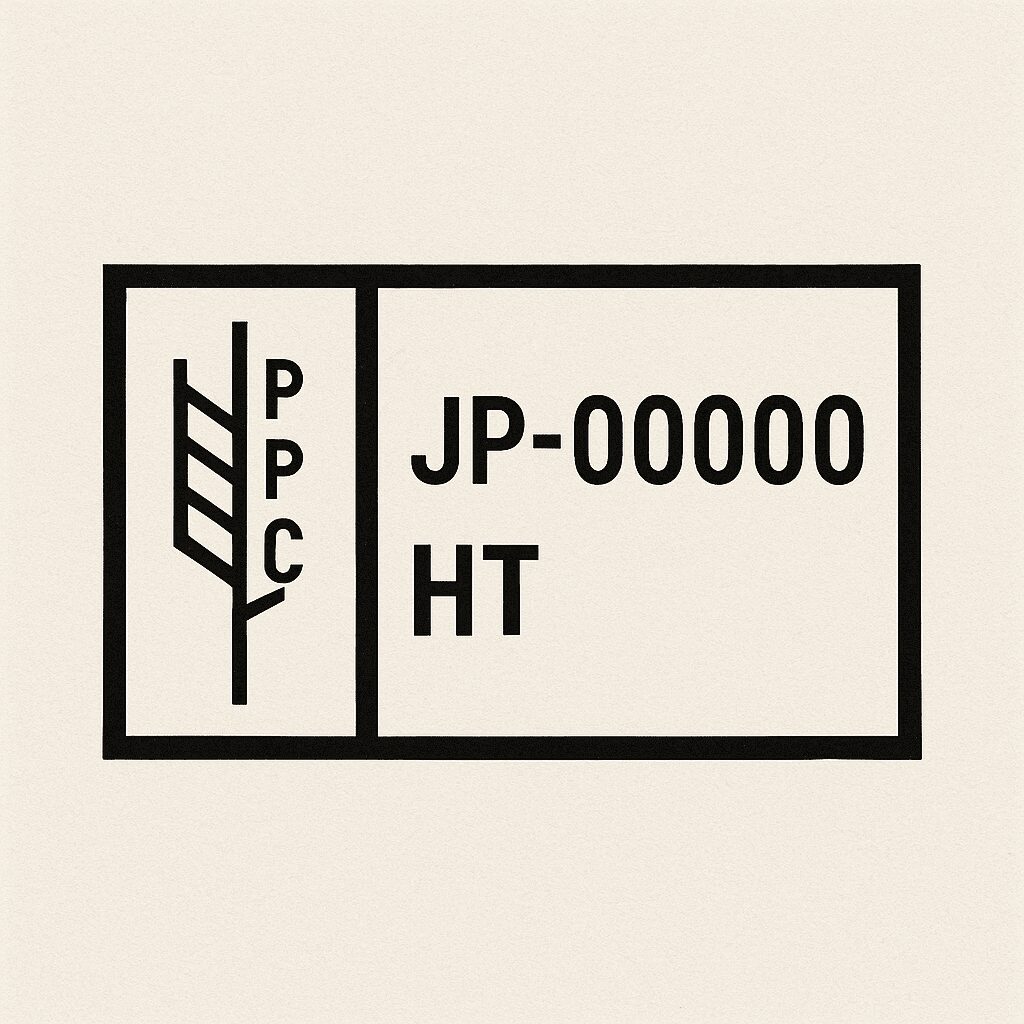

- シッピングマーク(送り先や品名などの情報)

「どんなマークを入れるべきか分からない」ときは、フォワーダーや梱包業者に相談すれば安心です。プロに聞いて、トラブルのない出荷を目指しましょう。

シッピングマークの例

出荷人名、仕向地名、受取人名、ロット番号、管理番号などを記号化して印字

ケアマークの例

- 取扱注意(UP・FRAGILE・KEEP DRY・HANDLE WITH CAREなど)。

- ISO780またはJIS Z 0303準拠ピクトグラムを使用

重量・サイズ表示の例

kg・cm単位での寸法と総重量、重心、上下面の指定

例: ABC CO., LTD. TOKYO / HAMBURG CASE NO. 1 OF 10 UP ↑ KEEP DRY

実務的な梱包・保険・マークの運用フロー

輸出では、荷物を安全に届けるために、梱包とマーキングを次の順番で考えましょう。

- 商品の特徴を確認(重さ・形・壊れやすさ・湿気に弱いか など)

- 商品に合った梱包方法を選ぶ(丈夫さとコストのバランス)

- マーキング(表示内容)を決めて、フォワーダーや現地の相手と共有

- 保険の補償内容や掛け率を確認し、必要な保険を選ぶ

- 荷造り後に、マーク・書類・保険証券などをチェックして出荷する

この流れを押さえておけば、安全・確実な輸出がしやすくなります。

よくある輸出トラブルとその防ぎ方

輸出では、ちょっとした準備ミスが大きなトラブルにつながることもあります。

以下のようなケースに注意しましょう。

■ 木材の規制で通関できない

→ 梱包に使う木材はIPPCマーク付き(熱処理済み)を使うよう、あらかじめサプライヤーに伝えておきましょう。

■ ケアマークが不十分で雑に扱われる

→ ISO規格のピクトグラムを使い、英語でも表示しておくと安心です。

■ 保険に入っておらず、大きな損失

→ インボイスや貨物明細を確認し、必ず保険証券を取得しておきましょう。

■ 荷姿が悪くて積み替え不可

→ フォークリフト対応、底の補強、滑り止めなど、荷姿を安定させる工夫が必要です。

少しの準備で、大きなリスクを防げます。出荷前の確認が大切です!

補足情報

梱包材の選び方と再利用時の注意

輸出では、できるだけ新品の梱包材(段ボール・木箱など)を使いましょう。再利用の資材は強度が落ちていることが多く、長距離輸送や積み替え時に壊れるリスクがあります。

梱包材は、専門の業者や資材店から購入し、荷物の重さや形に合ったものを選ぶのがポイントです。

損害が出たときの保険対応

万一トラブルが起きたら、すぐに写真やメモで状況を記録し、保険会社やフォワーダーに連絡してください。

保険の請求には以下のような書類が必要です。

- 損害の写真や説明

- 梱包の状態

- インボイスや運送書類の控え

→ これらの書類は、出荷前からきちんと管理しておくことが大切です。備えておけば、万が一の時もスムーズに対応できます。

梱包・輸送保険・マーキングに関するスタートアップのよくあるQ&A

Q1. FCLでもLCLでも、梱包方法は同じでいいですか?

A. 異なります。FCLでは積み替え回数が少ないため、パレットや簡易木箱でも対応可能です。LCLは荷物の積み替えや他社貨物との接触が多く、より強固な梱包と防湿対策がお勧めです。

Q2. 木箱梱包時のIPPCマークって何ですか?なぜ必要?

A. 木材梱包材に国際基準(IPPCマーク)がないと、植物検疫違反として通関拒否や貨物焼却のリスクがあります。サプライヤーや梱包業者には、必ずIPPC熱処理済み材の使用を指示しましょう。

Q3. ICC(A)とICC(C)の保険条件、どう違う?

A. ICC(A)はほぼ全損害カバーの包括型、ICC(C)は沈没や火災など限定リスクのみの最低補償です。実務ではICC(A)が基本。ICC(C)は費用が安くても実質的に意味が薄いため避けましょう。

Q4. 輸送保険は必ず加入しないといけませんか?

A. 法律上の義務はありませんが、国際輸送では売主に過失がなくても補償されないことが多いため、ICC(A)での加入が現実的には必須です。事故後では加入できませんので、事前手配が必要です。

Q5. マーキングのピクトグラムは英語だけでいいですか?

A. 基本はISO780またはJIS Z 0303準拠の国際ピクトグラムを使用し、必要に応じて英語併記します。ピクトグラムだけでも現場で十分伝わりますが、併記することで誤認防止になります。

Q6. シッピングマークはどこに貼ればよい?

A. 梱包箱の側面(できれば複数面)に、はっきり見える大きさで印字またはステンシルします。荷役現場で瞬時に識別できる配置とフォントを意識しましょう。

Q7. 輸送保険の掛け率は誰に聞けばいい?

A. 通常はフォワーダーや保険代理店に見積依頼します。掛け率は商品、ルート、危険度で変動するため、必ず個別確認しましょう。

Q8. 梱包業者にはどこまで指示すべき?

A. IPPCマーク、マーキング位置、ピクトグラム、荷姿(パレット・箱の種類)、防湿処理、輸送モードに合わせた耐久設計まで具体的に伝えましょう。任せきりにせず、現物確認がベストです。

まとめ

- 梱包は「物理的保護」だけでなく、「輸送効率」「通関基準」までを考慮

- 輸送保険は不測の事態に備える最重要リスク管理手段であり、ICC(A)が基本推奨

- マーク表示はISO/JISの国際基準に準拠し、輸送関係者の誤認を防ぐ設計にすべき

次の記事>>「第8回:代金回収と契約(インボイス、L/C、TT送金、為替管理、書類実務)」

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次