「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

分科会は、行政決定を支える機関

関税率や通関制度を含む貿易系の法規制は、外部からは「政府方針」の一語で済まされることが多いですが、実はその背後には「分科会」と呼ばれる専門的な議論の場があります。

分科会は、所管省の官僚、学識経験者、産業界、業界団体、利害関係者などで構成され、それぞれが実務や政策の視点から意見を出し合います。資料の提示や質疑応答を通じて幅広い観点から議論が行われ、最終的に「答申」という形で大臣へ報告されます。

この答申は、政策を直接決定するものではありませんが、実際には法案策定や施策の方向性を左右します。分科会は実質的な“入口”とも言えるでしょう。

分科会の構成と選任方法

分科会の委員は、財務省や経済産業省が定める選任基準に基づき、産業界の代表、学術分野の専門家、実務家(弁護士・通関士・会計士など)、行政関係者から構成されます。

これにより、制度設計に多角的な視点が取り込まれる仕組みとなっており、偏った議論を避ける仕組みが整えられています。なお、選任された委員の名簿は財務省・経済産業省の公式サイトで公開されており、どのような専門性を持つ人々が議論に加わっているのかを確認できます。

分科会の開催頻度と年間スケジュール

分科会は通常、年に数回(2〜4回程度)開催されます。制度改正が集中する年や特別課題が発生した場合は、臨時開催されることもあります。分科会の開催は公表され、事前に議題が予告されることも多いため、実務者が議題に先立って準備もできます。

おおよその年間スケジュールは以下のとおりです。

| 時期 | 主な動き |

|---|---|

| 春(4月〜6月) | 各業界団体・企業からの関税改正要望の受付 |

| 夏〜秋(7月〜10月) | 分科会での要望審査・政策検討 |

| 年末(11月〜12月) | 答申取りまとめ・税制改正大綱策定 |

| 翌年初(1月〜3月) | 関連法案の国会提出・審議 |

年間のサイクルを把握しておくことで、実務者は要望提出や制度変更への対応を戦略的に計画できます。

分科会の議事録・資料の入手方法

分科会の開催情報・議事録・配布資料は、財務省や経済産業省の公式サイトで誰でも無料で閲覧・入手できます。検索の際には、以下のキーワードを用いると効率的です。

- 「関税分科会 議事録 PDF」

- 「EPA分科会 令和◯年」

- 「外国為替審議会 資料」

議事録のPDFは、開催から通常数日から数週間以内に公開されます。掲載される文書には、会議の日時、出席者、議題、配布資料(スライドや意見書など)が含まれています。

PDF内では、冒頭の議題名や意見要旨、最後の議事概要・今後の予定に注目することで、効率的に全体像を把握できます。

分科会から政策への影響と過去事例

分科会での議論は、必ずしもそのまま政策に反映されるわけではありません。しかし、実質的な方向性を決める重要な材料となるのが特徴です。過去には、以下のような事例があります。

- 2018年:インバウンド需要増に伴う酒類持ち込み枠の拡大 → 分科会での需給状況分析や制度評価をもとに税制改正に反映

- 2020年:EPA協定適用における「自己申告制度」の導入 → 分科会段階から輸出者提出書類の簡略化が議論され、現行制度に反映

このように、分科会での議論は「未決定だが高確率で制度化される情報」として、実務者にとって非常に価値の高い情報源となっています。

分科会の答申は、高確率で制度化される情報としてとらえましょう!

国際情勢と分科会の関連性

2025年現在、米国を中心とした保護貿易措置(例:特定国に対する追加関税や原産地規制強化)が国際通商に大きな影響を与えています。これに対応するため、日本でも貿易措置の見直しや原産地証明ルールの強化が議論されています。

こうした議題の多くが分科会での議論対象となります。

例えば「関税の品目分類見直し」「原産地基準の再定義」「EPAの利便性向上策」などが挙げられ、実際の制度変更に結びついています。つまり、分科会は日本の対外通商政策の「リアルタイムな反応装置」としても機能しているといえ、国際ビジネス環境の変化を事前に察知するうえで非常に有効な情報源です。

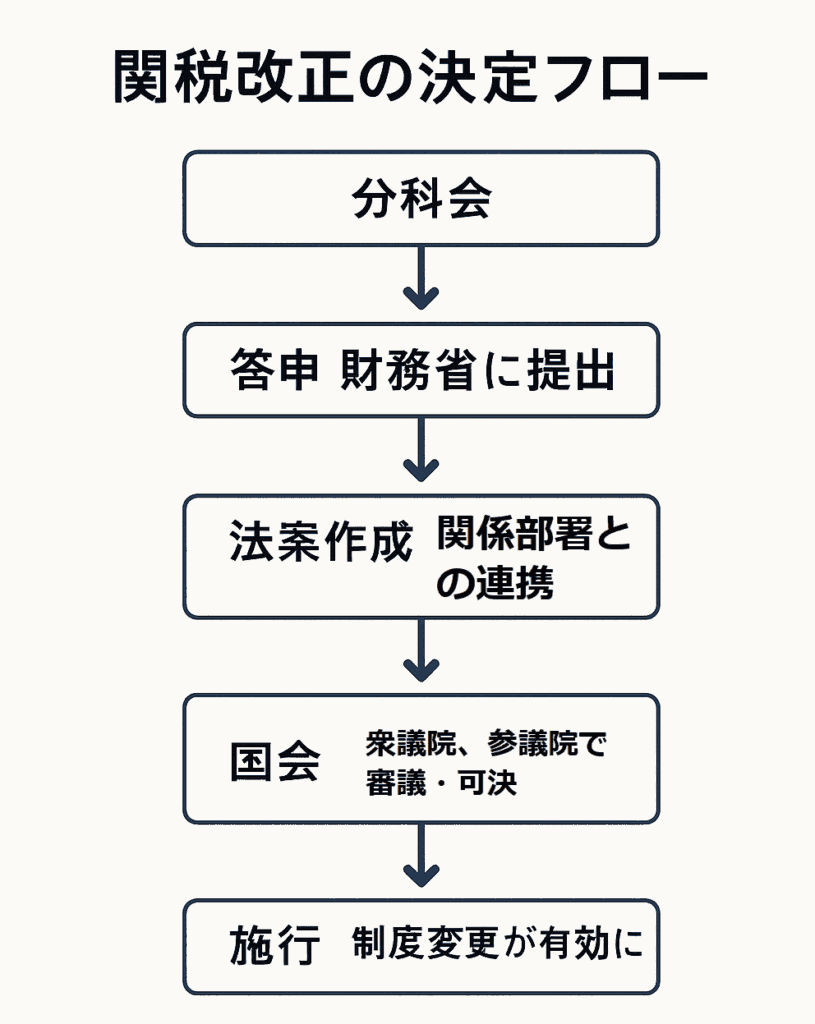

関税改正の決定フロー

- 業界団体・企業からの要望提出(春頃)

- 財務省・経産省によるヒアリングと内部評価(5〜6月)

- 分科会での検討・答申(夏〜秋)

- 答申に基づく法案案の作成(秋〜年末)

- 閣議決定 → 国会提出 → 成立 → 施行(翌年4月または10月)

一連の流れは、制度がどのように形成され、どの段階で実務者が影響を受けるのかを明確に把握するのに役立ちます。また、各段階で「どのような根拠資料が必要か」「意見提出の締切はいつか」を逆算できるため、より具体的な対応が可能です。

小規模事業者の活用方法

分科会の情報は、大企業のためのものと思われがちです。しかし、実際には小規模事業者こそ活用価値が高いと言えます。なぜなら、大企業に比べて制度変更の影響を受けやすく、かつ事前準備のリソースも限られているからです。

以下のような使い方が実務に直結します。

- HSコードや原産地要件の改正予定を早めにキャッチ → 認証書類や輸出仕様の再確認・見直しを進める

- EPAルールの変更や書式改定が議論されている → 原産地証明書の新様式に対応した管理体制を事前に構築

- 議事録に「通関業務の電子化」や「簡素化」などの話題がある → 社内業務のデジタル対応を計画する契機に

また、要望提出の機会も積極的に活用できます。小規模事業者単独では難しい場合も、業界団体を通じて意見を集約・提出することで、政策形成プロセスに間接的に参加することが可能です。

まとめ

- 分科会は、関税・EPA・通関制度の変更を支える政策形成の中核的な議論の場です。

- 委員構成や議事録は公式サイトで公開され、誰でもアクセス可能な情報源となっています。

- 年間スケジュールや答申の流れを把握することで、戦略的に準備を進められます。

- 小規模事業者でも分科会情報を読み解き、要望提出や制度の先読みを通じて競争力強化に活用できます。

- 分科会情報は、財務省・経済産業省の審議会ページで定期的に確認することが重要です。

政策決定の裏側にある「分科会」という存在を意識することが、これからの貿易実務における重要な力となります。

分科会の答申書から学べること

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次