食品輸入に欠かせない「食品等輸入届出書」とは?

海外から食品を輸入して販売するには、「食品等輸入届出書(いわゆる食品届)」の提出が法律で義務付けられています。これは、輸入される食品が日本の食品衛生法に適合しているかどうかをチェックするための制度です。

この届出がなければ、輸入品が届いても税関を通過できません。特に、初めて輸入する場合は「何をどう書けばいいのか分からない」「書類が手に入らない」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、小規模事業者が実際に届出書を提出する際に必要な書類の中身や取得方法、書けない場合の代替対応まで、実務視点で解説します。

食品等輸入届出書の構成と記載内容とは?

届出書は、厚生労働省の「食品等輸入届出システム(FAINS)」からオンラインで提出できます。記載すべき主な項目は次のとおりです。

- 輸入者の情報(氏名・住所・電話番号など)

- 輸入品の品名(英語名・一般名など)

- 原産国・製造国・製造者の名称と所在地

- 用途(販売用、業務用など)

- 成分、添加物の有無、製造工程の概要

- 輸送方法、保存方法、包装形態

- 添付書類(確認願い、成分表、製造工程表など)

届出内容は、食品衛生法の基準に適合しているかどうかの審査を受けるほか、過去に違反歴がないかなどの確認も行われます。すべての項目を正確に記載しないと、「届出受理証(食品届出済証)」が発行されず、輸入手続きが止まります。

提出タイミングと事前準備(7日前ルール)

食品届は、原則として「輸入予定日の7日前から」提出が可能です。実際の運用では、貨物が到着する前までに届出を済ませておく必要があります。

ただし、届出と同時に検査が指示される場合や、追加書類が求められるケースもあるため、余裕をもって早めの提出が鉄則です。特に初回輸入時は、書類確認や修正が発生しやすいため、10日前程度を目安に準備を進めましょう。

FAINSを利用するには、端末情報の事前登録など、簡単なシステム設定が必要です。厚生労働省のFAINSマニュアルに沿って環境準備を進めましょう。

通関業者に通関業務を依頼している場合は、業者が対応してくれます。

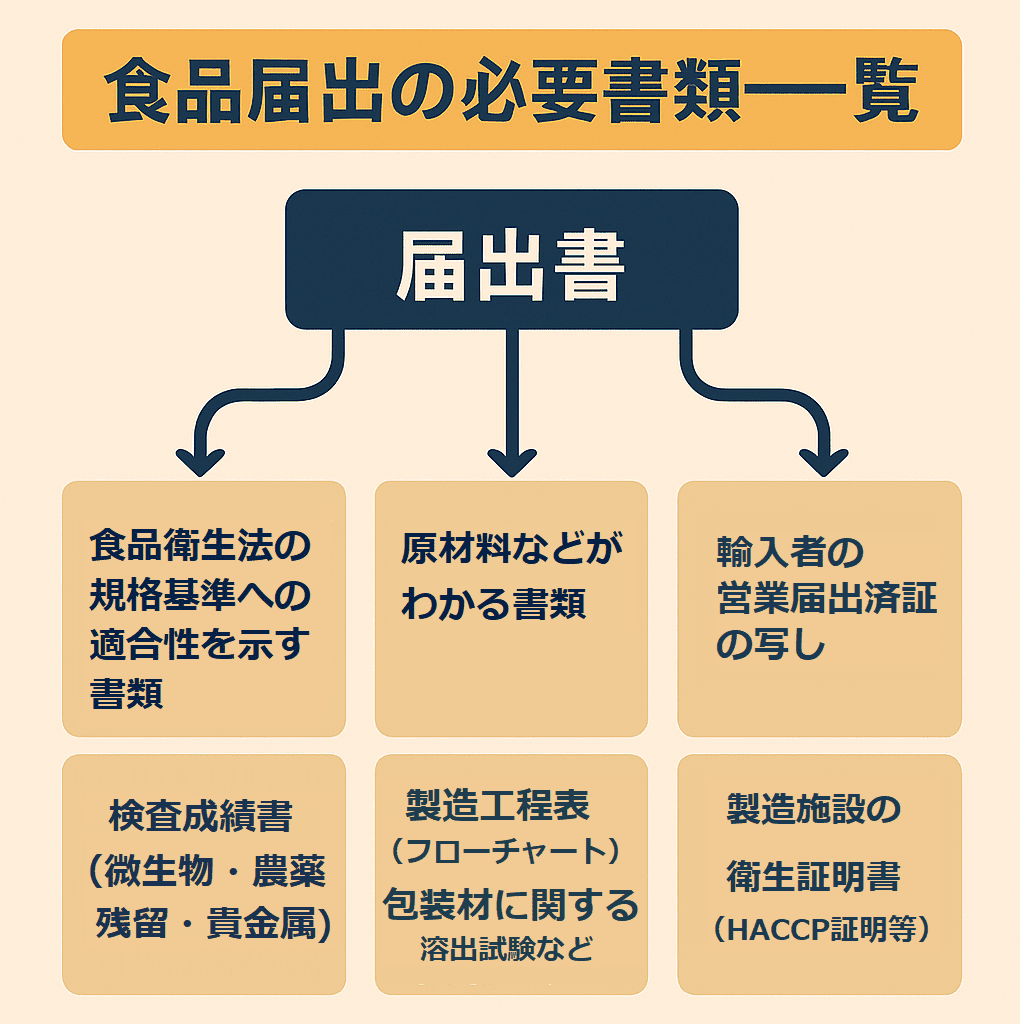

必要書類の取得フローと注意点

食品届の提出には、次の3点セットの添付が基本です。

- 確認願(Confirmation Letter)

- 成分表(Ingredient List)

- 製造工程表(Manufacturing Process Chart)

いずれも製造者が作成したものが理想ですが、以下の流れで取得します。

- 英文メールまたは専用フォームで製造者に依頼

- 担当者に趣旨を丁寧に説明し、できるだけ正式書類で受領

- 添付資料としてPDF・英語のままで提出可(ただし簡単な日本語訳を別途準備すると安心)

製造者との関係性が薄い場合や、英語でのやりとりに不安がある方は、通関業者のサポートを受けるとスムーズです。

書類が揃わない場合の対処法

やむを得ず、製造者から書類が入手できないケースもあります。その場合は、「輸入者が作成した代替書類」でも受理される可能性があります。

以下の条件を満たすように作成しましょう。

- 書類のタイトルに「輸入者作成」と明記

- 内容に嘘や推測を書かない

- 貴社の社名・担当者印を押印

ただし、自主検査や食品分析結果を求められる場合もあるため、リスクを理解した上での対応が必要です。また、仮に輸入できたとしても、書類の不備が発覚した場合は販売停止や廃棄の指示が出る可能性があります。

そのため、「どうしても無理な場合の最終手段」として考え、できるだけ製造者から正規書類を取得する努力を続けることが推奨されます。

届出後に内容変更があった場合の対応

いったん提出した食品届の内容に変更が生じた場合(例:成分の追加、包装形態の変更など)は、速やかに再提出や変更届が必要です。変更を怠ると、虚偽申告とみなされ、行政指導や輸入停止のリスクが高まります。

変更の届出もFAINSシステム上で行えます。変更内容を明確にし、必要な修正書類を再提出しましょう。

届出済証の取得と税関への提出

食品届出書が無事受理されると、「食品等輸入届出済証」が発行されます。これは、税関への申告時に添付すべき重要な書類です。

この書類がないと、食品は通関できません。電子データとしてダウンロードできるので、通関業者へ速やかに共有しましょう。また、検査が必要な場合は「検査結果報告書」も併せて提示が必要です。

品目登録制度の活用

継続的に同一品目を輸入する場合は、「品目登録制度」を活用することで、以後の届出手続きを簡略化できます。これは、あらかじめ製造者や商品の情報を検疫所に登録しておく制度で、次回以降の届出で重複する書類提出を省略できるというメリットがあります。

ただし、製造工程や成分に変更があった場合は再登録が必要となるため、常に最新の情報で管理する意識が求められます。

記事の要点まとめ

- 食品届は食品衛生法に基づく必須の届出で、記載内容に不備があると通関不可

- 届出はFAINSシステムからオンラインで提出可能(輸入予定日の7日前から)

- 添付書類は「確認願・成分表・製造工程表」が基本セット

- 書類が揃わない場合は「輸入者作成」でも代用可能だが、リスクあり

- FAINS利用には事前の端末登録が必要

- 届出内容に変更が生じた場合は速やかに再提出する必要がある

- 届出済証は税関提出が必須の重要書類

次の記事:第3回|食品検査の種類と費用を完全解説

ピラー記事:【食品輸入の完全ガイド】初心者でもできる手続き&許可のポイント

この記事を登録

この記事を登録

おすすめのサービス

基幹記事

貿易学習コースの一覧

分野別記事

関連記事

◆スポンサード広告

目次

目次