「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

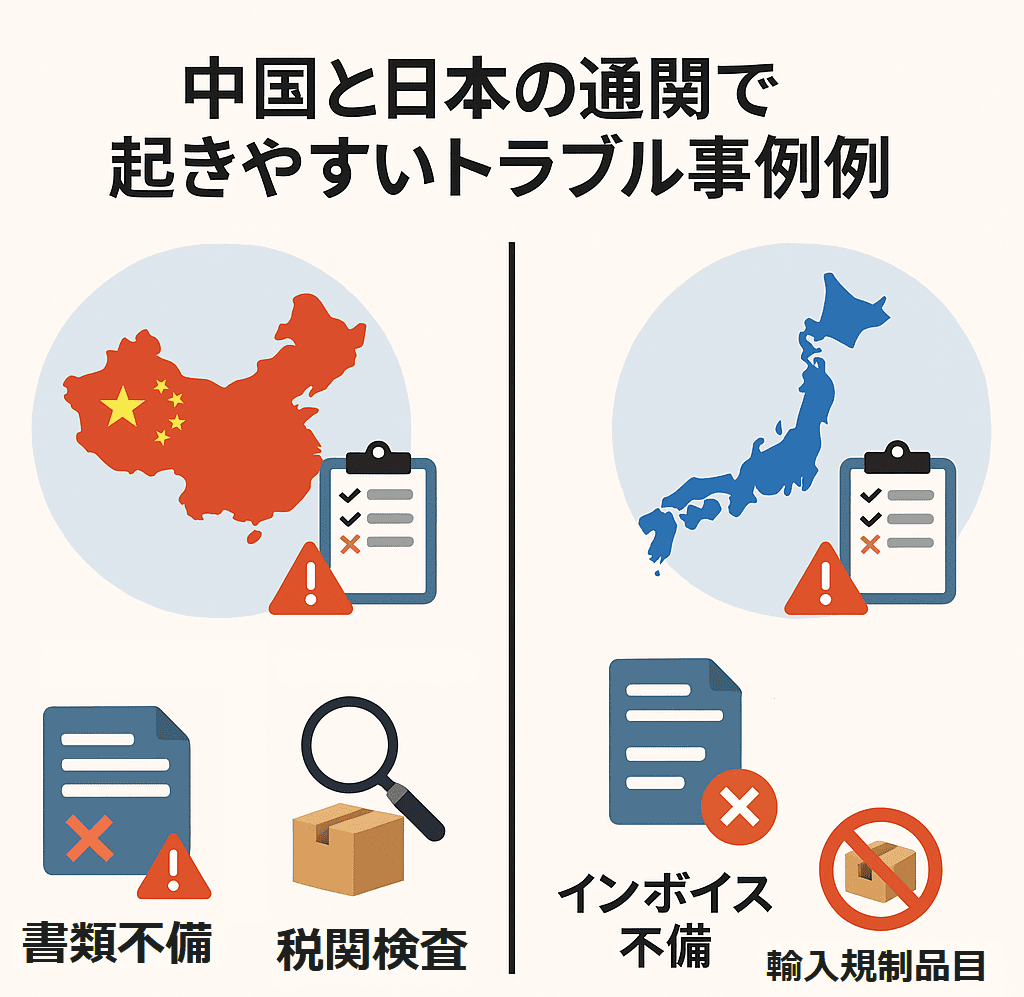

中国・日本間通関トラブル事例集と実践的対策ガイド

通関手続きの停滞が引き起こす深刻な影響

中国との取引において最も頻繁に発生するトラブルの代表格が「通関手続きの停滞」です。書類の不備や規制の未確認が原因で貨物が止まると、数日で数十万円単位の追加コストが発生し、納期遅延は取引先との信用問題につながります。

特に中小企業では担当者が限られているため、わずかなミスが大きな損失につながりやすいです。この記事では、中国側の通関(日本製品を輸出する場合)と日本側の通関(中国製品を輸入する場合)に分けて、現場で起きやすい事例と対策を詳しく解説します。

中国側での通関トラブル:日本製品を輸出する場合

書類不備・HSコード不一致による遅延

HSコード分類の相違は税率や規制の適用範囲を変えるため、差し戻しや再申告が日常的に発生しています。上海港で医療機器のHSコードが部品扱いと解釈され、再申告に5日間を要した事例が報告されています。その間に滞船料が約20万円発生しました。

港や担当官によって解釈が異なることも実務ではよく知られており、地方港ほど解釈のばらつきが大きい傾向があります。

対策

出荷前に「三点セット(インボイス・パッキングリスト・契約書)」を別担当者がクロスチェックすることが基本です。加えて、日本税関の事前教示制度を利用してHSコードを事前に確定し、インボイスに明記しておくと安全性が大幅に高まります。

CIQ(検験検疫)による追加検査とその影響

食品、化粧品、医療機器などはCIQ検査の対象となりやすく、サンプル検査により数週間港に滞留することがあります。2020年以降は冷凍食品が新型コロナウイルス関連で強制検査の対象となり、業界全体で大規模な遅延が発生しました。特に冷蔵・冷凍品では温度管理費用が膨らみ、損失が拡大します。

防止策

輸入者と事前に対象品目かどうかを確認し、検査費用を見積もりに組み込んでおくことが重要です。過去の実績を把握し「どの製品が止まりやすいか」を予測しておくことも有効です。経験則として、食品や化粧品は常に検査リスクが高いと考えて行動するのが無難です。

CCC認証やラベル表示の不備

電気製品にCCC認証がなく、現地で販売不可となった事例は少なくありません。小型電化製品で中国語ラベルがなく再輸出命令を受けた例もあります。現在はCCC対象外品目もあり、手続きの簡素化も進んでいるため、常に最新のリストを確認する必要があります。

対策

輸出前に輸入者と協力して認証の要否を確認し、中国語ラベルを事前に準備することが実務上の重要なポイントです。

税関申告額の修正(過少申告)問題

中国税関は価格申告に厳格で、低すぎる価格は「過少申告」として修正対象になります。繊維製品で参考価格との差を理由に追加課税が発生した事例もあります。価格が不自然に低い場合、模倣品やダンピングの疑惑をかけられ、検査が強化されることもあります。

対策

契約書に値引き条件を明記し、バリューデクラレーション(価格説明書)を準備しておくのが基本的な対応です。

この学習コースを読まれましたか?

輸出許可証の未取得による停滞

鉄鋼屑や医薬品など、中国政府が輸出管理対象とする品目は許可証が必要です。未確認のまま出荷すると、貨物が港で留め置かれるケースがあります。

対策

対象品目リストを事前に確認し、輸出許可が必要な場合は輸出者に取得を依頼します。

輸出退税制度に伴う発票不備

中国側企業は輸出VAT還付を受けるため発票処理を行いますが、誤りがあると通関に影響する場合があります。

対策

発票処理を輸出者任せにせず、輸入者側も必要書類の整合性を確認しておきましょう。

梱包材の燻蒸証明不足

木材パレットにIPPCマークがなく、検疫で指摘を受け、貨物が返送・廃棄される事例があります。

対策

梱包段階で燻蒸証明を添付し、輸入者が事前に確認することが必要です。

日本側での通関トラブル:中国製品を輸入する場合

ここからは、中国から日本へ輸入する際に発生しやすいトラブルを見ていきます。実は日本側でも、最も多い原因は“書類不備”です。

原産地証明・インボイス不備

輸入差し止め理由の多くが「インボイスや証明書の不備」に起因しています。財務省や税関が公表している統計でも、書類不備は上位の理由に挙げられています。原産地証明書(CO)の添付漏れや商業インボイスの記載不足は典型的な問題です。

対策

出荷前に必ずフォワーダーと書類を確認し、二重チェックすることが重要です。

HSコード分類ミス(部品か完成品か)

中国から輸入した部品が「完成品」と判断され、関税率が跳ね上がる事例は多く発生しています。過去の判例でも「部品か完成品か」が争点となるケースが複数あります。

対策

税関の事前教示制度を利用し、HSコードを確定させるのが鉄則です。輸入者とメーカーで仕様を確認し、仕様書を添付して申告することが効果的です。

輸入規制品目の未確認

食品衛生法や薬機法、PSEマークが必要な電気製品など、規制確認を怠ると販売停止や罰則の対象になります。栄養補助食品が薬機法に抵触し輸入不可となった事例もあります。

対策

厚生労働省や経済産業省のデータベースを確認し、輸入前に規制の要否を調べます。

過少申告・インボイス価格差異

中国側と日本側のインボイス価格に差異があり、過少申告として追徴課税を受けた事例があります。東京税関は、過少申告を繰り返した輸入者に数千万円規模の追徴課税を課した事例を公表しています。刑事責任に発展する可能性もあります。

対策

契約書に価格条件を明記し、価格計算書を添付するなど、税関に説明できる状態を準備しておくことが重要です。

食品表示ラベルの不備

日本語での栄養成分、アレルゲン、賞味期限、輸入者表示が不足していると、検査で止められ、販売停止につながります。

対策

出荷前に食品表示ラベルを作成し、フォワーダーや税関の事前相談で確認しておきます。

関税割当品目の未確認

乳製品や小麦製品は関税割当制度の対象で、申請をしていないと高関税が課されます。

対策

取り扱う品目が割当対象かを農林水産省・財務省の情報で確認しておきます。

CITES(ワシントン条約)関連

ワニ革・ヘビ革製品や特定木材はCITES許可証がないと輸入できず、押収される事例があります。

対策

輸入前に対象リストを必ず確認し、許可証を準備しておきます。

輸入者コードの未取得

初めて輸入する企業が税関届出用コード番号を取得しておらず、初回申告に時間を要することがあります。

対策

新規輸入者は事前に輸入者コードを取得しておくのが基本です。

保証書・安全規格証明の不足

充電池や電動工具などは安全規格(PSE、電安法関連)の証明が求められます。不足していると輸入時に差し止められる事例があります。

対策

製造者から保証書や試験成績書を取得し、輸入前に揃えておくことが必須です。

FTA・EPA利用時の原産地証明誤り

日中間でEPAを利用する場合、原産地証明の不備が原因で関税特恵が無効になる事例があります。

対策

原産地証明は特にチェックが厳格であるため、記載方法を誤らないよう、商工会議所のガイドラインや税関の事前確認を活用することが重要です。

実務者への提案とまとめ

中国側・日本側いずれも、通関トラブルの原因の多くは「書類不備」「規制未確認」「HSコード誤り」です。中小企業では担当者の負担が集中しやすいため、トラブルが発生すると全体の業務が停滞します。だからこそ、事前のチェックとテンプレート化が最も効果的な対策です。

通関で止まった貨物は、どれほど急いでも取り返しがつかないことが多い――この意識を社内で共有することが第一歩です。規制や制度は毎年更新されるため、常に最新の情報を税関や省庁サイトで確認しましょう。

実践的なアクション提案

輸出入の両ケースを網羅する「通関チェックリスト」を社内で共有し、案件ごとに必ず確認を実施することをお勧めします。経験則としても、これだけでトラブルの7割以上を防ぐことができます。加えて、教育資料や取引先説明資料としても活用することで、社内外の信頼度を高めることができます。

中国輸送の基本コース

中国輸送の”高速化”コース

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次