「CTRL」+「D」を押すと、HUNADEをブックマークできます!

特殊貨物輸送のケーススタディと教訓

弊社のパートナー企業であるフォワーダーからのお話を基準にして、実際に特殊貨物輸送で起きた問題とそこから学べる教訓をご紹介します。

以下では、実際の現場で起きた具体的なケースをもとに、成功と失敗の両面から実務的な教訓を整理します。

成功事例:風力発電機ブレードの長尺輸送

長さ70m~100m超のブレード輸送では、数か月前から徹底したルート調査が実施されました。道路幅員、カーブ半径、橋梁強度、電線や信号機の高さを一つずつ確認し、必要に応じて電線引き上げや標識撤去を計画的に実施しました。

警察の道路使用許可を取得し、先導車を複数配置しました。輸送当日は予備日を設定していたため、遅延なしで完了しました。電線移設などの追加費用200万円が発生しましたが、数百万円〜数千万円規模の遅延ペナルティを回避できました。

教訓

長尺貨物は「徹底した調整」と「関係者の協力」が成功要因です。追加費用を見込んで納期遵守を優先する方が効率的です。

もう一つの成功事例として、より大規模な設備輸送での取り組みを見てみましょう。

成功事例:プラント設備のモジュール輸送

数百トン規模のプラント設備をモジュール分割し、港湾クレーン能力や道路法規制に適合するサイズで設計しました。現地で再組み立てする方式を採用し、設計段階から物流条件を組み込みました。

設計、調達、物流部門が連携した結果、追加費用500万円で数千万円規模の遅延リスクを防止しました。

教訓

超重量物は「設計段階から物流を組み込む」ことが重要です。

一方で、準備や契約の不備が重なると大きな損失につながる事例もあります。ここからは、失敗事例を通じて注意すべき点を確認します。

失敗事例:重量超過による港湾クレーン使用不可

書類上100トンの貨物が実測110トンとなり、この港では、クレーン能力(100トン上限)を超過しました。外部大型クレーン手配に400万円、遅延3日で保管料90万円が追加発生しました。契約に「重量超過時の費用負担」が明記されていなかったため、紛争が長期化しました。

教訓

重量・重心データは必ず実測し、安全係数を含めます。契約に超過時の費用分担を明記すべきです。

重量の管理ミス以外にも、法的手続きの軽視が深刻な結果を招くことがあります。

失敗事例:道路通行許可違反によるトラブル

特殊車両通行許可を取得せず輸送を強行した結果、警察検問で停止しました。許可取得に3週間を要し、保管料と人件費で500万円規模の損失が発生しました。建設工期も1か月遅延し、違約金問題に発展しました。

教訓

道路法規制遵守は絶対条件です。フォワーダー任せにせず、荷主も確認責任を持つ必要があります。なお、日本国内の実務では『特殊車両通行許可』(国土交通省管理)と『道路使用許可』(警察管轄)は別手続きです。

前者は車両の構造や積載重量が基準を超える場合に必要で、後者は輸送時に警備員配置や信号一時停止など“道路上の運用”に関わります。この区別を理解せずにフォワーダー任せにすると、どちらか一方が欠落し、輸送直前に停止となるリスクがあります。

次に、現場対応ではなく契約内容の不備が原因となったケースを紹介します。

契約・責任分担の失敗事例

荷役中に損傷が発生したものの「誰の保険で補償するか」が契約に明記されておらず、半年以上紛争化し訴訟に発展しました。

教訓

インコタームズ条件だけでは不十分です。「保険範囲」「荷役費用」「追加作業費分担」まで契約書に明記する必要があります。

契約条項ではインコタームズの一般条件に加え、特殊貨物ならではの追加規定を設けることがお勧めです。具体的には、『重量差異発生時の責任主体』『超過費用(保管料・待機料・クレーン再手配費)の負担分担』『荷役中の損傷再修理費用の補償範囲』などです。特に重量物輸送はデータ誤差が多発するため、事前に“誰が負担するのか”を明文化すると良いです。

契約条件だけでなく、荷主自身の社内体制が整っていない場合もリスク要因となります。

荷主側の準備不足による失敗事例

工場搬入経路を調査せずに依頼した結果、入口制約で搬入不可となりました。建屋解体で2000万円超の追加費用が発生しました。別の案件では設計と物流部門の連携不足により設計変更が頻発し、半年遅延しました。

教訓

荷主の社内連携不足もリスク要因です。物流部門を設計段階から関与させる必要があります。

これらの事例を総合すると、特殊貨物輸送の成否を分ける要因は明確です。以下に、実務者が押さえるべき共通点を整理します。

実務者向けの教訓

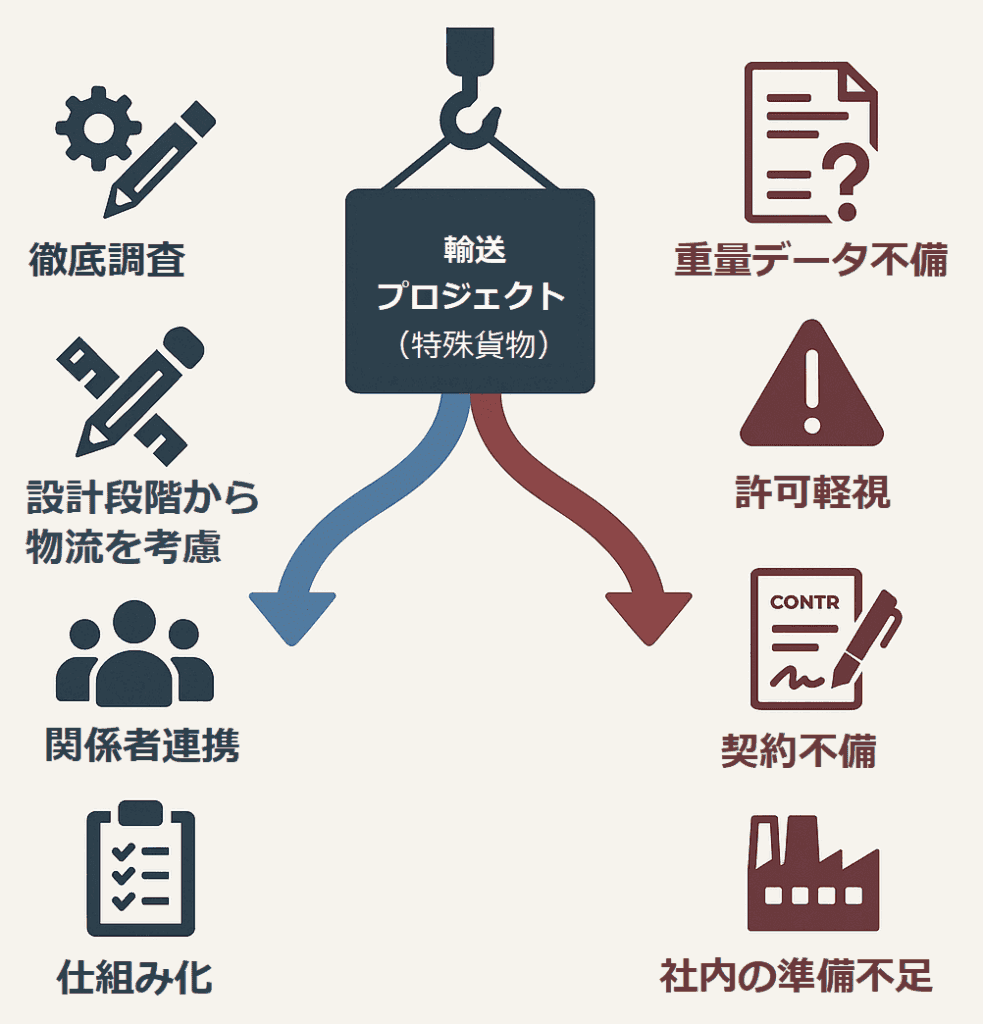

成功要因

「徹底した調整」「設計段階からの物流考慮」「関係者連携」「仕組み化」により再現性を確保できます。

失敗要因

「重量データ不備」「許可軽視」「契約不備」「社内準備不足」が主な原因です。

重要ポイント

荷主も直接輸送を行わなくても理解と準備を行うことで、トラブルを未然に防止できます。

過去の経験を踏まえたうえで、今後の輸送業界が直面する新たな課題にも備える必要があります。

今後の展望:デジタル化と環境規制

特殊貨物輸送では今後、デジタル化、IoT活用、環境規制対応が不可欠になります。リアルタイム監視やクラウド連携により、輸送リスクを可視化・共有する仕組みが標準化しつつあります。

またEUのCBAMやRoHS拡大、中国の認証強化など、環境規制は輸送プロジェクトに直結する課題です。設計段階から規制・環境条件を織り込み、社内の標準プロセスとして整備することが次世代の競争力となります。

近年はシミュレーションソフトを用いた『輸送ルートの3D解析』や、IoTデバイスを装着した『輸送中の荷重・振動モニタリング』が普及しつつあります。さらにクラウド上でリアルタイムに情報共有できる仕組みにより、荷主・物流会社・工事現場が同じ画面で進捗とリスクを把握することが可能です。

こうした技術と制度の変化を踏まえ、現場では「データに基づく管理」と「ルール設計の明確化」が求められます。

まとめ

オーバーゲージ・重量物輸送では、一つの確認漏れや契約不備が数百万円から数千万円規模の損失に直結します。成功事例からベストプラクティスを学び、失敗事例からリスク要因を把握することが重要です。

今後はデジタル化と環境規制対応を加え、実務チェックリストと連動させることで、安全かつ効率的で持続可能な輸送体制を構築できます。

貿易学習コースの一覧

この記事を登録

この記事を登録

目次

目次